Nas comunidades afrocolombianas da região do Pacifico de encontram 95,3% dos 5.600.000 hectares de seus territórios ancestrais. Nestas terras predominam o uso coletivo da terra, as celebrações tradicionais e os conhecimentos ancestrais. Apesar de ser uma região periférica, nos últimos anos tem sido muito cobiçada pelas indústrias extrativistas, o que atraiu grupos armados ilegais que impõem suas regras através da violência. Neste contexto, a construção da interculturalidade e dos diálogos interétnicos são uma forma de resistência contra o extrativismo e a desapropriação.

Nas comunidades afrocolombianas da região do Pacifico de encontram 95,3% dos 5.600.000 hectares de seus territórios ancestrais. Nestas terras predominam o uso coletivo da terra, as celebrações tradicionais e os conhecimentos ancestrais. Apesar de ser uma região periférica, nos últimos anos tem sido muito cobiçada pelas indústrias extrativistas, o que atraiu grupos armados ilegais que impõem suas regras através da violência. Neste contexto, a construção da interculturalidade e dos diálogos interétnicos são uma forma de resistência contra o extrativismo e a desapropriação.

Os afrocolombianos são tão diversos quanto as suas reivindicações individuais e coletivas. Esta população inclui pessoas que se identificam como negras, palenqueras, raizales ou, simplesmente, afrocolombianas: categorias que abrangem distinções culturais, raciais e étnicas e ajudam a compreender a complexidade política das suas reivindicações. Embora partilhem experiências comuns de racismo estrutural, discriminação econômica e exclusão política, é importante esclarecer que nem todos reivindicam territórios coletivos, como é o caso das organizações e comunidades do Pacífico.

Segundo dados do Departamento Administrativo Nacional de Estatística (DANE), a população negra representa 10% do total nacional, ou seja, 4,7 milhões de pessoas. No entanto, este número tem sido tema de debate devido à falta de precisão da metodologia utilizada. Desta forma, o número real de afrodescendentes poderia aproximar-se de 20% da população.

Embora possa parecer uma simples discussão técnica, na verdade, contar com precisão a população negra é essencial para compreender o verdadeiro impacto do racismo na Colômbia e, portanto, implementar políticas públicas ambiciosas que abordem este problema de maneira efetiva. Esta relevância é claramente observada no fato de que a vice-presidente, Francia Márquez, renomada ativista afrodescendente, é a primeira-ministra do Ministério da Igualdade e Equidade.

O Pacífico colombiano e o povo afrocolombiano

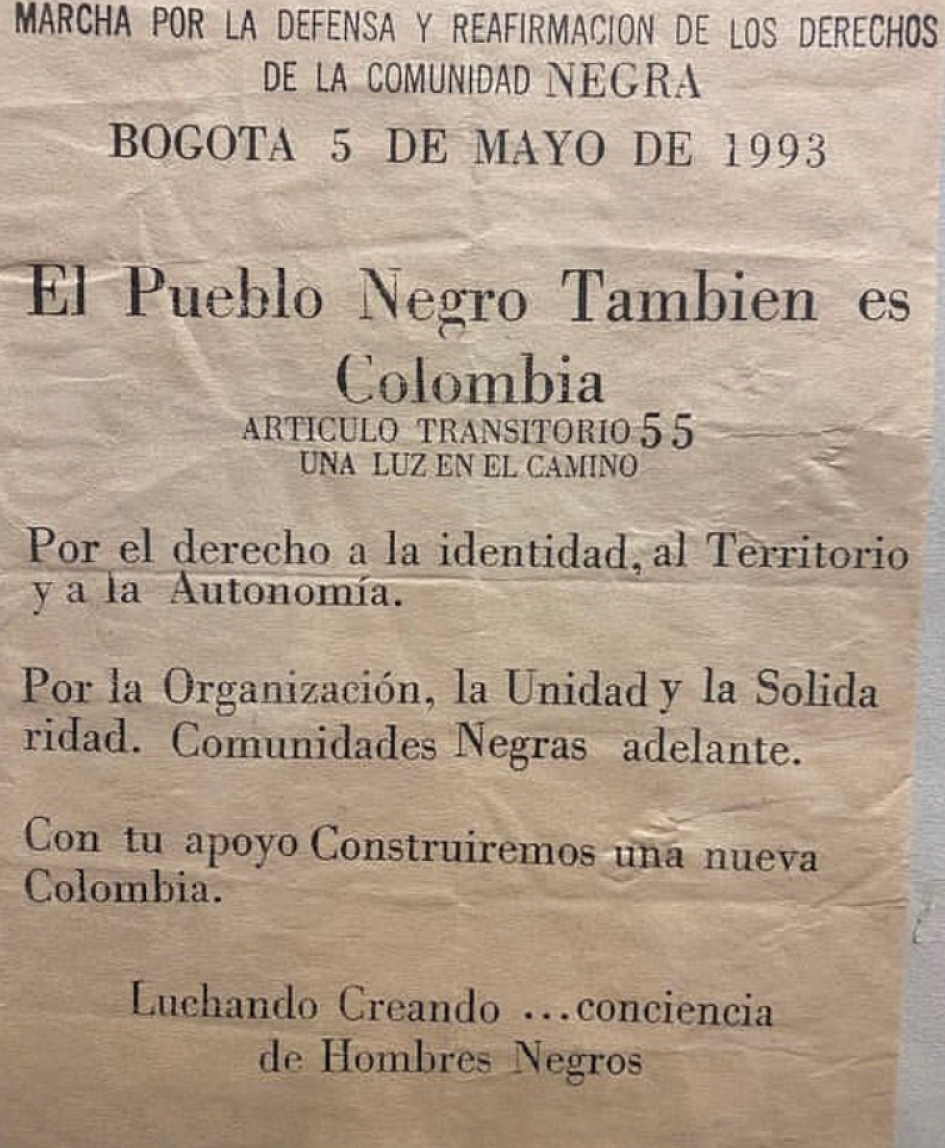

Os Conselhos Comunitários são a autoridade étnica reconhecida para as comunidades pela Lei N° 70 de 1993. Esta legislação foi aprovada no âmbito da Constituição de 1991, que introduziu importantes reformas multiculturais. Os regulamentos reconheceu o direito à propriedade coletiva das terras dos agricultores negros localizadas nas margens dos rios, especialmente na região do Pacífico.

A população que reside nos territórios dos Conselhos Comunitários ascende a 300.000 pessoas. Esta população compartilha uma cultura, ou seja, uma série de valores e práticas diferentes do resto da população colombiana. Porém, nos centros urbanos do Pacífico (como Quibdó, Istmina, Guapi, Buenaventura ou Tumaco) e em povoados como Turbo, Apartadó e Cali residem pessoas que mantêm vínculos sólidos com as culturas ribeirinhas. A maioria deles foi forçada a se mudar devido ao conflito armado ou para procurar melhores oportunidades econômicas.

Em termos numéricos, as pessoas que vivem nas terras dos Conselhos Comunitários do Pacífico representam uma minoria da população afrocolombiana. No entanto, habitam numa região periférica altamente cobiçada por diversos interesses econômicos. Desta forma, sua situação torna-se um caso relevante para compreender os conflitos étnicos e sociais fundamentais na Colômbia, especificamente, a luta pelos territórios e pelos seus recursos.

Um enclave econômico

Nas últimas décadas, o Pacífico tem vivenciado um processo de modernização acelerado, muitas vezes acompanhado de violência, e marcado por políticas extrativistas ligadas a uma economia que se concentra na exploração intensiva, em grande escala e sem recuperação de terras e recursos naturais. Não se trata da deterioração dos recursos naturais, como um inventário de árvores ou peixes, mas envolve a desestruturação de agroecossistemas, ciclos ecológicos e culturais associados aos meios de subsistência.

A região nunca deixou de ser um enclave econômico. A extração de recursos naturais beneficia os intermediários locais e os seus aliados externos que operam para além das fronteiras do Pacífico e da Colômbia. A consequência direta tem sido a depredação das florestas, a exploração de minerais e um impacto considerável no ambiente. Esta situação inclui o desmantelamento das economias das comunidades afrocolombianas e indígenas, a perda de identidade cultural e a desintegração das instituições tradicionais de tomada de decisão.

Após anos de políticas extrativas, o Pacífico tornou-se a região mais empobrecida, explorada e isolada do país. Apesar de o governo de Gustavo Petro, no marco dos 30 anos da Lei N° 70, reconhecer que as ações afirmativas do Estado colombiano não conseguiram garantir o pleno aproveitamento de seus territórios, a defesa dos direitos dos povos afrocolombianos continua incerta.

A brecha de implementação

Em 2006, o sociólogo mexicano e Relator Especial das Nações Unidas para os Povos Indígenas, o já falecido Rodolfo Stavenhagen, chamou de brecha de implementação o atraso na realização dos direitos adquiridos das minorias étnicas. Atualmente, este é um dos principais problemas que enfrentam os povos indígenas e afrodescendentes. Diante da incapacidade ou falta de vontade do Estado colombiano, os grupos armados ilegais avançaram na imposição de suas regras na região Pacifico. Desta maneira, as partes competem pelo controle das regiões estratégicas para o contrabando de armas, o tráfico de drogas e o aumento de atividades como mineração, exploração madeireira e produção de cultivos ilícitos.

Paralelamente, esta região está suportando um massivo fluxo de migrantes africanos, asiáticos e latino-americanos que buscam chegar de maneira irregular aos Estados Unidos através da Região de Darién, a extensa floresta tropical que se encontra no limite entre a Colômbia e o Panamá. Pior ainda, as atividade ilegais buscam integrar pela força, de maneira violenta, a um modelo econômico extrativista que afeta seus territórios.

Além do impacto dos ecossistemas, que representam a liberdade, a bondade da natureza e a solidariedade entre os grupos culturais, a consolidação do extrativismo e a violência desestrutura as redes sociais, as relações pacíficas e as economias resilientes dos povos do Pacifico. Devido a essa brecha de implementação e a falta de ações efetivas por parte do Estado Colombiano para garantir a segurança e o bem estar destas comunidades, as decisões sociopolíticas de maior transcendência ficam nas mãos dos políticos locais, os comerciantes ou, pior ainda, os grupos armados.

A inteculturalidade como forma de resistência

No Pacifico, a multiculturalidade é uma realidade: coexistem afrocolombianos ribeirinhos, afrocolombianos campesinos, campesinos mestiços e indígenas. Cada grupo está organizado em diferentes instâncias institucionais, como conselhos comunitários, que longe de resolver as diferenças contribuem para criar mais divisões. Em outras palavras, os povos indígenas estão respaldados por normativas que os concedem direitos às autoridades e acesso a pressupostos, enquanto os afrocolombianos em territórios coletivos não gozam dos mesmos direitos. Apesar destas divisões, é necessário alcançar acordos orgânicos e colaborativos com o objetivo de desenvolver estratégias coletivas.

As relações interculturais são processos ativos e dinâmicos de relacionamento e integração entre povos e culturas diferentes. O objetivo destas formas de vínculo é criar espaços compartilhados de reconhecimento e tomada de decisões. Estes espaços também desempenham um papel fundamental na defesa conjunta diante de ameaças comuns, tal como fizeram oportunamente as populações locais do Baixo Calima e do Naya. Sem a convivência intercultural, as diversas culturas que compartilham um território podem perder a força para o sustento próprio e de suas terras.

Os fundamentos desta interculturalidade não se constroem adotando uma visão simplista dos demais e muito menos recorrendo a visões estereotipadas e imutáveis do que significa a cultura da identidade dos outros. Em termos culturais, no lugar de ver tudo em preto e branco, deve-se reconhecer a existência de uma ampla gama de nuances, que é o resultado de séculos de intercâmbios de expressões culturais. Portanto, a interculturalidade é uma realidade viva, uma prática ativa e uma necessidade vital para sobrevivência dos povos étnicos.

A interculturalidade é uma realidade viva, uma pratica ativa e uma necessidade vital para a sobrevivência dos povos étnicos. Foto: Colectivo Jenzera

A interculturalidade é uma realidade viva, uma pratica ativa e uma necessidade vital para a sobrevivência dos povos étnicos. Foto: Colectivo Jenzera

Uma aposta à formação política

Entender a complexidade das relações interculturais tem sido o objetivo do trabalho do Coletivo Jenzera, grupo que se formou durante o acompanhamento das comunidades negras, indígenas e campesinas do Naya que sofreram um massacre paramilitar em 2001. Neste processo, a titulação de terras foi fundamental para a reparação e reconstrução destas comunidades, uma vez que apenas o povo Eperara Siapidaara possuía títulos de sua reserva. Ainda mais importante foi tentar fortalecer as práticas e acordos interétnicos.

Inspirada neste trabalho, desde 2008 Jenzera desenvolveu uma escola de formação de liderança interétnica no Pacífico. Esta escola está fundamentada no diálogo intercultural, no estudo colaborativo da governação étnico-territorial e na promoção de novos líderes, especialmente jovens e mulheres. Este projeto se concretizou graças ao apoio de organizações afrocolombianas, indígenas e campesinas. Um dos objetivos centrais é que os novos líderes compreendam não só os problemas das suas próprias comunidades, mas também os de outros grupos marginalizados com quem partilham visões territoriais e enfrentam o impacto do extrativismo e da expropriação.

Nas pesquisas realizadas com os participantes da escola de formação, foram identificados valores e práticas comuns que sustentam uma vida intercultural no território. Alguns exemplos são as celebrações tradicionais, formas de trabalho partilhado (como a minga ou a mão trocada) e conhecimentos ancestrais de medicina, botânica, nutrição, construção, caça e produção.

Diálogo interétnico e iniciativas conjuntas

A crise socioeconômica no Pacífico colombiano é premente. A dura realidade prejudica as bases sociais dos povos afrocolombianos, indígenas e afrodescendentes e, além disso, gera traumas coletivos que podem enfraquecer ainda mais as relações sociais comunitárias. Esta situação impacta igualmente todas as comunidades da região.

São as comunidades afrocolombianas que têm suportado um fardo especialmente pesado devido ao abandono estatal e às estruturas que perpetuam a sua marginalização política e socioeconómica. Esta situação foi ainda agravada pela difícil situação humanitária na Colômbia, que enfraqueceu as suas redes sociais e dificultou o processo de tomada de decisões nos seus territórios. A menos que sejam feitas mudanças profundas, a vontade política para implementar reformas ou criar novas instituições terá um impacto limitado nestas comunidades.

Neste momento político tão transcendental, é fundamental promover a interculturalidade e os diálogos interétnicos. A persistência de ações isoladas apenas contribuiu para gerar tensões desnecessárias. Neste caminho, a Colômbia elegeu um vice-presidente afrodescendente com uma longa trajetória na luta pelos territórios, o governo está tomando medidas para regulamentar a Lei N° 70 e foi criado o Ministério da Igualdade e Equidade. Sem perder de vista as diferenças e a diversidade, fomentar acordos e ações estratégicas entre afrocolombianos, povos indígenas e mestiços se torna uma necessidade predominante.