Alberto Chirif Tirado (Lima,1943) é um destacado antropólogo peruano que dedica sua vida a Amazônia e os povos indígenas amazônicos. Seu trabalho e interesses diversos são atestados em uma grande número de pesquisas e livros sobre os direitos dos povos indígenas, territórios, memórias e historias, léxico regional, culinária indígena e a literatura amazônica.

Alberto Chirif Tirado (Lima,1943) é um destacado antropólogo peruano que dedica sua vida a Amazônia e os povos indígenas amazônicos. Seu trabalho e interesses diversos são atestados em uma grande número de pesquisas e livros sobre os direitos dos povos indígenas, territórios, memórias e historias, léxico regional, culinária indígena e a literatura amazônica.

Como uma testemunha excepcional da Amazonia e a historia do Peru, Alberto possui uma trajetória que reúne diversos momentos que tem marcados as transformações e a rumo do seu país, da antropologia amazônica e do movimento indígena amazônico.

A seguir, um fragmento de uma longa entrevista (ícone de download do PDF acima) com o proeminente antropólogo.

RP: Alberto, como você inicia sua trajetória na Amazônia?

AC: É algo entre o acaso de uma viagem e o início de uma amizade com uma pessoa muito importante no trabalho da Amazônia, Stefano Varese. Coincidência porque eu entrei na universidade pensando em estudar literatura; depois; um curso sobre filologia me fez perceber que não era a meu forte.Também, estive um ano estudando sociologia e me parecia extremamente enfadonho. Depois , me retirei para trabalhar por conta própria em uma pequena fazenda de meu pai.

O trabalho da terra como camponês sempre foi um visual fascinante. Após uma serie de tentativas de estudar algo que realmente me convencesse,voltei para a universidade depois de conhecer Stefano Varese, que já estava fazendo pesquisas no Gran Pajonal com os Ashaninka.

Um dia quando eu estava no segundo ano dos estudos de Antropologia na universidade de San Marcos, um amigo me disse que estavam organizando uma viagem para Amazônia onde vivem os Awajún, chamados de Aguarunas na época, e me perguntou se eu gostaria de ir. Eu disse que sim, que a ideia parecia muito atraente. O mais estranho foi que, um a um, eles foram embora e eu fiquei sozinho. Como sou bastante teimoso, disse a mim mesmo: “Vamos em frente, eu vou”. Cheguei de caminhão a Chiriyco, no Amazonas.

Durante minha segunda viagem ao Alto Marañón, em 1969, li um artigo sobre um hospital na Amazônia. Me pareceu interessante a abordagem por que não se limita somente as questões de saúde , mas o trabalho com os povos indígenas para desenvolver suas próprias capacidades nas comunidades e que foram as mesmas que se encarregaram do tema. Falaram do hospital que era em Yarinacocha, perto de Pucallpa. Peguei o nome do diretor, um alemão, Teodoro Binder, e assim que voltei a Lima lhe enviei uma carta .Passaram meses e quando, de repente, recebi uma carta de resposta de Nova York, porque a carta havia chegado a ele no hospital, mas, como ele não estava lá, foi encaminhada para os Estados Unidos. Ele propôs que nos encontrássemos nos primeiros dias de 1970, em seu retorno a Lima. Eu aceitei. De fato, nos encontramos no dia primeiro de janeiro daquele ano.

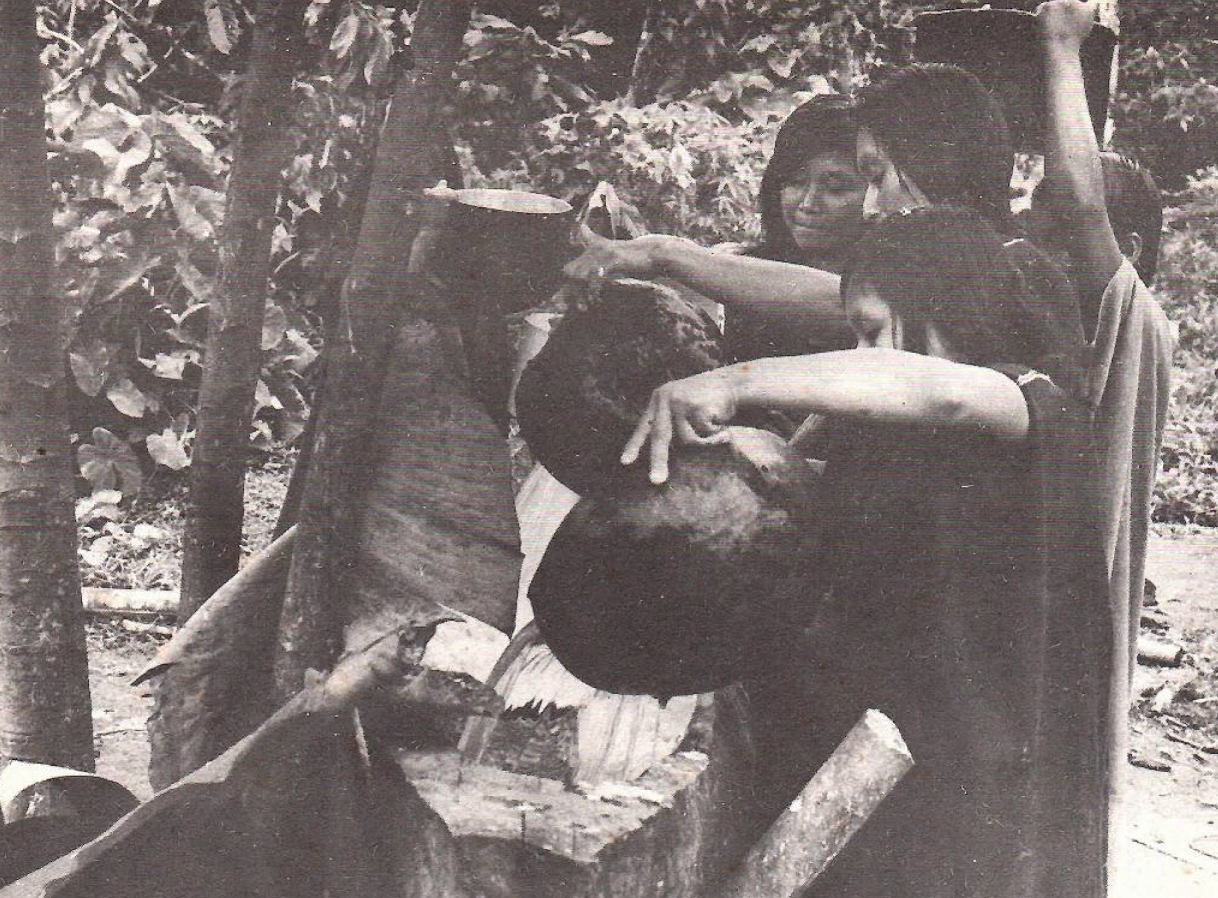

Contei a ele o que tinha visto e o que me preocupava no Alto Marañón, a forma como os direitos dos Awajún estavam sendo pisoteados. Havia muito abuso, descriminação, racismo, histórias de violência de mulher. Nesse tempo, o mundo Awajún ,era ainda bastante tradicional. Conheci as grandes casas Awajún que não existem mais, as mulheres usavam principalmente seus trajes tradicionais e os homens também.

Como resultado do que eu disse a Binder, ele propôs que eu elaborasse uma proposta para trabalhar no Alto Marañón. Fiquei feliz e comecei a redigir um documento.

Lembro-me de que falei com o General José Francisco Guabloche, que era vice-ministro do Ministério da Educação na época e um defensor ferrenho do Summer Institute of Linguistics. Então, sem me dizer não, ele me fez uma série de perguntas bastante agressivas, o assunto claramente se arrastou e não houve resposta de sua parte. Nesse momento, Binder me disse “Bem, continuamos com o plano, mas, enquanto isso, por que você não vem trabalhar no hospital? Esse foi meu primeiro emprego profissional. Mudei-me para o Hospital Amazonas. Eu era responsável pelas relações entre o hospital e as comunidades Shipiba.

RP: Em que ano aconteceu isso? Você era antropólogo?

AC: Estávamos em 1970. Eu tinha acabado de me formar em 1969. Eu não era antropólogo, ainda não tinha feito minha tese. Acho que só a fiz em 1972.

Alberto Chirif é bastante jovem, magro e usa sandálias. Ele é visto como se estivesse trabalhando, com uma mochila sobre sua camisa. Caricatura do artista de Loreto, Lando.

Alberto Chirif é bastante jovem, magro e usa sandálias. Ele é visto como se estivesse trabalhando, com uma mochila sobre sua camisa. Caricatura do artista de Loreto, Lando.

RP: Sobre esses momentos de formação, tem algo que gostaria de acrescentar?

AC: Talvez duas questões. Em 1968, Stefano Varese incentivou o Dr. Jorge Puccinelli, que dirigia o Instituto Porras Barrenechea, a criar uma seção sobre a Amazônia, que se chamava Centro de Investigaciones de Selva (CIS). Era uma coisa minúscula, onde Stefano estava praticamente sozinho. Um dia, Stefano me disse que havia alguns fundos para financiar uma viagem ao Alto Marañón. Basicamente, a ideia era reunir informações sobre a infraestrutura de saúde da área e, na medida do possível nessa rápida pesquisa, saber mais sobre os problemas de saúde. Essa foi a primeira vez que viajei ao Alto Marañón como um observador mais sistemático dessa realidade.

Em meados de 1969, Stefano me disse novamente que Richard Smith, um colega dos Estados Unidos, o havia convidado para uma reunião de líderes Amuesha em uma comunidade então chamada Miraflores e agora chamada Tsachopén, em Oxapampa, e ele me disse que não poderia ir e me perguntou se eu estaria interessado em participar. É claro! Peguei minha mochila e saí a pé. Quando voltei dessa viagem, a CEI publicou uma revista chamada Kiario, uma palavra Asháninca que significa “assim é” ou “verdade”. Ela foi publicada em uma única edição, em formato pequeno, com vários artigos: um editorial de Stefano, outro de Richard Smith, que relatava a preparação e as motivações para a conferência de líderes de Amuesha; outro meu, sobre a realização da conferência; e um memorial que a tribo Amuesha apresentou ao governo peruano, no qual solicitava a titulação de suas terras ocupadas na forma de “reservas comunais e não lotes individuais” e facilidades para obter documentos de identificação nacional.

Além disso, a Kiario anunciou um “projeto para compilar a literatura oral dos grupos étnicos da floresta peruana”. A revista Kiario não voltou a ser publicada. É provável que isso tenha ocorrido devido a algumas das muitas crises pelas quais a Universidade de San Marcos passou naqueles anos. O CIS desapareceu, talvez diluído na confusão. Mas em 1969, ano de sua publicação e da conferência de Amuesha, foi formado o Congresso de Amuesha, que foi a primeira iniciativa organizacional moderna a ser criada na Amazônia peruana. Mais tarde, tornou-se a Federação das Comunidades Nativas Yánesha.

Não sei o que aconteceu com o projeto de compilação da tradição oral, mas o que é certo é que, como resultado do trabalho de Stefano com os Asháninca no Gran Pajonal e o meu no Alto Marañón, em 1970 publicamos uma longa peça de música desses povos, com o apoio da “Casa de la Cultura”, que antecedeu o Instituto Nacional de Cultura. Nós a chamamos de “Voces e instrumentos de la Selva” (Vozes e instrumentos da selva), que seria o nome de uma coleção que, no futuro, incluiria músicas de outros povos indígenas. Mas essa coleção não existia, e esse disco era seu único produto.

Mulheres de Amuesha em abril de 1981. Hoje, a aldeia é chamada de Yánesha. Foto: Revista Amazônia Indígena

Mulheres de Amuesha em abril de 1981. Hoje, a aldeia é chamada de Yánesha. Foto: Revista Amazônia Indígena

RP: Por volta dessa época, você foi convidado a participar do Sistema Nacional de Apoio à Mobilização Social (Sinamos), um órgão do governo militar. Conte-nos, como você deu esse passo e o que fez lá?

AC: Entrei para o Sinamos em setembro de 1972 e a Lei das Comunidades Nativas foi promulgada em junho de 1974. Em outras palavras, houve um intervalo de cerca de dois anos entre minha entrada e a promulgação. Durante esse período, tivemos reuniões frequentes entre representantes de vários órgãos públicos para discutir os pontos pendentes da lei e fazer propostas. Como não havia Congresso da República, as reuniões eram entre representantes de diferentes instituições públicas. O último filtro era um órgão que reunia ministros e os chamados “ministros sem pasta”, que determinavam a aprovação da lei. Não me lembro de muitas propostas contrárias à lei.

Poucos meses antes de junho daquele ano, uma pequena unidade de “comunidades nativas” foi criada no departamento em que eu trabalhava, que se chamava Direção Geral de Organizações Rurais, e eu fui encarregado dela. No início eu estava sozinho, mas durante o primeiro semestre de 1974, a Diretoria propôs um diagnóstico das comunidades que abrangia uma área muito grande: Urubamba, Ene, Tambo, Pichis-Palcazu, Oxapampa, Villa Rica, a área de Satipo. Formamos grupos de três ou quatro pessoas cada. Coletamos informações de 174 comunidades nessa vasta área. Fui com um grupo para o alto Urubamba e viajamos de Coribeni para baixo, um primeiro trecho por estrada e o restante por rio até Atalaya. O trabalho durou um mês.

RP: Esse diagnóstico modificou a proposta inicial de lei?

AC: Não, era para conhecer melhor a realidade e ter mais elementos de julgamento quando a lei fosse finalmente aprovada: ambiente físico, história, demografia, presença de agentes externos, terras e florestas, moradia, escolas e outros serviços, se havia ou não postos de saúde, e assim por diante. No final de minha turnê em Atalaya, na confluência do Tambo com o Urubamba, de onde o rio recebe o nome de Ucayali, o Congresso Amuesha (ao qual me referi anteriormente) estava realizando uma reunião em uma comunidade em Alto Palcazu. A Lei das Comunidades Nativas tinha acabado de ser aprovada em 24 de junho de 1974. Peguei um pequeno avião e fui para San Ramón, em Chanchamayo, e de lá para a comunidade para participar da reunião. Naquela reunião, conversamos sobre a aprovação da lei. Houve muita euforia nas comunidades, porque a lei reconhecia os direitos que elas haviam promovido, como a propriedade de terras comunitárias.

Quando voltei a Lima, propus colocar em prática o material coletado no diagnóstico, que incluía um censo e um formulário geral sobre a comunidade: nome, localização, distância para chegar lá, escola, alunos por sexo, outros serviços e assim por diante. Especificamente, consegui que esses documentos se tornassem os requisitos para o registro das comunidades, ou seja, para dar a elas status legal, uma etapa indispensável para sua posterior titulação. Eles aprovaram e todas as comunidades com as quais havíamos trabalhado, todas as 174, passaram pelo processo formal e adquiriram status legal. Esse trabalho foi então ampliado.

Chirif durante a apresentação de um de seus livros, Pueblos de la yuca brava, Historia y culinaria. Foto: Allison Cadenillas

Chirif durante a apresentação de um de seus livros, Pueblos de la yuca brava, Historia y culinaria. Foto: Allison Cadenillas

RP: Um segundo diagnóstico?

AC: Sí, pero ya en otra zona. Nos había sobrado dinero y para que no regrese al Tesoro Público, sino que se use en algo útil, se hizo un diagnóstico más reducido, en 43 comunidades del Alto Ucayali.

RP: ¿Cuánto tiempo duraron el primer y el segundo diagnóstico?

AC: Sim, mas em outra área. Tínhamos dinheiro sobrando e, para que ele não voltasse para o tesouro público, mas fosse usado para algo útil, foi feito um diagnóstico menor em 43 comunidades do Alto Ucayali.

RP: A troca de informações entre você e os funcionários mais reativos à lei proposta foi difícil?

AC: Não me lembro de muitas competições. O que houve foram dificuldades quando o trabalho real de titulação começou. Muitas pessoas pensam que o Sinamos era o órgão responsável pela titulação de terras para as comunidades, mas isso não é verdade. No Sinamos, éramos responsáveis apenas pelo registro do status legal das comunidades e, somente nos primeiros anos, pela instalação dos Registros Civis nas comunidades. A titulação de terras estava nas mãos do Ministério da Agricultura, especificamente da Diretoria Geral de Reforma Agrária (DGRA). Houve uma série de problemas, que basicamente tinham a ver com as extensões que foram tituladas. Deve-se esclarecer aqui que, em certas áreas, a extensão possível de ser titulada era determinada pela realidade do contexto da colonização. Ou seja, em Chanchamayo, Satipo, Oxapampa e Villa Rica, não se podia perguntar sobre as extensões a serem tituladas. O que estava livre de colonos foi titulado. Nessa área, o influxo de colonos remonta ao final do século XIX. É um processo muito antigo e forte. Em outras bacias, como a de Pichis-Palcazu, a situação era diferente. Lá, como em Sinamos, tivemos problemas com funcionários que alegavam que, se os povos indígenas amazônicos não cultivavam a terra, por que deveriam receber tanta terra. No Sinamos, usamos o critério de que as sociedades da floresta precisavam de espaços maiores porque faziam rotação de fazendas e também eram caçadores e coletores. O pessoal da Reforma Agrária tinha conceitos agrários e achava que o que estávamos dizendo eram desculpas para justificar a preguiça e a ignorância dos povos indígenas.

Chirif ajudou várias comunidades a obter status legal. Foto: Servindi

Chirif ajudou várias comunidades a obter status legal. Foto: Servindi

RP: Em seguida, houve mudanças no governo militar e o presidente de fato, Francisco Morales Bermúdez, assumiu o cargo. Há também mudanças políticas internas na implementação da lei?

AC: Trabalhei na Sinamos de setembro de 1972 até o final de 1977. Morales Bermúdez havia assumido a presidência no segundo semestre de 1975. No início, parecia que tudo permaneceria mais ou menos igual, mas depois, com alguns colegas, começamos a ver mudanças preocupantes. A questão era que as organizações criadas de acordo com a Lei de Organizações Agrárias, que incluía a Confederação Nacional Agrária (CNA) e também suas federações e bases, começaram a reagir às tentativas de manipulação por parte do governo. Os confrontos se agravaram e Morales Bermúdez decidiu anular a CNA. Os líderes exigiram independência, ressaltando que o ANC era uma organização que pertencia às bases e não ao governo, e continuaram seu trabalho em oposição aberta ao regime. A repressão se agravou e os líderes e jornalistas de esquerda que criticavam o governo também tiveram que se esconder.

Por esses motivos, juntamente com o antropólogo Carlos Mora, decidimos nos demitir do Sinamos. Eu saí em dezembro de 1977 e ele saiu logo depois. Em 1978, fundamos o Centro de Investigación y Promoción Amazónica (CIPA), como um novo espaço para trabalhar com as comunidades indígenas, mas de uma perspectiva privada.

Os acordos com as comunidades foram uma iniciativa concebida pelo CIPA. Fizemos um primeiro teste em uma bacia que considerávamos tranquila, que era a parte superior do Napo. Em Loreto, havia uma vantagem adicional, além da já mencionada tranquilidade dessa parte da bacia. O Dr. José López Parodi, um magnífico profissional e um grande ser humano, ocupava um alto cargo na Diretoria Regional de Agricultura da região. Com essas condições, garantimos o sucesso do projeto de titulação. A segunda experiência foi com a Diretoria Regional de Junín, para titular as comunidades Ashaninka e Yáneshas nas bacias de Pichis e Palcazu. Lá, tivemos problemas com os funcionários que nos questionaram, a equipe da CIPA, porque queríamos titular áreas muito grandes para as comunidades, quando eles consideravam que os indígenas mal trabalhavam a terra. A CIPA também promoveu a estratégia de titular as comunidades de forma contígua, com o objetivo de dar-lhes continuidade territorial e evitar que os colonos ocupassem as áreas intermediárias não tituladas. O terceiro convênio também foi com a Direção Regional Agrária de Junín, mas fizemos ajustes, pois desde então a administração dos fundos passou a ser feita pela CIPA. Em outras palavras, não entregamos mais o total dos fundos orçados à administração pública, mas compramos diretamente o que foi orçado dentro da iniciativa de titulação.

Em anos posteriores, outras instituições adotaram a ideia de acordos com o Estado para a titulação, incluindo a Associação Interétnica para o Desenvolvimento da Floresta Tropical Peruana (Aidesep), que realizou um trabalho notável no início da década de 1990, incluindo não apenas a titulação das comunidades do alto Ucayali, mas também sua libertação da escravidão a que eram submetidas por criadores de gado e madeireiros em Ucayali, Urubamba e Tambo. Além disso, foi promovida a organização das comunidades em federações locais. Entre as instituições privadas, o Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA) é uma das que mais trabalharam na titulação de comunidades, por meio de acordos com o Estado.