Até a chegada da colonização e da modernidade, esse povo indígena do Nordeste brasileiro vivia ao redor do rio Ópera. Eles viviam nas ilhas que consideravam sagradas, se divertiam nas cachoeiras, pescavam para o seu alimento diário e se banhavam entre as pedras como forma de medicina ancestral. Além disso, eram exímios canoístas e deslocavam-se de uma zona para outra através dos afluentes. Tudo mudou com a chegada da hidrelétrica de Itaparica: eles foram deslocados à força para um território sem rio e os reparos prometidos nunca foram cumpridos. O autor se pergunta qual é a compensação por ter tirado uma parte importante de suas vidas e promete que seu povo continuará lutando para que as gerações futuras possam desfrutar de seu rio.

Até a chegada da colonização e da modernidade, esse povo indígena do Nordeste brasileiro vivia ao redor do rio Ópera. Eles viviam nas ilhas que consideravam sagradas, se divertiam nas cachoeiras, pescavam para o seu alimento diário e se banhavam entre as pedras como forma de medicina ancestral. Além disso, eram exímios canoístas e deslocavam-se de uma zona para outra através dos afluentes. Tudo mudou com a chegada da hidrelétrica de Itaparica: eles foram deslocados à força para um território sem rio e os reparos prometidos nunca foram cumpridos. O autor se pergunta qual é a compensação por ter tirado uma parte importante de suas vidas e promete que seu povo continuará lutando para que as gerações futuras possam desfrutar de seu rio.

Nosso pajé (xamã) Armando contou-me como o meu povo, os Tuxá de Rodelas no estado da Bahia no Nordeste do Brasil, perdeu muito de seu modo de vida antigo. No tempo do avô de Armando, João Gomes, ainda havia uma trinta e tantas ilhas no majestoso rio São Francisco de onde os Tuxá faziam a sua vida. O pajé relembra os primeiros conflitos que nosso povo teve: “O homem forte da região, o Senhor Aníbal. Chegou com muitos bois e soltou aqui. E daí pra frente foram tomando, tomando, tomando, quando só ficou a Ilha da Viúva. Ameaçados de morte, sem armas pra brigar, só tinham arco e cacete. Nosso povo assistia impotente à perda paulatina de suas terras. Mesmo assim, meu avô estava na luta atrás dos direitos”.

O povo Tuxá entrou nos registros historiográficos oficiais na segunda metade do século XVII, período marcado pela expansão portuguesa no interior do Nordeste do país. A colônia portuguesa cobiçava aquelas terras para criação de gado bovino para supri-la de carne, couro e outros derivados. Esse foi o início sistemático de processos de territorialização dos diversos povos indígenas que ali habitavam. Os colonizadores tomaram seus espaços tradicionais e, quando não foram mortos, levaram-nos à força para os assentamentos, pequenas parcelas de seus territórios de origem. Eles tiveram que sair do caminho para os bois passarem.

Entre os séculos XVII e XIX, a maior parte do que sabemos “oficialmente” sobre a colonização e o tratamento destinado aos Tuxá e demais povos na região advém de registros de missionários e outros documentos com pouco interesse em descrever as características culturais e a história daquelas coletividades. A memória indígena, por sua vez, segue repleta de lembranças de políticas que gerenciavam aquelas populações e tentavam apagar a sua existência com proibições linguísticas, castigos, trabalho escravo, violência sexual e esbulho territorial. Tais experiências continuam a ser transmitidas oralmente de geração para geração, como uma cartografia historiográfica inscrita na mente por cantos, mitos, narrativas e ensinamentos.

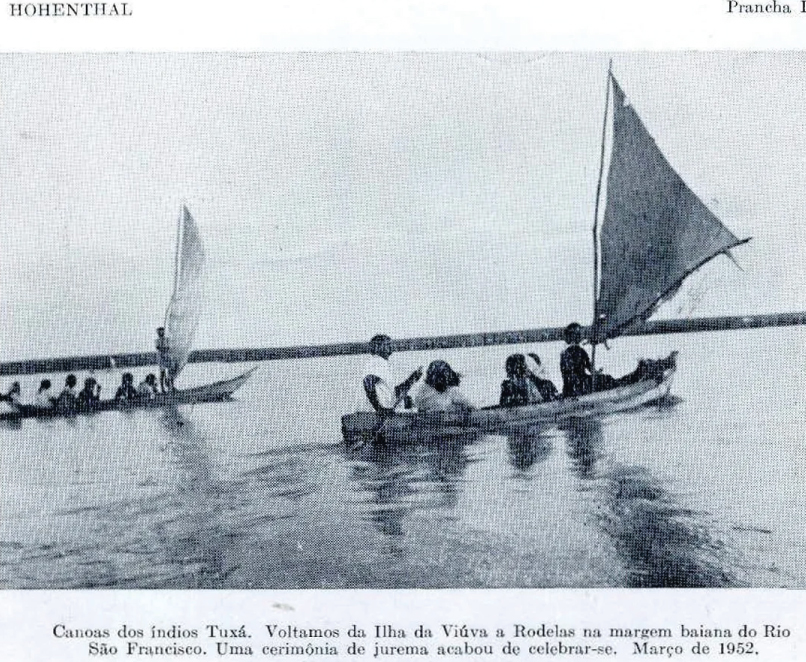

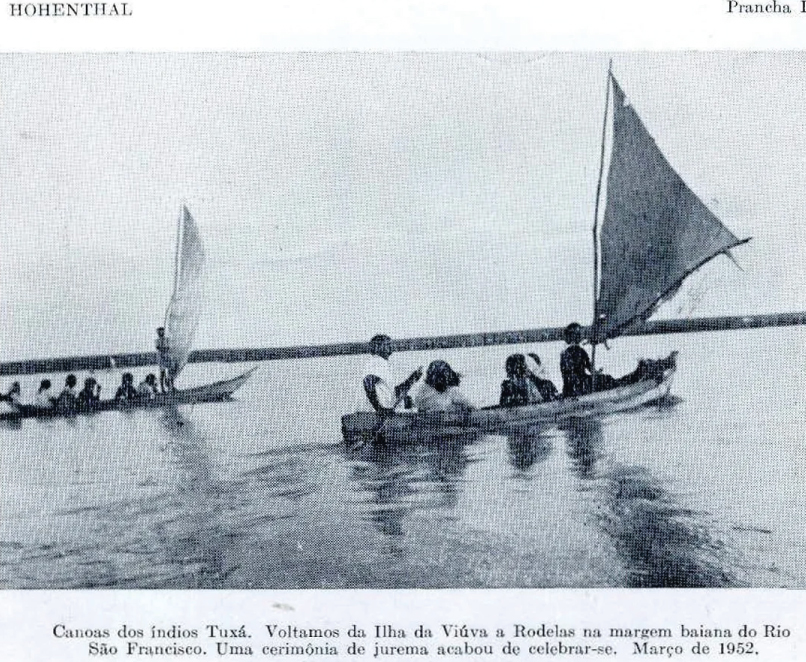

Fotografia de Hohenthal reproduzida com legenda original (1960). Imagem: arquivo pessoal

Fotografia de Hohenthal reproduzida com legenda original (1960). Imagem: arquivo pessoal

Um rio para viver

Há, todavia, um elemento central que aparece em boa parte das narrativas (sejam elas oficiais ou não) acerca dos povos indígenas dessa região: a centralidade e efervescência da vida indígena em torno das águas e do Rio Opará. Esse rio foi batizado pelos colonizadores como “Rio São Francisco”, mas o seu nome nativo, como o conhecemos até hoje, tem a sua origem no tronco linguístico Tupi-Guarani –pa’ra, que significa “grande-rio”, ou mesmo, “rio-mar”. Com o tempo, tornou-se “O Rio-Mar” ou “Opará”.

A Região do Sub-Médio São Francisco, entre os estados da Bahia e Pernambuco, entra na história com as descrições de suas extensas e incontáveis cachoeiras, com as narrativas sobre o Rio que leva água para uma região extremamente seca, a caatinga. As histórias sobre os povos indígenas contam que eles se deslocavam em canoas e eram ligados por intensas redes de relações simbólicas, rituais, econômicas e matrimoniais. Pankararu, Truká, Tuxá, Tumbalalá, Kariri-Xocó, Xocó, Truká-Tupã, Kapinawá, Pipipã e Kambiuwá são alguns dos povos que hoje compõem o mosaico étnico indígena na bacia do Opará.

As tribos Tuxá são índios canoístas, cuja economia é baseada na pesca. Eles fazem canoas com troncos de árvores. São excelentes navegadores nas águas traiçoeiras desta parte do rio São Francisco.

As tribos Tuxá são índios canoístas, cuja economia é baseada na pesca. Eles fazem canoas com troncos de árvores. São excelentes navegadores.

A territorialidade tuxá era marcadamente fluvial. Moravam em ilhas, terras muito férteis e cobiçadas, ideais para o cultivo de mandioca, milho, cana, abóbora, melancia e cebola, seguindo o fluxo da vazante. No fim do século XX, viviam na margem baiana do Rio, em terra firme, onde se estabeleceram num regime de dupla morada. O antropólogo Orlando Sampaio-Silva, que pesquisou os Tuxá nas décadas de 1970 e 1980, enfatiza a centralidade do Rio: “Os Tuxá se consideram índios do rio. Falaram com muito orgulho dos seus conhecimentos da arte de navegar o rio São Francisco, de dia e de noite, enfrentando suas cachoeiras, descendo e subindo o rio ou atravessando-o de lado a lado, caminhando pelas ilhas”.

Algumas décadas antes, o etno-arqueólogo norte-americano William Dalton Hohenthal Jr. fez uma expedição pela bacia do São Francisco com o intuito de registrar a presença indígena na região, ou, conforme a tônica da época, o que restaria dela. Sobre os Tuxá, escreveu que, em 1702, eram cerca 600 pessoas; em 1852, 132 e, em 1952, 200. “As tribos Tuxá, e da nação Prokáz, são índios de canoa, cuja economia está baseada na pesca. Fazem eles canoas de troncos de árvores São exímios navegadores nas águas traiçoeiras, dessa parte do rio São Francisco”, explicou Hohenthal em seu artigo As tribos indígenas do médio e baixo São Francisco.

Crianças tuxá lavando utensílios de cozinha no rio (1987). Foto: Angela Nunes

Crianças tuxá lavando utensílios de cozinha no rio (1987). Foto: Angela Nunes

Muito mais que um recurso econômico

Esses autores perceberam a importância do Rio para a comunidade. Todavia, pautavam essa importância em termos que lhes eram familiares, próprios das suas sociedades, logo, como um domínio apartado da experiência humana, inato e passível de ser usufruído em termos utilitaristas. Viam o Rio como se pensassem em seu valor econômico, assim como percebiam a terra apenas pelo que ela pode produzir. Mas os Tuxá não se relacionavam com o Opará dessa forma. O Rio era central para eles não apenas por ser a água um recurso vital, mas por ser ele mesmo parte constitutiva indissociável da sua identidade e cosmovisão.

Naquelas ilhas viveram seus ancestrais, lá foram enterrados e naquelas águas se banharam. Os seus rituais, eram, preferencialmente, realizados nas Ilhas, onde podiam estar isolados da presença de não-indígenas. Não é por acaso que associam culturalmente a saúde e o bem-estar físico, corporal e mental dos indivíduos Tuxá ao consumo e banhos na água do Rio. Assim é o testemunho do Cacique Bidú (LINK), um dos líderes mais velhos da aldeia: “Na época do rio corrente, eram muito bonitas as águas, sadias, os roncos da cachoeira, o cantar das águas. O banho de cachoeira servia de remédio para nós índios, servia para o sistema nervoso. Mergulhávamos entre as pedras, as águas passando por cima do corpo. Daí vinha a cura”.

Se seu território tradicional já teve mais de 30 ilhas, quando a barragem foi inaugurada, restava apenas uma: a Ilha da Viúva. Finalmente, todo o seu mundo foi inundado.

Se seu território tradicional já teve mais de 30 ilhas, quando a barragem foi inaugurada, restava apenas uma: a Ilha da Viúva. Finalmente, todo o seu mundo foi inundado.

Por isso, é possível afirmar que o fenômeno talvez mais marcante da história contemporânea do povo Tuxá seja a construção da Hidrelétrica de Itaparica no fim da década 1980 pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF). A comunidade foi obrigada a deixar para trás suas casas, em 1987, devido à inundação da represa e à formação do lago represado. Se outrora seu território tradicional tinha mais de 30 ilhas, quando a barragem foi inaugurada, apenas uma, a Ilha da Viúva ainda restava. Por fim, todo o seu mundo foi inundado.

Os Tuxa foram reassentados na Terra Indígena Nova Rodelas, no norte da Bahia. numa aldeia construída pela empresa. Os acordos firmados, que prometiam o ressarcimento das terras inundadas, seguem pendentes, mais de 30 anos depois, sem resolução à vista e a comunidade, sem terra.

A barragem de Itaparica, responsável pela inundação de parte do território Tuxá. Foto: Acervo pessoal

A barragem de Itaparica, responsável pela inundação de parte do território Tuxá. Foto: Acervo pessoal

Patrimônios imateriais, sentidos de justiça e de reparação

O autor deste texto também é Tuxá. Mas um Tuxá nascido em 1990 e que, portanto, não experimentou a vida nas ilhas como as gerações anteriores. Ouviu muitas vezes os pais, avós, tios e demais parentes falar do modo de vida Tuxá. Mas não pôde remar entre ilhas, apenas vê o Rio parado, sem as corredeiras que lhe eram tão próprias.

É difícil pensar em justiça para casos como esse. Como reparar uma comunidade por ilhas sagradas que lhe foram tomadas? Como compensar por um Rio inteiro que foi estancado por uma barreira de concreto em nome do “progresso da nação”? Como ressarcir as gerações que foram, as que vieram depois da barragem e as que ainda virão? Como quantificar o valor dos cemitérios ancestrais submersos e pagar uma indenização diante dos patrimônios materiais e imateriais que se perderam e nunca mais podem ser transmitidos para as gerações futuras? Como ensinar o manejo da mandioca em vazante quando não há mais vazante? Como quantificar a dor da perda e calcular o ônus da morosidade em tais ressarcimento?

Falar de genocídio e de justiça é sempre sobre reparar o passado, mas deve ser, sobretudo, sobre os modos com os quais podemos assegurar aquilo que é essencial para que cada povo indígena possa florescer enquanto povo, ao seu modo particular.

Falar de genocídio e de justiça é falar de reparar o passado e das formas de garantir o essencial.

Embora quando falamos acerca da multiplicidade de formas violentas às quais um povo indígena pode ser submetido, falamos dos assassinatos, dos massacres e chacinas, as histórias dos povos indígenas no Brasil são, talvez a maioria, muito próximas da experiência do povo Tuxá. Além dos momentos de violência crítica e espetacular, são marcados por atos violentos de longa duração, às vezes mais sutis, mas cujo potencial desagregador está sempre presente e ativo. Tentam destruir lentamente os mundos conhecidos, os mundos indígenas que desejamos deixar para as gerações futuras, para que nossos filhos vivam como um Tuxá gosta de viver.

Escrever sobre a violência que acomete os povos indígenas é se deparar com a inventividade dessas tecnologias genocidas características dos territórios clamados pelo colonialismo europeu até os dias de hoje. Falar de genocídio e de justiça é sempre sobre reparar o passado, mas deve ser, sobretudo, sobre os modos com os quais podemos assegurar aquilo que é essencial para que cada povo indígena possa florescer enquanto povo, ao seu modo particular.

Meninos e meninas de tuxá fingindo remar uma canoa improvisada (1987). Foto: Angela Nunes

Meninos e meninas de tuxá fingindo remar uma canoa improvisada (1987). Foto: Angela Nunes

Voltando a ser gente do rio

O antropólogo Nássaro Násser, que esteve entre os Tuxá e produziu um trabalho chamado Economia Tuxá, em 1975, terminou sua dissertação alertando que uma “nova” ameaça pairava no horizonte da comunidade. Referia-se à hidrelétrica que veio a ser construída. Diante do longo histórico de esbulho e ataques sofridos, Násser concluiu “mormente agora, que se sentem ameaçados de ter seu território submerso nas águas do São Francisco, pela barragem que será construída pela CHESF, quem sabe, o último e definitivo golpe que lhes dará a sociedade envolvente”.

Não foi o último golpe, porque as novas gerações continuam chegando. E chegam ávidas por justiça pelos parentes que se foram sem ver a terra prometida nos acordos e convênios firmados e também por construir cotidianamente um futuro digno para o povo Tuxá. Em 2017, a comunidade se organizou e retomou uma área na margem do Opará, conhecida como “Aldeia Avó”. O território fica em frente ao território que foi inundado. Desde então, temos ocupado esse espaço, cobrando do Estado brasileiro as medidas cabíveis em prol de nossos direitos.

Nosso Pajé costumava dizer que “o índio sem terra não vive”. O que é curioso quando consideramos que por três gerações nascidas na nova aldeia, o povo Tuxá tem se reinventado para viver em um mundo sem as ilhas, em um mundo sem terra. É assim que ao retomarmos a Aldeia Avó, , retomamos também o Rio, reinventamos o presente para retomar o futuro. As crianças voltam a nadar nas águas do Opará, e é também a própria noção de pessoa, da pessoa tuxá, que se refaz. Voltamos a ser povo do Rio, a ser Opará e ali tiramos a inspiração para reforçarmos a luta por direitos e justiça.