A história das Américas foi moldada para sempre pela introdução massiva de africanos em condição de escravos, que foram trazidos em contrabando através das rotas comerciais do Atlântico. No entanto, estes barcos trouxeram mais do que 'simples corpos negros' reduzidos a mercadorias. Estes corpos levavam consigo uma rica herança ancestral e diversas epistemologias que, ao serem reinterpretadas no contexto da diáspora, permitiram aos negros estabelecerem comunidades e instituições baseadas em seus próprios princípios territoriais e em formas especificas de se relacionar com a natureza.

A história das Américas foi moldada para sempre pela introdução massiva de africanos em condição de escravos, que foram trazidos em contrabando através das rotas comerciais do Atlântico. No entanto, estes barcos trouxeram mais do que “simples corpos negros” reduzidos a mercadorias. Estes corpos levavam consigo uma rica herança ancestral e diversas epistemologias que, ao serem reinterpretadas no contexto da diáspora, permitiram aos negros estabelecerem comunidades e instituições baseadas em seus próprios princípios territoriais e em formas especificas de se relacionar com a natureza.

Ao longo de quase quatro séculos, estima-se que aproximadamente 12 milhões de africanos foram transportados ao chamado “novo mundo” como escravos. Estes exerceram diversas formas de resistência ao sistema econômico e social vigente que os relegou a uma existência objetificada: o suicídio, a desobediência, o infanticídio, as rebeliões e as fugas que resultaram na formação de quilombos, e palenques e mais de 20 instituições similares dispersas pelas Américas sob diferentes nomes.

A formação de comunidades como forma de resistência negra transformou definitivamente a dinâmica territorial nas Américas. Os negros utilizaram a fuga das plantações como uma das principais formas de insubordinação ao sistema escravista e como ferramenta para o desenvolvimento de instituições próprias a partir da convivência em assentamentos com sistemas políticos, sociais e econômicos autônomos.

Esses assentamentos proliferaram em todos os lugares onde os negros enfrentaram a escravidão. Este fenômeno levou ao surgimento de categorias territoriais subversivas que desafiaram as territorialidades tradicionais do Estado em cada canto das Américas: Haiti(1791), Santo Domingo(1791), Jamaica (1790), México (1609), Panamá (1570), Colômbia (1693), Martinica (1665), Suriname (1760) e Brasil (1590). Ao rastrear este processo de “fuga negra” é possível visualizar uma geografia de marronagem nas Américas.

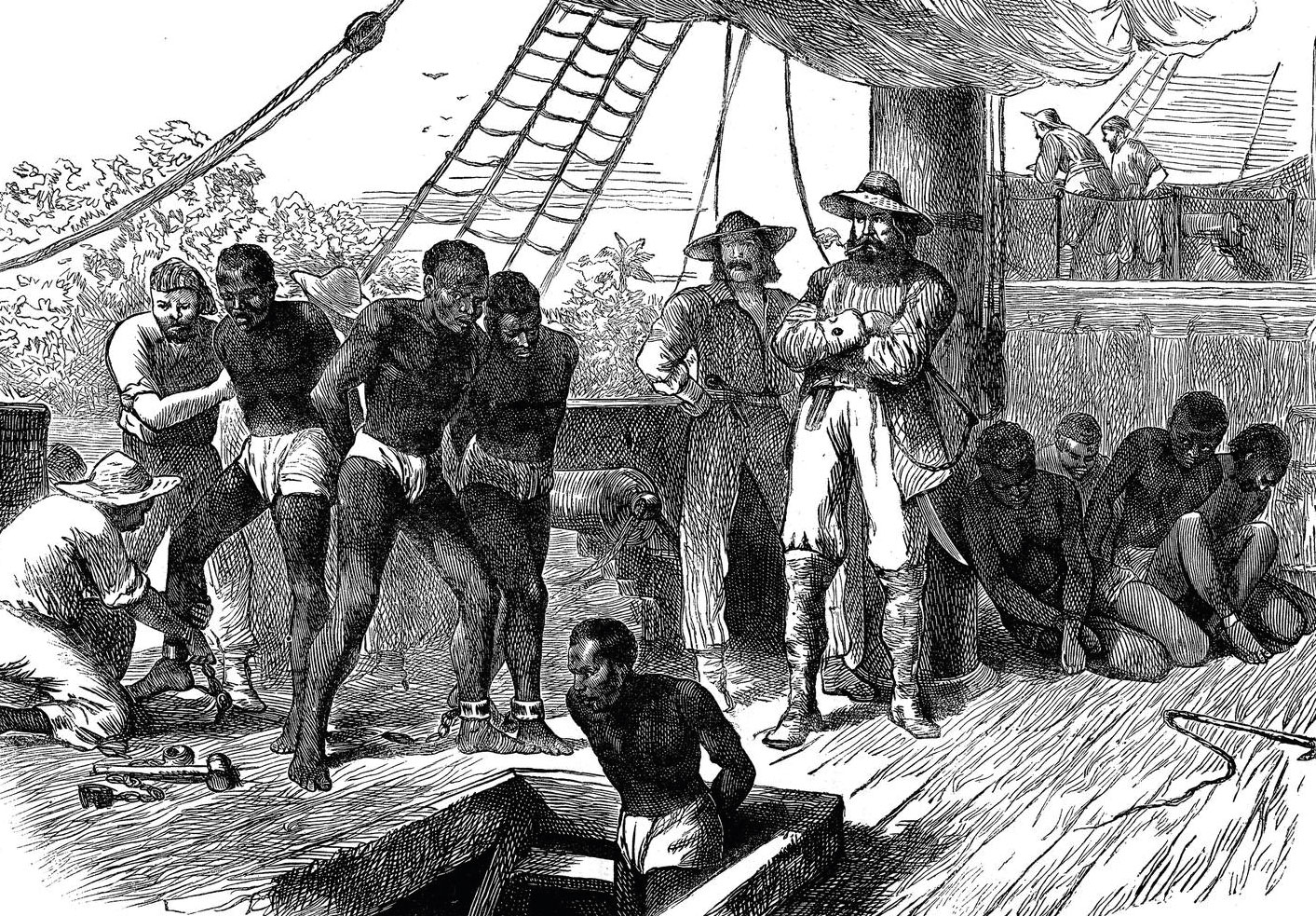

Escravos a bordo de um navio negreiro. Gravado por volta de 1835. Autor: Desconhecido

Escravos a bordo de um navio negreiro. Gravado por volta de 1835. Autor: Desconhecido

A instituições negras de resistência

Os espaços de liberdade negra (quilombos, palenques, marrones) terminaram se convertendo em verdadeiras instituições dos afrodescendentes na diáspora, capazes de influenciar o desmantelamento das estruturas escravistas americanas. A quilombagem como instituição negra se converteu em um fator fundamental para a sobrevivência dos negros, permitindo a possibilidade de reimaginar suas comunidades. Ademais, ajudam a entender as relações de poder, as dinâmicas culturais, as identidades e as lutas pelo território nas Américas.

As instituições negras de resistência contra a escravidão desempenharam um papel importante na perturbação do sistema econômico enraizados nas grades plantações das Américas. Apesar de que as potências coloniais tentaram suprimir estas instituições e estigmatizar os negros, a marginalização foi a chave para desmantelar o sistema escravista. No entanto, estas instituições não conseguiram colocar fim ao legado mais perverso da escravidão: o racismo. Inclusive, depois do fim da escravidão, tanto os negros como suas instituições permaneceram marginalizados sem que fosse proposta nenhuma forma de direito que os beneficiasse. A única exceção ocorreu na Jamaica, onde conseguiram negociar a autonomia com o governo inglês.

Dito de uma vez por todas, o mercado do ouro não funciona de forma Sayesiana, isto é, a procura não é definida pela produção. Isto significa que não é o mineiro (o “produtor fornecedor”) quem cria a procura do seu bem. É precisamente o contrário: é a exigência ávida, ambiciosa, suntuosa e especulativa de setores privilegiados da sociedade planetária que possibilita e explica a existência do mineiro. Os garimpeiros fazem apenas o trabalho sujo, mas são o bode expiatório de um sistema de destruição do qual participam vários atores.

Para justificar o processo de hierarquias social que considerava os negros como subumanos, os projetos de Estado-nação latino-americanos se baseavam no racismo cientifico e eugenia.

Para justificar o processo de hierarquias social que considerava os negros como subumanos, os projetos de Estado-nação latino-americanos se baseavam no racismo cientifico e eugenia.

Os projetos de Estado-nação que surgiram nas Américas no fim do período colonial foram forjados através do racismo anti-negro. Nenhum projeto de país construído nas América foi suficientemente radical para permitir a igualdade entre negros e brancos. Para justificar o processo de hierarquia social que considerava aos negros como subumanos, estes projetos de Estado-nação latino-americanos se baseavam no racismo cientifico e eugenia.

A primeira vez que as comunidades negras na América Latina e no Caribe tiveram algum direito reconhecido foi sob as regras do novo constitucionalismo latino-americano durante o último quarto do século XX. No entanto, tanto as sociedades coloniais como as pós-coloniais foram estruturadas com base num racismo anti-negro tão enraizado que nenhuma ação tomada pelos negros pode superar por completo as estruturas raciais criadas na América Latina.

Grupo de Mulheres Quilombolas, Catadoras e processadoras de Coco Babaçu no quilombo do Bairro Novo (Maranhão). Foto: Geovania Machado Aires

Grupo de Mulheres Quilombolas, Catadoras e processadoras de Coco Babaçu no quilombo do Bairro Novo (Maranhão). Foto: Geovania Machado Aires

Identidade e lutas negras na diáspora

A construção de identidades diaspóricas só foi possível graças a resistência dos negros a dominação e opressão associadas a escravidão. No dúvida, a diáspora também constituiu um lugar onde os negros puderam reimaginar sua comunidade, assim como um lugar fundamental para reorganizar sua vida e sua identidade. Ademais, as identidades diaspóricas permitiram aos negros imaginar um vínculo ancestral com seu novo território.

Estes novos espaços de liberdade negra também se tornaram lugares importantes, marcados pela presença de epistemologias diaspóricas negras, ou seja, as formas em que compreendem e expressam seu mundo social e simbólico. Em particular, no que se refere às sobreposições e conexões entre o mundo material e o domínio do sagrado (o metafísico). Estas epistemologias constituem um vínculo ancestral que permite aos negros se mobilizarem politicamente e permanecerem unidos em um espírito de comunidade.

Deste modo, as lutas negras foram se moldando com o tempo. Por isso, estas epistemologias são um elemento importante para compreender a autonomia negra nas Américas: elas deram forma as instituições negras diaspóricas que refletem e respaldam autonomia dos negros. Em outras palavras, a autonomia é um fator principal que influencia na forma como os negros se moldaram como sujeitos políticos nas Américas. A autonomia também permitiu que as comunidades negras diaspóricas desenvolvessem um conhecimento coletivo para lutar contra a opressão e a dominação.

Integrantes do quilombo Kalunga (Goiás). Foto: Weverson Paulino

Integrantes do quilombo Kalunga (Goiás). Foto: Weverson Paulino

Memória e territorialidades

Os quilombos, palenques e marrones são exemplos de espaços de liberdade que são fundamentais para a “tradição radical negra” nas Américas. A partir destas territorialidades, os negros marrones organizaram suas vidas em torno a uma existência coletiva, o uso comum dos territórios e dos recurso naturais. A reprodução das tradições epistemológicas negras ocorreu tanto no continente africano como na diáspora, através da transmissão da memória coletiva, principalmente, em forma de narrativas orais. Estes processos foram fundamentais para que os negros marrones restabelecessem seu sentido de comunidade nas Américas.

Em muitos aspectos, a experiência diaspórica foi um processo de autoconstrução para os negros, que implicava a reconstrução do sentido de africanidade, ancestralidade e negritude. Como a memória aparece em forma de fragmentos, estes podem ser reunidos pelos narradores. Os processos políticos podem promover a reunião de fragmentos de memória como parte das lutas de resistência, levando ao desenvolvimento de uma memória coletiva.

Os novos espaços diaspóricos onde os negros construíram suas comunidades foram imaginados e ali a memória coletiva foi elaborada e reelaborada a partir de experiências de vida nas Américas. Dessa forma, a construção de territórios negros no contexto diaspórico pode ser entendida como um processo de alteridade experimentados em relação às noções dominantes de território. A formação e a reprodução dessas territorialidades nos ajudam a compreender a construção das fronteiras sociais que são implantadas para distinguir os povos negros, os povos indígenas e o Estado-nação nas Américas.

Encontro de comunidades quilombolas do estado do Piauí. Foto: Thêmis Ramos

Encontro de comunidades quilombolas do estado do Piauí. Foto: Thêmis Ramos

A ruptura da lógica colonial

O movimento dos povos indígenas e afrodescendentes para reivindicar direitos coletivos sobre a terra rompeu com a lógica colonial de definição territorial. A antiga lógica se baseava em ignorar ou mesmo eliminar grupos que não tinham direitos de propriedade sobre um território formal, delimitado e sancionado pelo Estado. Além de reivindicar direitos territoriais, esta quebra da lógica colonial permitiu aos negros forjarem identidades diaspóricas. Compreender esta história permite-nos compreender a luta atual das comunidades negras pelo reconhecimento da identidade e dos direitos territoriais na América Latina.

Os territórios indígenas e negros têm estado sob pressão de projetos de desenvolvimento neoliberais financiados por grupos transnacionais que procuram converter os recursos naturais dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos em mercadorias. Estes grupos econômicos transnacionais pressionaram os governos latino-americanos a concederem isenções ou flexibilizar as regulamentações que regem os direitos à terra, o que teve um efeito negativo nos direitos à terra tanto dos povos indígenas como das comunidades negras.