As respostas institucionais à crise climática, orientadas pelas negociações na Conferência das Partes (COP) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (CQNUAC), perpetuaram as desigualdades de gênero, étnicas e territoriais. Esta situação é claramente observada nas barreiras à participação efetiva das mulheres indígenas na tomada de decisões. Perante esta insuficiência, os movimentos indígenas e especialmente as mulheres estão se organizando para desenvolver as suas próprias estratégias para enfrentar a crise, resistir ao extrativismo e exigir justiça ecológica. Dentre essas iniciativas, destacam-se os espaços de formação para fortalecer suas lutas.

No contexto latinoamericano, a crise climática teve impactos ambientais desiguais para a população. As respostas institucionais tendem a reproduzir desigualdades em aspectos como gênero, etnia e territorialidade. As mulheres indígenas e afrodescendentes fazem parte da população mais afetada. Apesar da sua progressiva consideração em espaços de participação institucional a nível global e nacional, a sua incidência em espaços de poder e de decisão ainda é baixa. As principais lacunas que enfrentam são a falta de informação e a falta de validação dos seus conhecimentos. Tais barreiras coexistem com cenários de violência e desigualdades de diversos tipos.

Contudo, a experiência na nossa região também mostra respostas que surgiram fora da ação do Estado. A trajetória dos povos e comunidades que enfrentam as transformações ambientais é antiga e, desde a década de 1990, a organização política tornou-se especialmente relevante devido à intensificação do extrativismo na região. São várias as organizações translocalizadas que se levantaram pela justiça ecológica, exigindo a autodeterminação, uma luta que hoje também leva o nome de justiça climática.

Neste cenário, as mulheres indígenas de diferentes origens territoriais têm sido as protagonistas da promoção das organizações de base. Graças à sua organização coletiva e ao profundo conhecimento dos seus ambientes, conseguiram preservar modos de vida interdependentes com a natureza e ameaçados pela crise climática. Além disso, suas contribuições e trajetórias transcendem o âmbito territorial: destacam-se como profissionais das ciências ambientais, jurídicas e sociais, e ocupam funções como acadêmicas, agentes públicos e líderes comunitários. Esta pluralidade de experiências permitiu-lhes articular-se politicamente e tecer redes de colaboração com outros atores.

Fortalecimento das capacidades de defesa de direitos

Uma das principais estratégias das mulheres indígenas para a defesa de direitos tem sido a capacitação. Organizações com uma longa história, como a Organização de Mulheres Indígenas e Amazônicas do Peru (ONAMIAP) e a Coordenadoria Nacional de Mulheres dos Povos Indígenas do Chile, geraram iniciativas para fortalecer sua liderança e ações.

Por sua vez, a Rede de Mulheres Indígenas sobre Biodiversidade na América Latina e no Caribe fortalece capacidades em questões relacionadas à crise climática, à biodiversidade e ao conhecimento tradicional. Seu objetivo é valorizar o conhecimento indígena e apresentá-lo como solução para a crise ambiental. Além disso, almeja que as mulheres indígenas sejam capazes de influenciar a concepção, implementação e revisão das estratégias nacionais a nível nacional, garantindo o respeito pelos direitos dos povos.

Por meio das suas próprias experiências em diferentes espaços de tomada de decisão locais, nacionais e globais, as mulheres indígenas trocam conhecimentos e ferramentas e socializam as lacunas que enfrentam. Assim, a partir da história coletiva de seus povos, fortaleceram sua participação nos níveis territorial, comunitário e de políticas públicas, e conseguiram estabelecer discussões em debates legislativos, consultas indígenas, reuniões internacionais e nas próprias comunidades.

Fortalecer as capacidades a partir da sua própria visão gera o reconhecimento do seu conhecimento como válido, tanto na sua heterogeneidade como no seu dinamismo.

Fortalecer as capacidades a partir da sua própria visão gera o reconhecimento do seu conhecimento como válido, tanto na sua heterogeneidade como no seu dinamismo. Esse processo permite uma construção coletiva e dialógica, baseada no intercâmbio entre diferentes epistemes, com ênfase naquelas que consideram próprias (como os saberes tradicionais e indígenas). Este diálogo é possível dada a colaboração entre os atores e permite a formação de redes entre mulheres e comunidades indígenas, instituições, organismos multilaterais, centros de pesquisa e diversas organizações.

Esta colaboração alimentou as suas estratégias de advocacia e permitiu-lhes posicionar as suas prioridades temáticas e formas de trabalhar para abordar a justiça climática. Ao mesmo tempo, lhes deu ferramentas que permitem reduzir as disparidades de gênero no seu diálogo com as instituições (bem como nos territórios) e que potencializam as ações a nível comunitário.

Uma escola de formação e defesa sobre mudanças climáticas com mulheres indígenas

No Chile, as respostas à crise climática seguiram as orientações das negociações internacionais. No entanto, a inclusão dos povos indígenas na governança climática, tal como recomendado pela COP, ainda encontra uma série de resistências: uma análise detalhada da política nacional de alterações climáticas revela que a participação dos povos indígenas é marginal. Por um lado, apresentam-se como um grupo homogêneo e, por isso, a dimensão de género não é considerada. Por outro lado, os órgãos de participação estatal a eles relacionados foram improvisados, sem dotar os seus membros das capacidades necessárias para uma participação efetiva.

Consequentemente, observamos que o cenário é alarmante dado que as políticas climáticas no Chile reproduzem a situação de exclusão das mulheres indígenas. Como se não bastasse, desconhecem o papel que, graças ao seu conhecimento local, poderiam desempenhar na gestão das alterações climáticas. Se não forem tomadas medidas concretas para a sua inclusão, existe o risco de aumentar a sua vulnerabilidade climática.

O objetivo da Escola é promover o diálogo de saberes situados, dando ênfase às experiências das mulheres indígenas, aos efeitos da crise climática em seus territórios e aos aprendizados que dela nasceram.

O objetivo da Escola é que as mulheres indígenas influenciem a governança climática, entendendo que esta não é uma tarefa exclusiva das instituições do Estado.

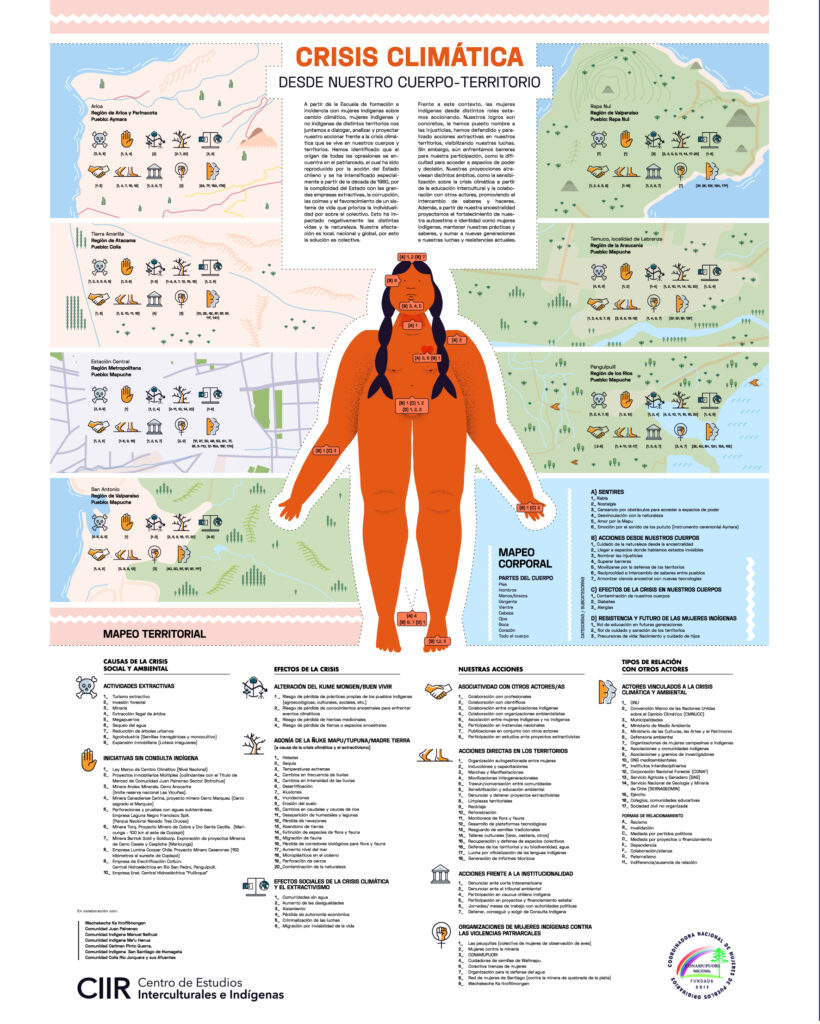

A Escola de Formação e Defesa de Mulheres Indígenas sobre Mudanças Climáticas busca responder a este contexto de participação desigual. É uma iniciativa criada de forma colaborativa entre a Coordenação Nacional de Mulheres dos Povos Indígenas e o Grupo de Trabalho Interline sobre Mudanças Climáticas, Políticas Públicas e Povos Indígenas do Centro de Estudos Interculturais e Indígenas (CIIR). A sua origem remonta a 2021, no contexto do trabalho de defesa do projeto de Lei-Quadro das Alterações Climáticas no Chile, que encerrou o seu processo legislativo sem consulta indígena ou participação diferenciada dos povos indígenas.

O objetivo da Escola é que as mulheres indígenas influenciem a governança climática, entendendo que esta não é uma tarefa exclusiva das instituições do Estado. Além disso, promover a construção e o diálogo de conhecimentos situados, dando ênfase às experiências das mulheres indígenas, aos efeitos da crise climática em seus territórios e aos aprendizados que daí nasceram. Em última análise, a Escola espera contribuir para a articulação política e a geração de redes entre vários atores comprometidos com o clima e a justiça social.

Preenchendo as lacunas de suas próprias experiências

Nas suas quatro versões virtuais e presenciais, este espaço de formação já conectou cerca de 100 pessoas, organizações e instituições. Além disso, foi realizado um trabalho intergeracional, graças à participação da organização juvenil indígena Wechekeche Ka Itrofilmongen. Entre os temas abordados estão a justiça climática e ecológica, os efeitos dos organismos e territórios, o diálogo intercultural de conhecimentos, a governança climática institucional a nível nacional e global e as ações de liderança territorial como contributos concretos para a adaptação às alterações climáticas.

Os resultados da Escola foram fundamentais para a construção de um conceito mais realista de justiça climática. Através de workshops, metodologias críticas e participativas, as conjunturas históricas da crise climática foram reconstruídas, dando nomes aos sistemas de opressão patriarcais, colonialistas e capitalistas globais que lhe deram origem. Com esta perspectiva situada, foi possível olhar e analisar o presente e levantar noções partilhadas de justiça (de como conviver com o mundo) e de futuro.

O conhecimento que é compartilhado e construído na Escola fornece às mulheres ferramentas para participarem de diálogos onde muitas vezes são excluídas.

O conhecimento compartilhado na Escola fornece às mulheres ferramentas para participarem em diálogos onde muitas vezes são excluídas.

A formação teve um impacto relevante na formação de redes translocalizadas e multidisciplinares. As Escolas têm conectado pessoas de diversas territorialidades e realidades socioculturais. Por meio da escuta e do diálogo, as mulheres indígenas partilham e aprendem com outras experiências. Da mesma forma, tem sido dado espaço a conhecimentos diversos a partir de uma lógica de horizontalidade, que fornece sentido e possibilidade de ação para enfrentar a crise como um problema complexo, questionando o lugar de vulnerabilidade em que a política climática tem classificado as mulheres indígenas.

Além disso, o conhecimento compartilhado e construído na Escola fornece às mulheres ferramentas para participarem de diálogos onde muitas vezes são excluídas. Conhecer a política climática e as instituições ambientais nos seus diferentes níveis tem sido um dos temas de maior interesse e um dos mais desafiantes. As mulheres procuram reduzir a lacuna de informação e superar a elevada complexidade técnica. Além disso, as dirigentes almejam ser capacitadas em todas as áreas necessárias para poder dialogar eficazmente com o Estado e posicionar as suas reivindicações.

A formação como estratégia política

Os espaços de formação promovidos pelas mulheres indígenas proporcionam possibilidades concretas de construir conhecimento e colocá-lo em prática de forma colaborativa. Da mesma forma, contribuem para posicionar suas formas de trabalho e metodologias, e assumir diferentes papéis na formação. Esse aprendizado também permite que as mulheres indígenas localizem suas próprias fronteiras e tempos, visto que estes nem sempre são coerentes com instituições ou agentes externos.

As contribuições das mulheres nesses espaços são concretas: geraram diagnósticos situados sobre a vulnerabilidade, a partir da análise de suas trajetórias de vida e de suas comunidades. Além disso, identificaram as ações que contribuem para o enfrentamento da crise, bem como o conhecimento necessário para este trabalho. Por outro lado, a partir de uma abordagem estratégica, as mulheres indígenas têm analisado suas possibilidades de impacto a nível institucional e com diversos atores, aumentando as redes de colaboração na matéria.

O fortalecimento de capacidades nestes termos promove experiências pessoais numa perspectiva comunitária, profundamente ligadas aos territórios e expressas coletivamente. Por meio do encontro e da troca dessas experiências são geradas ferramentas e estratégias específicas para influenciar os territórios, valorizando os sentimentos e ações das mulheres indígenas a partir de seus corpos-territórios. Ao mesmo tempo, a capacitação colabora com as relações institucionais e promove impacto nas políticas públicas multiníveis, gerando novas alianças e colaborações com diversos atores associados a questões ambientais e climáticas.

Rocío Yon é pesquisadora de doutorado na Freie Universität Berlin e membro da equipe permanente da Escola de Treinamento e Defesa de Mulheres Indígenas sobre a Crise Climática.

Hortencia Hidalgo é membro do Ponto Focal da Rede de Mulheres Indígenas sobre Biodiversidade e líder de workshop na Escola de Formação e Defesa de Mulheres Indígenas sobre a Crise Climática.

Francisca Carril é Investigadora do Centro de Estudos Interculturais e Indígenas (CIIR) e integra a equipa permanente da Escola de Formação e Defesa de Mulheres Indígenas sobre a Crise Climática.