Con anuencia del Gobierno Federal, en 2010 el Gobierno de Sonora hizo pública la puesta en marcha del proyecto para la construcción de la represa Los Pilares en su territorio sagrado.

Con anuencia del Gobierno Federal, en 2010 el Gobierno de Sonora hizo pública la puesta en marcha del proyecto para la construcción de la represa Los Pilares en su territorio sagrado. A partir de ese momento, los gobiernos indígenas de las comunidades afectadas buscaron el acompañamiento de actores no gubernamentales para defender sus derechos humanos colectivos y exigir el respeto de sus derechos agrarios constitucionales.

México es uno de los países latinoamericanos con mayor diversidad etnolingüística en referencia a sus pueblos originarios: hablan 364 variantes de 68 agrupaciones lingüísticas pertenecientes a 11 familias indoamericanas. Su población en términos de identificación y registro, ha sido por décadas un contrapunto entre el Gobierno Federal, académicos, sociedad civil y las comunidades que los constituyen. Tomando en cuenta el criterio de la autoadscripción calificada y el último censo de 2010 (el nuevo censo general que debía realizarse este año fue interrumpido por la crisis del coronavirus), podemos calcular que la población indígena total fluctúa entre los 14 y los 18 millones de personas.

La tribu guarijía forma parte de la familia lingüística yuto-nahua (que se extiende desde Alaska hasta El Salvador) en su rama tara-cahíta y sus comunidades están asentadas en la Sierra Madre Occidental, las montañas ubicadas en la frontera interestatal de Sonora y Chihuahua en el noroeste del país. Los guarijíos conforman una de las comunidades más vulnerables por su baja demografía, extrema pobreza y exposición a la violencia del crimen organizado. Actualmente, solo quedan cerca de 2000 guarijíos en Sonora y otro tanto en Chihuahua.

El territorio sonorense está enclavado en la selva baja caducifolia más al norte del continente y su cultura tradicional depende del vínculo milenario con el río Mayo en su cuenca media. Son comunidades que viven de la pesca ribereña, la agricultura de temporal, la cacería y la recolección, en un entorno de mega diversidad biológica. Si bien los anales españoles habían registrado como exterminados a los guarijíos desde el final de la época colonial, un activista canadiense llevó en 1978 a unos danzantes guarijíos ante el presidente de la República. A partir de este acontecimiento, el Estado mexicano reconoció su existencia y los dotó legalmente de tierras hasta 1980.

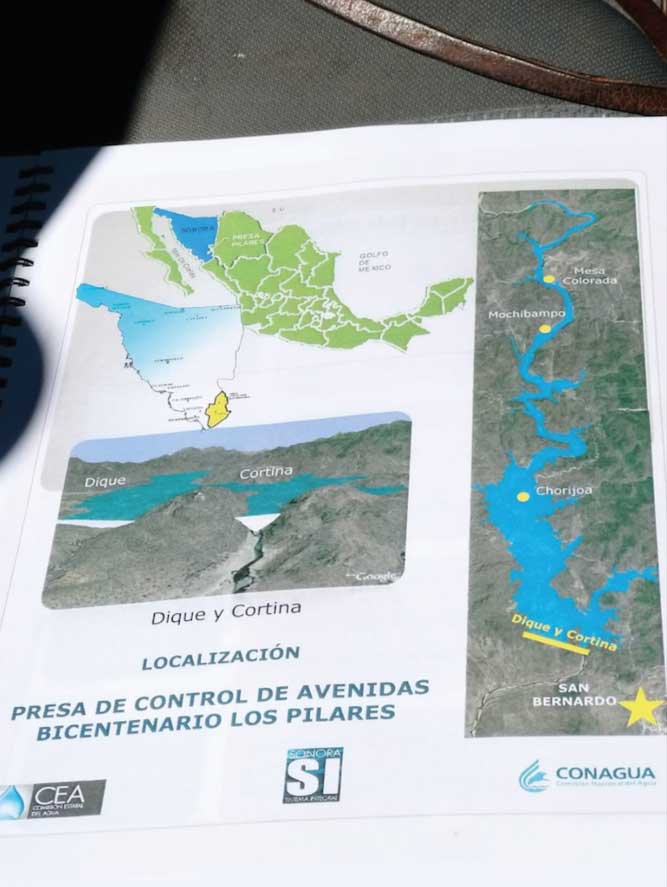

En 2010, el Gobierno estatal de Sonora con anuencia del Gobierno Federal, hizo pública la puesta en marcha arbitraria del proyecto para la construcción de la presa Los Pilares, justamente en el epicentro sagrado del territorio guarijío. Para ello, se especificó un supuesto interés público muy ambiguo, referido a la contención de avenidas de agua que previniera las inundaciones en el distrito de riego en la cuenca baja del mismo río, que desemboca en el Golfo de California. Se dio luz verde a la obra. La afectación del territorio guarijío y el consecuente desplazamiento forzado de su población, simplemente se consideró un problema colateral y los promotores asumieron que la tribu guarijía cedería su patrimonio colectivo sin la menor resistencia.

“El riesgo de despojo territorial y desplazamiento forzado surgió cuando el gobierno no informó la concesión al consorcio minero y agroempresarial para construir la represa”

“El riesgo de despojo territorial y desplazamiento forzado surgió cuando el gobierno no informó la concesión al consorcio minero y agroempresarial para construir la represa”

El riesgo de despojo territorial y desplazamiento forzado de los guarijíos en favor de la obra surgió cuando el gobierno no informó la concesión realizada al consorcio minero y agroempresarial para construir la represa: no acreditó evaluaciones de impacto socioambiental, no gestionó administrativamente la expropiación de tierras y bienes, y mucho menos pensó en un proceso de consulta previa, libre e informada a la tribu. Por mandato de sus asambleas, los gobernadores tradicionales de las comunidades directamente afectadas, buscaron el apoyo y acompañamiento de actores no gubernamentales para exigir y defender sus derechos humanos colectivos y sus derechos agrarios constitucionales.

En 2011, las autoridades tradicionales de la tribu guarijía invitaron a un grupo multidisciplinario de ocho asesores, conformado por académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de Sonora, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la red de Científicos Comprometidos con la Sociedad AC, así como por defensores de las organizaciones Foro para el Desarrollo Sustentable AC y, Diálogo y Movimiento AC.

De este modo, junto con los gobernadores tradicionales y comisariados agrarios de las comunidades guarijías conformamos la Red Kabuéruma, que en lengua guarijía significa “lo que está bien hecho”. Aquí exponemos algunos elementos de la gestión por la Justicia para este pueblo ancestral, con quienes hoy seguimos luchando por su derecho a la vida, a no ser exterminados en aras del desarrollo y a conservar su patrimonio biocultural en condiciones de paz.

Los derechos colectivos violentados

Si bien México suscribió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989, realizó reformas constitucionales en la materia en 1992 y 2001, y reformó su Carta Magna en 2011 para alinearla con los estándares de derechos humanos universales, existen asignaturas pendientes para hacer justiciable el reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas como entidades colectivas de derecho público, el reconocimiento de su patrimonio territorial y biocultural, y el ejercicio de su libre determinación con autonomía. El territorio y los recursos estratégicos de México siguen en manos de un Estado en ruinas y de poderes fácticos como el crimen organizado y los capitales trasnacionales. Los megaproyectos extractivos y de infraestructura de interés privado se imponen por decreto o por la violencia articulada de mercenarios y la fuerza pública.

Tampoco hay un reconocimiento legal e institucional (siguiendo los principios rectores del derecho internacional) de las poblaciones en situación de desplazamiento forzado interno, lo que impide a estas poblaciones el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. Esta situación se agrava cuando, además, se trata de comunidades indígenas y formaciones socioculturales únicas: la migración amenaza la desaparición, aunque su descendencia perviva en la diáspora migratoria.

El territorio guarijío está ubicado fisiográficamente en la región con los yacimientos de plata más grandes del país, donde la minería exige disponibilidad de agua en una escala que implica matar al único río perenne de la zona. Además de las comunidades guarijías, en la cuenca media y alta del río Mayo se asientan comunidades yoreme y o’ob en Sonora, así como rarámuri, odami y guarojío en Chihuahua.

Las comunidades guarijías de Sonora se distribuyen en un macizo montañoso entre los municipios de Quiriego y Álamos en el sureste del Estado. Dada su dispersión territorial, los poblamientos están circunscritos a diferentes núcleos agrarios legalmente reconocidos: los ejidos Guarijíos-Burapaco, Guarijíos Los Conejos y Guajaray, además de tres asentamientos de familias guarijías sin derechos agrarios dentro del ejido San Bernardo con tierras en copropiedad.

El primer reto del equipo multidisciplinario fue el de dialogar con todos los representantes de las asambleas guarijías para conocer su petición, la amenaza de despojo territorial y el riesgo a ser desplazados de manera forzada. Nos tomó un año la elaboración conjunta con las autoridades tradicionales y los representantes agrarios de cinco formaciones comunitarias, donde aportamos toda la información pública disponible respecto a la gestión de la represa. En su propia lengua, trabajamos con las asambleas los pormenores del proyecto y sus posibles implicaciones, así como fuimos ponderando las posibles estrategias de defensa de los derechos colectivos violentados.

Al cabo de ese proceso inicial, el conjunto de asambleas comunitarias, que representan a la tribu en Sonora, formalizó su vínculo con el grupo de asesores civiles para constituirnos en sus defensores ante las instancias de autoridad del Estado que correspondiera. En contraparte, los gobernadores tradicionales y los comisariados ejidales, así como la sociedad de copropietarios de los poblados no agrarios, se constituyeron en un solo locutor político para buscar la instalación de una mesa de diálogo y negociación con representantes de los tres niveles de gobierno.

Logramos una mesa de trabajo con el Gobierno estatal, las instancias federales corresponsables y el ayuntamiento de Álamos, a partir de lo cual se firmaron acuerdos en los cuales las instituciones gubernamentales y el consorcio empresarial dueño de la concesión y el contrato se comprometieron a cumplir con todos los protocolos de factibilidad obligados por la ley. También se comprometieron a presentar a las comunidades dueñas de la tierra información detallada de forma amigable y en su propia lengua, sobre las características del proyecto y sus impactos, así como el desglose de contraprestaciones y beneficios a la tribu.

Lamentablemente, ese año se llevaron a cabo elecciones de gobierno y legisladores federales, lo que cambió la correlación de fuerzas y el Gobierno Federal dejó de ser garante del proceso. En esa coyuntura, el Gobierno de Sonora y el consorcio empresarial dueño del contrato cambiaron radicalmente su actuación: se canceló la mesa de diálogo con la tribu guarijía, y el ayuntamiento y los operadores del Gobierno de Sonora comenzaron una intensa campaña de extorsión, suspensión de programas sociales y amenazas directas contra los representantes comunitarios guarijíos para que desistieran de sus exigencias.

Dada la situación, con el ejido Guarijíos-Burapaco y la sociedad de los guarijíos de San Bernardo, los directamente afectados en sus tierras, interpusimos en tribunales un amparo indirecto contra la ocupación de tierras a favor de la obra y contra el posible desplazamiento forzado. Inicialmente, señalamos la violación al derecho de consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades presuntamente afectadas, considerando que los trabajos de la obra se habían iniciado. También presentamos una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el clima de inseguridad y amenazas contra los representantes guarijíos por parte de la autoridad estatal y municipal, además de haber iniciado de manera ilegal la construcción de la represa.

“Los asesores fuimos atacados y amenazados de muerte por mercenarios contratados por gestores del Gobierno local”

“Los asesores fuimos atacados y amenazados de muerte por mercenarios contratados por gestores del Gobierno local”

En 2013, los asesores fuimos atacados y amenazados de muerte por mercenarios contratados por gestores del Gobierno local, lo que nos obligó a inscribirnos en el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno federal. Esa intervención violenta generó una profunda división en el seno de las comunidades guarijías, donde los representantes de las comunidades no afectadas en sus tierras fueron cooptados para respaldar el proyecto de represa y presionar a sus pares afectados patrimonialmente a que cedieran sus derechos agrarios. La inseguridad y la sistemática presencia de mercenarios, conocidos como operadores del tráfico de drogas y armas en la región, nos llevó a pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La justiciabilidad de derechos humanos en México y el Sistema Interamericano

El 31 de julio de 2012, dirigimos una petición a Santiago Cantón, entonces secretario General de la CIDH, denunciando la inminente construcción de la presa de referencia en el territorio ancestral de la tribu guarijía, solicitando medidas cautelares contra cualquier acto de autoridad del Estado mexicano para impedir su desplazamiento forzado y, con ello, poner en riesgo su derecho colectivo a la vida. La documentación anexada informaba las amenazas de muerte contra los gobernadores tradicionales guarijíos y sus asesores.

Simultáneamente, desarrollamos una campaña en los medios denunciando las presiones violentas y, convocando la solidaridad y apoyo de las redes civiles y de base comunitaria defensoras de los pueblos indígenas y, sus patrimonios territoriales y bioculturales. Al interior de las comunidades también nos abocamos a generar espacios de información y deliberación para mitigar las campañas gubernamentales de desinformación y presión sobre los programas sociales ordinarios.

La primera resolución en los tribunales concedió la protección contra el presunto desplazamiento, pero no detuvo ni canceló los trabajos de construcción de la represa, con el argumento de que no había de qué defender a las comunidades guarijías si aún no había presa que los afectara. En este sentido, tuvimos que apelar al juzgado distrital para llevar la defensa al Tribunal Colegiado. La segunda resolución aceptó que el juez de distrito había sido omiso y lo instruyó para ir al fondo de la investigación, sin embargo, su sentencia solo ratificó su resolución inicial y negó que hubiera materia jurídica.

Luego de la primera solicitud de medidas precautorias, el 19 de septiembre de 2012, CIDH-OEA nos escribió electrónicamente y nos pidió responder una serie de cuestiones sobre el tema. Las autoridades guarijías elaboraron la respuesta, incluyendo el envío de un dossier impreso por mensajería al despacho de la entonces secretaria Ejecutiva, Elizabeth Abi-Mershed. Dado que no recibimos confirmación alguna (aunque la mensajería confirmó su envío y recepción en Washington), insistimos en varias oportunidades en el envío de la información. Hasta la fecha no hemos podido avanzar con esta instancia.

“La construcción de la represa prácticamente se ha consumado, por lo que la inundación de las comunidades guarijías es una amenaza inminente”

“La construcción de la represa prácticamente se ha consumado, por lo que la inundación de las comunidades guarijías es una amenaza inminente”

Subsecuentemente, en el trabajo de defensoría hemos casi agotado las instancias jurisdiccionales nacionales, aún no se extingue el juicio de amparo indirecto, donde lo único que se ha logrado es que la autoridad judicial haya mandatado la revisión del Manifiesto de Impacto Ambiental y la implementación de una consulta en los términos que establece el Convenio 169 de la OIT, esta consulta no se ha llevado a cabo hasta la fecha. De cualquier modo, durante los últimos siete años, la construcción de la represa prácticamente se ha consumado, por lo que la inundación de las comunidades guarijías es una amenaza inminente.

Pensando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Podemos entender que los tiempos de gestión en las ventanillas de la CIDH pueden ser largos, que México es uno de los países pesadilla para el Sistema Interamericano por la cantidad de quejas, peticiones y casos en revisión que se acumulan todos los meses. Lo que es difícil de manejar es la desesperación de la gente, que busca protección inaplazable en escenarios donde las autoridades del Estado de referencia violentan los derechos humanos de los grupos de población más vulnerables en vez de garantizarlos. Hemos aprendido que acudir a la CIDH actúa como un imaginario que motiva la lucha, aunque con el paso del tiempo, la falta de resultados divide el corazón colectivo de la asamblea comunitaria y nos frustra un poco a todos.

En estos años, cambió el partido gobernante en el ayuntamiento de Álamos, en el estado de Sonora y en el Gobierno Federal, pero no ha cambiado ni un ápice la consumación de la presa y su puesta en funcionamiento. Procesalmente, pendemos del último hilo de la madeja para exigir contraprestaciones, reparación de los daños y disposición de beneficios contractuales concretos para la tribu guarijía en su conjunto y para los directamente afectados en su patrimonio territorial y biocultural.

“Acudir a la CIDH actúa como un imaginario que motiva la lucha, aunque con el paso del tiempo, la falta de resultados divide el corazón colectivo”

“Acudir a la CIDH actúa como un imaginario que motiva la lucha, aunque con el paso del tiempo, la falta de resultados divide el corazón colectivo”

Aunque no contamos ni siquiera con una recomendación específica de la CIDH al Gobierno mexicano, sabemos que este asunto ha sido referido entre otros por relatores del mismo Sistema Interamericano como del Sistema de Naciones Unidas. Probablemente, la capacidad de gestión de los guarijíos, en el mejor de los casos, dé lugar a una acción administrativa segmentada para reparación de daños y reasentamiento de los desplazados. Sin embargo, la gente desarraigada de su monte y su río tenderá a irse: muchos jóvenes se están convirtiendo en jornaleros agrícolas en territorio yaqui y en la costa, lejos del fogón de sus padres. Tal vez olviden su lengua y acaben por no regresar.

La cuestión es comprender que la eficacia del Sistema Interamericano radica en el lobby internacional, y la protección efectiva de los pueblos originarios contra su exterminio por despojo y desplazamiento forzado, con anuencia de los Estados. Como el guarijío, en México existen innumerables casos donde las comunidades indígenas tradicionales están perdiendo la batalla. La actual crisis por la coyuntura de la pandemia del coronavirus, apenas está entrando en esos territorios de marginación y refugio. De nuevo el Estado no está en capacidad ni en condición de prevenir, mitigar o atender la catástrofe humanitaria que se cierne, de nuevo la actuación de los sistemas internacionales multilaterales de derechos humanos están lejos de presionar a los Estados para alinear perfiles de intervención con grupos vulnerables.

Ramón Martínez Coria es defensor de los derechos de las comunidades indígenas e integrante del Foro para el Desarrollo Sustentable AC de México