“Prófugo de la Justicia” fue la descripción con la que el juez Eduardo Vio Grossi describió a la conducta evasiva del Estado paraguayo en relación a la ejecución de acciones necesarias para dar cumplimento a las sentencias contra del país.

“La historia de estas tierras representa la historia de las vejaciones y las humillaciones en la República del Paraguay”

Senador Hugo Ritcher sobre la expropiación de las tierras de Sawhoyamaxa.

“Prófugo de la Justicia” fue la descripción con la que el juez Eduardo Vio Grossi describió a la conducta evasiva del Estado paraguayo en relación a la ejecución de acciones necesarias para dar cumplimento a las sentencias contra del país. Emitidas en audiencia de supervisión en el 2011, estas palabras ilustran ante quién se deben dirigir las comunidades indígenas luego de haber obtenido fallos favorables ante un órgano supranacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Por otra parte, las propias comunidades indígenas se ven en la necesidad de adaptar sus formas de lucha e incorporar a su dinámica cultural estas sentencias favorables que tienen en su poder. El aprendizaje de nuevas prácticas, los ajustes a estrategias de lucha, la interlocución con el Estado y la red de alianzas son elementos dinámicos y valiosos que entran a jugar un papel determinante en esta pulseada por la restitución territorial.

Luego de haber litigado tres casos ante la Corte IDH y dos casos más con acuerdo amistoso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tierraviva evalúa estas herramientas a la luz de la realidad de las comunidades indígenas acompañadas y la región del Chaco paraguayo donde realiza su intervención institucional.

Julia Cabello es abrazada por Mariana Ayala (Sawhoyamaxa) luego del resultado favorable de la votación en el Senado por las tierras de Sawhoaymaxa. Foto: Adriana Lugo de Diakonia.

Privilegios y presiones en un país desigual

La experiencia demostró que ejecutar las sentencias, puede llegar a ser tan complejo, como el propio litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para que la reparación integral dictada por la Corte IDH se cumpla, es necesaria la acción de todo el Estado. Un Estado que, allá por el 2005, se vio perplejo ante el cúmulo de medidas que debía encaminar contando solo con un puñado de funcionarias y funcionarios dispuestos a seguir intentando algo que en décadas no se había logrado: la restitución territorial indígena.

Desde la falta de certeza sobre lo vinculante o no de las sentencias, la falta de claridad respecto a qué ente del Estado debía impulsar el cumplimiento, hasta la asunción de una interlocución válida, todo debió construirse paso a paso, entre quienes se veían involucrados e involucradas: tanto el Estado como las víctimas. Pero cuanto más se demoraba esa minuciosa y engorrosa construcción, también se demoraban más las soluciones. Tierraviva debió pasar por el proceso del “puerta por puerta” ante cada ente interno obligado.

Mujeres de Sawhoyamaxa esperando hablar con congresistas para recuperar sus tierras dando cumplimiento a la sentencia. Foto: Tierraviva

Finalmente en 2009, junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con el que litiga uno de los casos, propone al Estado la creación de una Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI). Dos veces modificada desde su creación, la CICSI se convirtió en una plataforma clara de interlocución y coordinación de acciones conformada por técnicos y técnicas sensibles con el cumplimiento de obligaciones internacionales aunque sin todo el peso político necesario para la efectiva concreción de las sentencias. No solo acogió bajo su mandato las sentencias de la Corte IDH, sino que también coordina acciones para toda recomendación proveniente tanto del Sistema Interamericano como del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos.

Sin embargo, siendo uno de los países más desiguales del mundo en cuanto a distribución de la tierra, para dar cumplimiento a la orden de restitución territorial se precisa de peso político. El Paraguay de los privilegios al rubro sojero y ganadero, se muestra reacio a cualquier concreción de derechos que atente contra su próspero mercado que precisa de expansión territorial. La disputa se vive desde una profunda desigualdad, donde los propios indígenas y sus abogadas y abogados se ven criminalizados u hostigados con el fin de disuadirlos y disuadirlas de una reivindicación justa y reconocida por órganos internacionales.

Contrariamente a lo pensado, el pago de indemnizaciones no implicó un obstáculo insuperable. Con moras y demás obstáculos, el Estado pagó. Es en la eterna disputa territorial donde el sistema dominante pone todas sus armas en juego para hacer del proceso reivindicativo una auténtica carrera de resistencia. Los cambios de gobiernos (vamos por el quinto que debiera implementar estas sentencias) tampoco resultan propicios para avanzar, dado las nuevas autoridades también son formadas en una educación nacional deficitaria en materia de derechos humanos. De este modo, el “volver a empezar” es una constante del proceso.

El post derecho y el impacto interno

Pero el desafío no es solo para el Estado, sino también para la perseverancia de las propias comunidades que con tanta expectativa han litigado, han recibido una sentencia favorable y todavía se ven ante la situación de tener que continuar con el reclamo de las tierras que les pertenecen. De este modo, el aprendizaje durante el litigio, las estrategias desarrolladas y los mecanismos implementados se trasladaron al momento de discutir cómo exigir la ejecución y el cumplimiento de la sentencia. El proceso de conciencia de cada comunidad se vio motivado por las sentencias a favor de sus derechos y el protagonismo frente a sus propias luchas.

“El proceso de conciencia de cada comunidad se vio motivado por las sentencias a favor de sus derechos y el protagonismo frente a sus propias luchas.”

“El proceso de conciencia de cada comunidad se vio motivado por las sentencias a favor de sus derechos y el protagonismo frente a sus propias luchas.”

En dos de los casos, hubo reocupaciones de tierras. Las comunidades, convencidas de sus derechos y del incumplimiento estatal, arrancaron los alambrados e ingresaron con las sentencias en mano a conquistar lo que siempre, por derecho, les perteneció. La convicción de ese paso, fue real y fue colectivo. Y, justamente, fue lo que sacudió al Estado de su modorra, para, por fin, articular procesos que permitan a las comunidades indígenas permanecer en esas tierras.

Por otra parte, también fue una ambición de Tierraviva que estos casos con sentencia internacional favorable tengan un impacto interno para que el movimiento indígena se nutra y se fortalezca a la luz de lo resuelto por la Corte IDH.

La Supervisión de la Corte Interamericana: una herramienta para mantener vivas las sentencias

El avance jurisprudencial denota una Corte viva y dinámica. El mismo análisis surge de la supervisión de las sentencias. La mirada de la Corte IDH no siempre puede estar sobre los casos indígenas y la frecuencia del control no se condice con la necesidad imperiosa que precisan las comunidades. Pero también es cierto que cuando lo hace decididamente, implica un avance que no se ve en otros momentos.

En noviembre de 2017 se recibió la visita in loco de un juez de la Corte IDH. El acontecimiento generó una serie de acciones por parte del gobierno encaminadas a mostrar la mejor cara posible del Estado. La visita también implicó para la propia Corte IDH renovar su compromiso con los casos. “Fue una experiencia profundamente humana”, fueron las palabras del juez tras visitar a cada comunidad indígena.

Visita del juez Patricio Pazmiño a Yakye Axa. Foto: Tierraviva.

Sirvió para clarificar conceptos y fijar parámetros importantes: que las víctimas de las sentencias son víctimas de un ilícito internacional y, como tal, merecen una protección reforzada o que resulta insuficiente pretender que las sentencias sean cumplidas con presupuestos de programas ordinarios del Estado.

En pocos días se consiguió lo que no se había conseguido en años: gestiones concretas para conseguir aulas para los niños y niñas, visitas médicas y presentaciones judiciales en torno al acceso a la tierra que habían permanecido varadas en el tiempo. Sin embargo, es insostenible pretender que la ejecución de las resoluciones de la Corte IDH se realice solo ante la visita del órgano juzgador.

El esfuerzo vale la pena

El tiempo es un factor determinante para el cumplimiento de los derechos humanos y en Paraguay no se ha alcanzado el cumplimiento efectivo de ninguna de las sentencias de la Corte IDH favorables a los pueblos indígenas. La demora persiste al igual que el desinterés por cumplirlas. Pero también persiste la resistencia indígena y el compromiso de quienes las acompañan.

Al cumplirse estas sentencias, en el Bajo Chaco de Paraguay, tendremos una realidad diferente: comunidades indígenas con tierras tituladas. Los fondos de desarrollo logrados en las sentencias son importantes así como la extensión de un territorio indígena continuo. Para lograr esto, el Estado debe escuchar a las comunidades y agilizar su burocracia. Y, ciertamente, la experiencia señala que será un desafío importante para las propias comunidades indígenas.

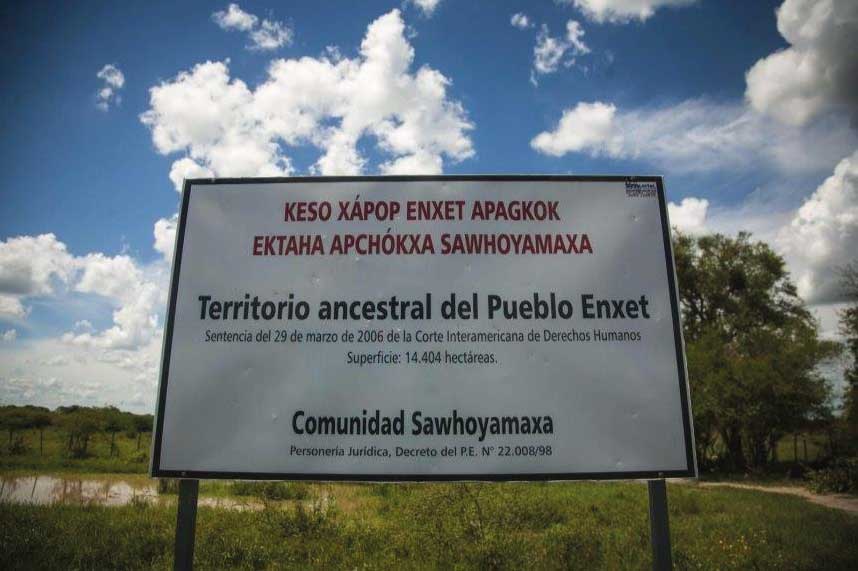

Cartel en Sawhoyamaxa. Foto: Tierraviva

Ya sea por adquisición directa o por procesos de expropiación, hoy los cinco casos llevados ante el Sistema Interamericano tienen las tierras aseguradas. Son priorizados por parte del Estado paraguayo, sin que esto implique una asunción cabal e integral de las resoluciones. Sin embargo, el punto más importante es que son herramientas valiosas para la exigibilidad de las comunidades y las luchas del movimiento indígena. Lastimosamente, esto no es suficiente para que estemos ante un Estado que garantice los derechos.

¿Valió la pena todo el esfuerzo que implicó llevar casos ante el Sistema Interamericano? En Paraguay, el poder de las empresa ganaderas parecía absoluto. Sin embargo, al caminar por las tierras indígenas recuperadas, al ver a los niños y niñas correr cuando antes no podían hacerlo por estar a la vera de una ruta, al comprobar que los registros de nacimiento consignan el nombre de las comunidades y no de una estancia ganadera, al disputar con el Estado las formas de avanzar en proyectos de desarrollo comunitario, al escuchar argumentos del derecho en manifestaciones públicas de parte de dirigentes y dirigentas indígenas, al recibir testimonios de otros países que se valieron de la jurisprudencia obtenida por estas luchas o al conseguir que un funcionario o funcionaria público se comprometa con la causa nos llevan a Tierraviva a pensar que sí, que valió todo el esfuerzo.

Valió la pena, aún cuando el camino se presente obstaculizado.

Resultado del voto favorable de la expropiación de las tierras de Sawhoyamaxa. Foto: Adriana Lugo (Diakonia).

Julia Cabello Alonso es abogada integrante del área de Casos y Litigios de la organización Tierraviva