Si bien las energías renovables son indispensables para disminuir el calentamiento global, no siempre sus prácticas son socialmente responsables con las comunidades locales. En el norte de Kenia, la instalación de molinos de viento para la generación de energía eléctrica ha perjudicado a los pueblos indígenas a través de la ocupación de sus tierras sin Consulta Previa, el desplazamiento forzado y el aumento de la prostitución, las adicciones y los conflictos interétnicos.

Si bien las energías renovables son indispensables para disminuir el calentamiento global, no siempre sus prácticas son socialmente responsables con las comunidades locales. En el norte de Kenia, la instalación de molinos de viento para la generación de energía eléctrica ha perjudicado a los pueblos indígenas a través de la ocupación de sus tierras sin Consulta Previa, el desplazamiento forzado y el aumento de la prostitución, las adicciones y los conflictos interétnicos1.

Los derechos y el sustento de los pueblos indígenas de África se ven afectados por un gran número de poderosos actores: megaproyectos de infraestructura, extractivismo, industria agraria y el negocio de la protección de la naturaleza. En el último tiempo se han sumado las energías verdes, como los proyectos de producción de biocombustible y de energía eólica.

El proyecto de Energía Eólica del Lago Turkana (LTWP, por sus siglas en inglés) es parte de un ambicioso proyecto cuyo fin es brindar energía a todos los kenianos al mismo tiempo que se lleva a cabo la transición a un 100% de energía renovable. El LTWP se encuentra situado en el vasto Condado de Marsabit, al norte de Kenia, donde una corriente de bajo nivel proveniente del océano Índico crea vientos fuertes y predecibles que llegan a una media de 11,4 metros por segundo. El área es remota, pobre y árida, y está habitada por pastores nómadas y seminómadas.

Desde épocas coloniales, el Condado de Marsabit ha sido un área abandonada y marginada. Su población ha tenido un acceso muy limitado a la educación, a la infraestructura y a la seguridad. Sin embargo, debido al descubrimiento de petróleo y a la inclusión del norte de Kenia dentro del proyecto de infraestructura más grande de África (el Corredor de Transporte Puerto Lamu Sudán del Sur-Etiopía), la inversión en la zona se ha convertido en un elemento central del plan de desarrollo integral de Kenia llamado “Visión 2030”.

La villa de Sarima sufrió un desplazamiento forzado para construir el camino hacia el parque eólico. Fuente: Danwatch

Energía eólica en África Oriental

El consorcio del LTWP arrendó en 2009 un área de 607 km2, ó 150.000 acres, en la zona de Loiyangalani. Del total, 40.000 acres han sido utilizados para el proyecto y el consorcio tiene la posibilidad de subarrendar los restantes 110.000 acres a otros inversores. La tierra se arrienda por un lapso de 33 años y el plazo puede ser renovado hasta dos veces.

La idea del Proyecto de Energía Eólica del Lago Turkana se concibió en 2006, cuando se erigió la primera turbina eólica en marzo. La operación comercial se logró completar en 2019. El parque eólico está compuesto por 365 turbinas provistas por la compañía danesa Vestas.

El consorcio está conformado por las compañías privadas KP&P Africa, British Aldwych International (accionista mayoritario), Danish Vestas Wind Systems y Sandpiper Ltd., así como el Fondo de Inversión Danés para Países en Desarrollo, Finnfund y KLP Norfund Investments A/S. Los 678 millones de euros necesarios para la financiación del proyecto fueron otorgados por el Banco Danés de Desarrollo FMO, el Banco Europeo de Inversiones, Norfund, Finnfund y el Fondo Danés para la Inversión Climática.

“La finalización del proyecto y de su línea de transmisión no implica que las comunidades locales cuenten con conexión a la red eléctrica.”

El área donde se encuentra el Proyecto de Energía Eólica del Lago Turkana está habitado por pastores pertenecientes a los pueblos Samburu, Turkana, El Molo y Rendille, cuyo sustento depende del arreo de ganado o de la pesca. Estos grupos se autodefinen como indígenas y son reconocidos como tales por la comunidad internacional.

Año a año, enfrentan numerosos desafíos como las sequías y hambrunas recurrentes, la pobreza, los bajos niveles de educación (más del 60% no posee educación formal) y, la falta de acceso a instalaciones de salud y de energía eléctrica. La finalización del proyecto y de su línea de transmisión no implica que las comunidades locales cuenten con conexión a la red eléctrica. Aunque los indígenas tienen la posibilidad de pagar por el servicio para obtener energía eléctrica, la mayoría no puede afrontarlo.

El proyecto LTWP también cuenta con una organización que forma parte de su iniciativa de responsabilidad social corporativa: Winds of Change Foundation (WoC). Según sus propias afirmaciones, busca mejorar la vida de las comunidades locales y financia proyectos relativos a la salud, la educación y la infraestructura hídrica y vial. La WoC recibe valoraciones mixtas y algunos creen que sus actividades le sirven más al proyecto LTWP que a las comunidades locales. Por ejemplo, la construcción de un camino y de la estación de policía en Loiyangalani no reflejan las prioridades de la comunidad.

Nongala, mujer Turkana del pueblo de Sarima. Foto: Danwatch.

Ni reconocimiento ni consulta ni compensación

Los responsables del Proyecto de Energía Eólica no reconocen que los grupos de pastores afectados sean pueblos indígenas. En efecto, las políticas y los estándares de protección de los pueblos indígenas, como el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) no han sido invocados. El consorcio sí reconoció al pueblo El Molo como indígena, pero sostiene que vive demasiado lejos del proyecto como para verse afectado. Por lo tanto, concluyeron que ninguna comunidad indígena sufriría el impacto y que el Marco de Políticas de Pueblos Indígenas no necesita ser aplicado. La decisión fue tomada a pesar de que la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha reconocido a esos cuatro grupos como indígenas.

Por otro lado, el Proyecto de Energía Eólica no realizó la Consulta Previa Libre e Informada a las comunidades afectadas sobre la distribución de los 150.000 acres de tierra de la compañía ni fueron lo suficientemente compensadas. Esto generó frustraciones entre los afectados, quienes posteriormente iniciaron una demanda judicial.

“Los responsables del Proyecto concluyeron que ninguna comunidad indígena sufriría el impacto y que el Marco de Políticas de Pueblos Indígenas no necesita ser aplicado.”

En 2015, los miembros del gobierno del Condado de Marsabit iniciaron una demanda por el arrendamiento de los 150.000 acres de tierra ocurrido en 2009. Al principio, se trataba de una titularidad comunal de las tierras bajo la figura de un fideicomiso, en manos del Consejo del Condado local. Esta institución aprobó, en ese entonces, el arrendamiento. La parte demandante advierte que la aprobación no llevó a cabo la consulta pertinente ni la compensación adecuada. Sostienen que el arrendamiento no cumple con la Ley de Fideicomisos Territoriales, vigente en 2009, ni con la Ley de Territorios Comunitarios que la reemplazó en 2016.

Mientras que el antiguo Consejo del Condado de Marsabit operaba en contra de los intereses de las comunidades locales, el actual gobierno apoya completamente el reclamo y sus abogados trabajan a la par del pueblo. A través de la presentación judicial, la comunidad quiere lograr que se establezca que las tierras fueron otorgadas erróneamente, que se devuelvan los 110.000 acres de tierra que no están siendo usados en el proyecto y, finalmente, que se otorgue una compensación por los 40.000 acres de tierra que se utilizan en el proyecto.

Si bien la compañía admite que no obtuvo las tierras de la forma apropiada, es decir, a través de una Consulta Previa, sigue sosteniendo que siguió el debido proceso de adquisición. Cabe destacar que a pesar de que la demanda de las comunidades ha tenido varios desafíos, como testigos claves que no se presentaron y los altos costos del proceso, el caso sigue en curso.

La carretera a Marsabit rehabilitada por el proyecto de energía eólica del lago Turkana. Foto: Danwatch.

El impacto de los parques eólicos

En 2009, se realizó una primera Evaluación sobre el Impacto Ambiental y Social del proyecto de Energía Eólica del Lago Turkana. Una nueva versión fue publicada en 2011 por el Banco de Desarrollo Africano. La conclusión era que los beneficios sociales del proyecto superarían los esperados, mientras que el impacto social y ambiental sería limitado. Si bien el LTWP había hecho hincapié en cómo el parque eólico favorecería el desarrollo de la región, nunca aclaró quiénes serían los beneficiarios.

En cuanto a las fuentes de empleo, muchos de los trabajos durante la fase de construcción eran de corto plazo y no eran calificados. Una vez finalizada la construcción, uno de los pocos trabajos disponibles para los pastores locales era el puesto de guardia de seguridad. La mayoría de los puestos calificados, como es el caso de los ingenieros, fueron ocupados por forasteros.

Mientras tanto uno de los mayores impactos del proyecto fue el desplazamiento forzado del pueblo local de Sarima para construir el camino hacia el parque eólico. En 2015, los activistas locales formaron el Foro de Tierras de los Pueblos Indígenas de Sarima, un grupo que lucha contra la adquisición de tierras y el impacto del proyecto. Según el LTWP, esperaban que el pueblo se viera afectado solo temporalmente y sostienen que intentaron recrearlo lo más parecido al original posible, pero con algunos cambios, como mejores instalaciones de agua y saneamiento.

“Al mismo tiempo que el pueblo arrendaba chozas (manyattas) a los trabajadores forasteros, aumentaban las adicciones, la prostitución y los conflictos debido a la escasez de recursos.”

No obstante, el pueblo creció de manera significativa luego del desplazamiento: pasaron de ser un pequeño asentamiento de alrededor de 150 habitantes turkanos en 2005 a ser 1.500 personas durante la fase de construcción, ya que se trasladaron de varias partes de Kenia en busca de trabajo. En esta etapa, al mismo tiempo que el pueblo arrendaba chozas (manyattas) a los trabajadores forasteros, aumentaban las adicciones, la prostitución y los conflictos debido a la escasez de recursos.

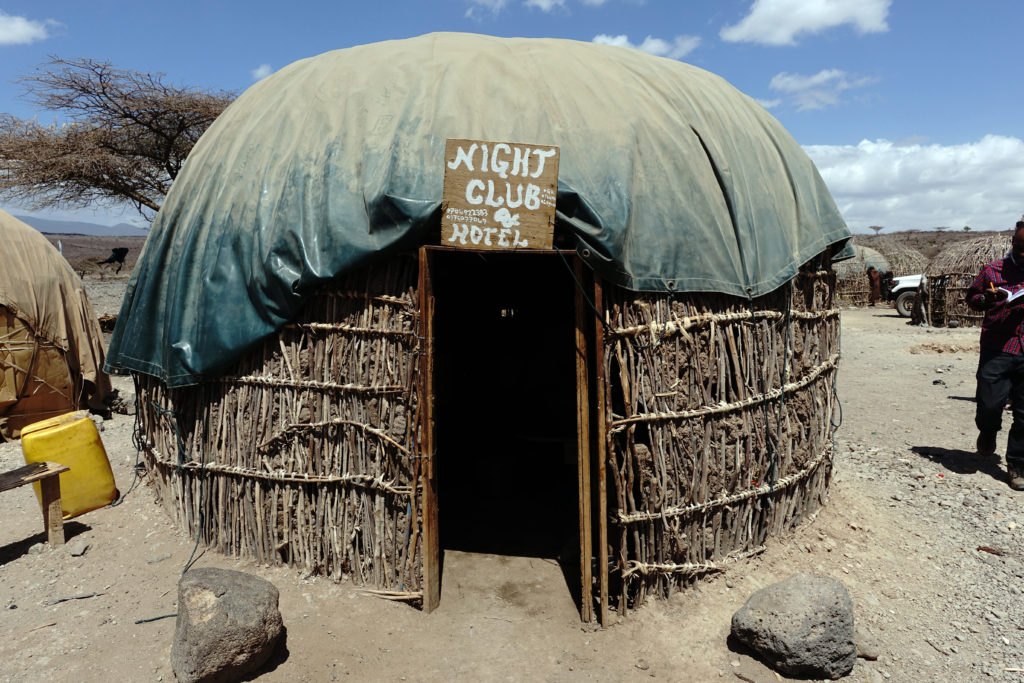

Otro problema han sido los desechos que los recién llegados trajeron a Sarima. En 2016, el centro de periodismo de investigación danés Danwatch informó el impacto social del LTWP y señaló que el abuso de sustancias y la prostitución eran algunas de sus consecuencias más negativas. Más de 30 chozas en el pueblo de Sarima se convirtieron en clubes nocturnos, bares y hoteles, mientras aumentó la tasa de violencia de género.

“Si bien los conflictos interétnicos y el robo de ganado violento han existido durante mucho tiempo, el concepto de “esta tierra es nuestra” fue introducido por el proyecto LTWP.”

Por otra parte, entre abril y mayo de 2015, estallaron conflictos y situaciones de violencia. Primero, un ataque al campamento de los Rendille provocó la muerte de tres niños. Luego, hubo un ataque al pueblo Sarima: tres habitantes Turkana murieron y varios resultaron heridos. Como respuesta, los Turkana asesinaron a diez miembros de los Rendille, incluidos mujeres y niños, y tomaron 4.000 cabezas de ganado. No es claro si esto fue el resultado de la llegada del proyecto LTWP o si se trata de la continuación de conflictos étnicos ya existentes.

Existen indicadores que demuestran que estos hechos están relacionados a quiénes tienen el acceso y el control de los beneficios del parque eólico, así como la titularidad y el control de las tierras. Si bien los conflictos interétnicos y el robo de ganado violento han existido durante mucho tiempo, el concepto de “esta tierra es nuestra” fue introducido por el proyecto LTWP ya que las comunidades vieron que solo podían reclamar beneficios si se apoderaban del territorio. Como resultado, actualmente existe menos uso y acceso negociado a las tierras que antes.

“Nigth Club Hotel”. Las chozas del pueblo de Sarima se convirtieron en clubes nocturnos, bares y hoteles, mientras aumentó la tasa de violencia de género. Fuente: Danwatch.

La necesidad de mejorar las prácticas

No hay dudas de que la transición a la energía verde y renovable es de vital importancia para el futuro del planeta, y que proyectos como LTWP contribuyen a dicha transición. No obstante, es importante que los derechos de los pueblos indígenas sean totalmente reconocidos y protegidos cuando las energías renovables se desarrollen en sus tierras. En este sentido, la realización del Consentimiento, Previo Libre e Informado a los pueblos indígenas es fundamental.

Como fue demostrado por varios estudios, el proyecto LTWP no fue llevado a cabo de manera adecuada. Esto demuestra la necesidad de tomar conciencia del posible impacto negativo de los emprendimientos de energía renovable sobre las comunidades locales con el objetivo de evitar el reasentamiento cuando sea posible y de aplicar el CLPI.

Las compañías de energía renovable, los inversores y las autoridades involucradas deben mejorar sus prácticas y asegurarse que sus operaciones respeten los derechos de los pueblos indígenas en concordancia con el derecho internacional.

Marianne Wiben Jensen es asesora sobre derechos territoriales en África del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).

Este artículo está basado en el informe de IWGIA The impact of renewable energy projects on indigenous communities in Kenya: The cases of Lake Turkana Wind Power project and geothermal power plants de Ilse Renkens, publicado en diciembre de 2019. Volver