El 10 de marzo de 2021 se creó la reserva indígena Yavarí Tapiche a favor de pueblos en aislamiento de la Amazonía norte del Perú, en la frontera con Brasil. Fue establecida después de 18 años de haber sido solicitada por organizaciones indígenas del departamento de Loreto y del ámbito nacional. La creación de la reserva afrontó una serie de obstáculos motivados por intereses económicos. Estos causaron la dilación del proceso con efectos negativos para los pueblos indígenas, cuya integridad y derechos territoriales se busca garantizar.

El 10 de marzo de 2021 se creó la reserva indígena Yavarí Tapiche a favor de pueblos en aislamiento de la Amazonía norte del Perú, en la frontera con Brasil. Fue establecida después de 18 años de haber sido solicitada por organizaciones indígenas del departamento de Loreto y del ámbito nacional. La creación de la reserva afrontó una serie de obstáculos motivados por intereses económicos. Estos causaron la dilación del proceso con efectos negativos para los pueblos indígenas, cuya integridad y derechos territoriales se busca garantizar.

En la legislación nacional, la categoría “reserva indígena” está establecida para un área delimitada por el Estado a favor de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. La reserva indígena Yavarí Tapiche se extiende entre las cabeceras de los dos ríos que le dan su nombre, afluentes de los ríos Amazonas y Ucayali. Este territorio está habitado por pueblos en aislamiento que estarían vinculados al conjunto Mayoruna y los Pano Medianeros (Isconahua, Kapanawa, Marubo, entre otros). Además, alberga pueblos cuya pertenencia étnica no ha podido ser identificada. Los Matsés y Kapanawa de las comunidades circundantes son testigos de su presencia durante sus viajes de caza, bosque adentro.

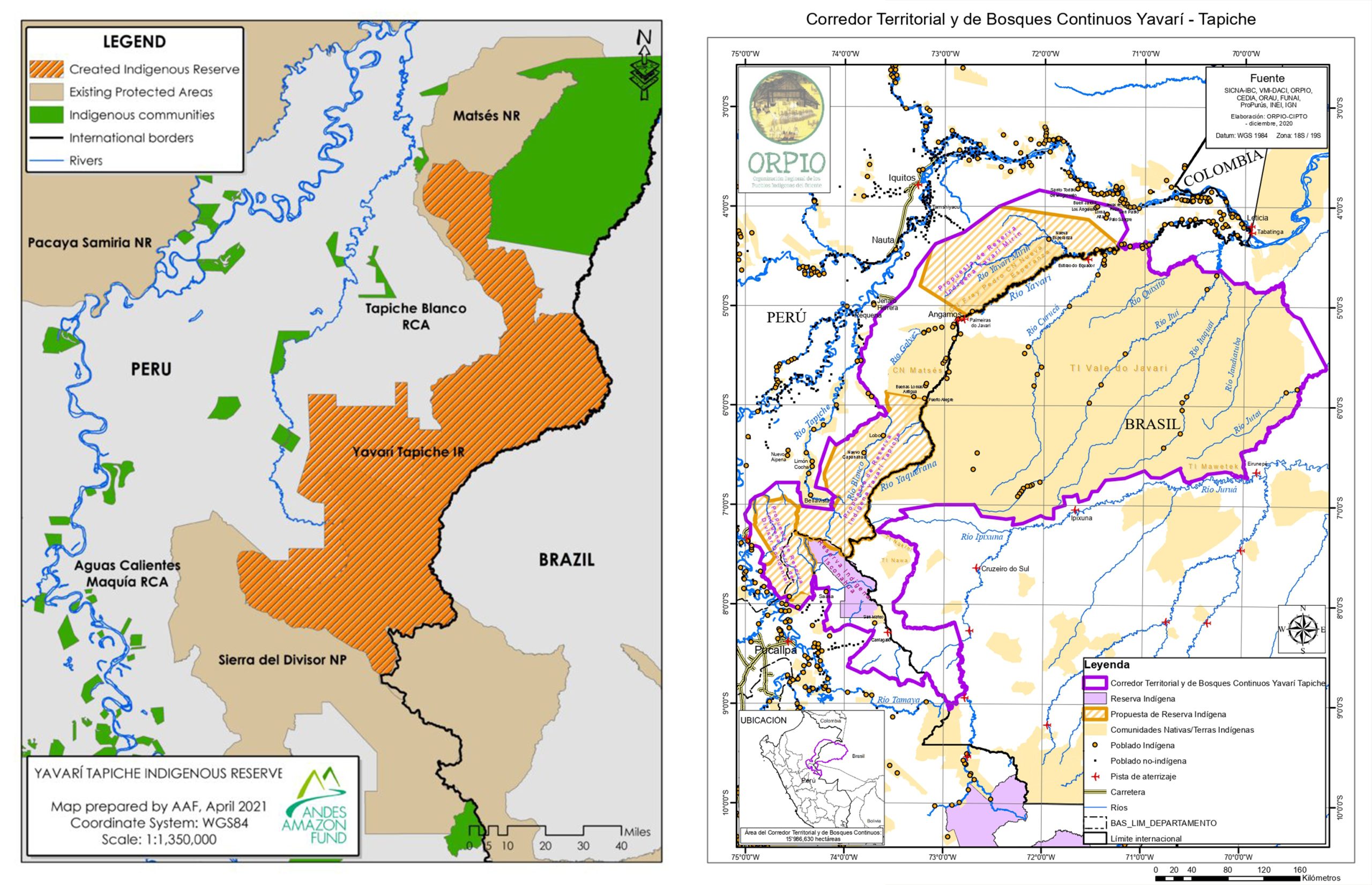

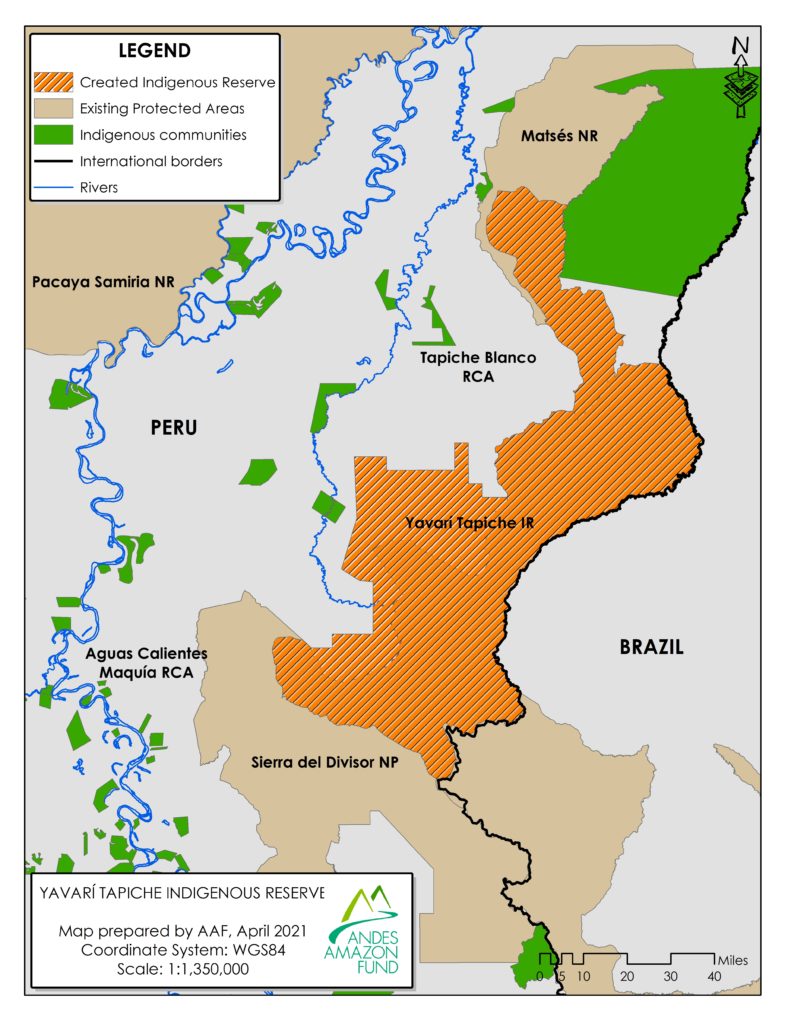

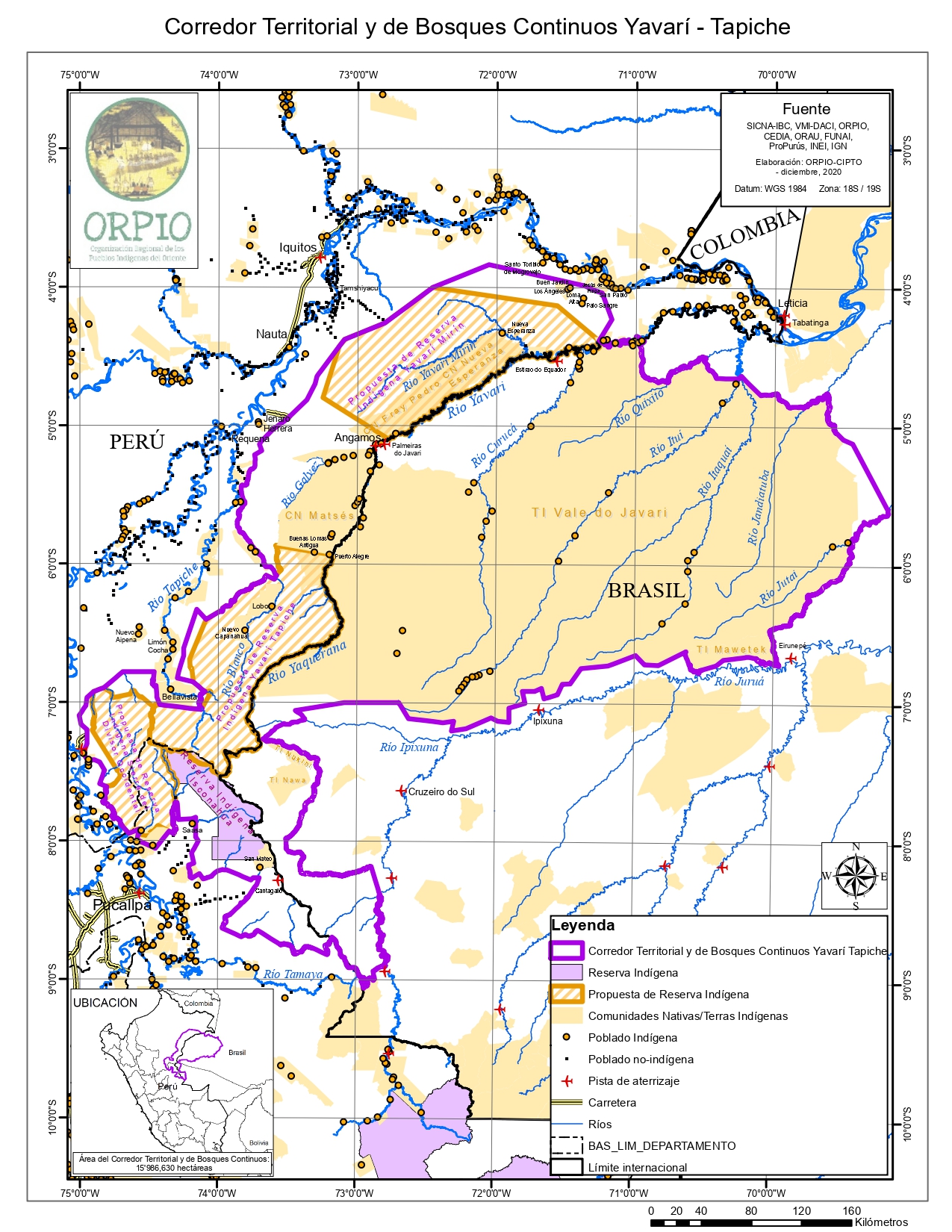

Con una superficie de 1.095.877 hectáreas, la reserva es el territorio delimitado oficialmente a favor de pueblos en aislamiento más grande del Perú. Más aún, la reserva indígena forma parte de un territorio mucho mayor que trasciende tanto el límite departamental con Ucayali como el límite internacional con Brasil. Este gran bloque conformado por territorios indígenas continuos es denominado por la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) como “Corredor Territorial Yavarí Tapiche” y alberga una de las mayores concentraciones de pueblos aislados del mundo.

Mapa de la reserva y del corredor (Andes Amazon Fund) y mapa del Corredor Territorial Yavarí Tapiche (ORPIO).

Mapa de la reserva y del corredor. Fuente: Andes Amazon Fund.

Mapa de Corredor Territorial Yavarí Tapiche. Fuente: ORPIO.

Solidaridad indígena

En diciembre de 2002, durante el XIX Congreso Nacional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) se creó el Programa Nacional de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial. A través del programa, se buscaba visibilizar los problemas que enfrentaban estos pueblos y exigir al Estado su protección.

A principios del 2003, el análisis y las discusiones de los representantes indígenas para estructurar el programa contribuyeron a profundizar el conocimiento sobre la realidad de estos pueblos y se registró información sobre su existencia en la selva norte. A la vez, los líderes y lideresas de las organizaciones indígenas de Loreto y Bajo Ucayali solicitaron a AIDESEP gestionar ante el Estado el reconocimiento de los territorios de estos pueblos. Con el apoyo del Centro de Información y Planificación Territorial de la organización nacional, se iniciaron los estudios técnicos para demostrar su existencia e identificar sus territorios en cuatro ámbitos: Yavarí-Tapiche, Napo-Tigre, Yavarí-Mirim y Sierra del Divisor Occidental.

“A través del Programa Nacional de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, se buscaba visibilizar los problemas que enfrentaban estos pueblos y exigir al Estado su protección.”

“Se buscaba visibilizar los problemas que enfrentaban estos pueblos y exigir al Estado su protección.”

Del mismo modo que con las cinco reservas territoriales para pueblos en aislamiento y contacto inicial que habían sido creadas hasta ese momento en la Amazonía sur del Perú, las gestiones para la creación de las nuevas reservas se enmarcaron en la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva (Ley 22175) y el Convenio 169 de la OIT. El sector estatal responsable de atender esta gestión era el Ministerio de Agricultura.

En febrero de 2003, la regional de AIDESEP en Loreto (ORAI) inició las gestiones ante la Dirección Regional Agraria (DRA) para el establecimiento de la reserva territorial Yavarí Tapiche y de Napo-Tigre. A la vez, solicitó redimensionar los bosques de producción forestal permanente, BPP, que habían sido creados dos años antes sobre estos territorios indígenas, los de otros pueblos en aislamiento y comunidades nativas, sin que las organizaciones indígenas hubieran sido consultadas.

Los matsés son testigos de la presencia de indígenas aislados en el territorio de la Reserva Yavarí Tapiche. Foto: Comunidad Matsés.

Los matsés son testigos de la presencia de aislados en el territorio de la reserva. Foto: Comunidad Matsés.

Derechos indígenas y prioridad gubernamental

Mientras las autoridades de la DRA guardaban silencio ante el pedido de información de las organizaciones indígenas sobre el estado de las gestiones para la creación de la reserva territorial, la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) respondía que el área solicitada como reserva se superponía a los bosques de producción forestal permanente recientemente creados. Entre noviembre de 2003 y enero de 2004, ORAI y AIDESEP sostuvieron una serie de reuniones con las autoridades regionales de Loreto para gestionar la exclusión de los BPP y de las unidades de aprovechamiento forestal, creándose inclusive una comisión multisectorial con ese fin. Se identificaron las superposiciones y los representantes del Estado se comprometieron a redimensionar las áreas a favor de los territorios indígenas.

Sin embargo, poco después otorgaron concesiones forestales en dichas áreas, consumando la afectación de los territorios habitados por los pueblos en aislamiento y decenas de comunidades nativas. Hoy, continúa el reclamo de redimensionamiento y reubicación de las concesiones forestales superpuestas.

En 2007, el gobierno otorgó, de manera unilateral y sin respetar el derecho a la consulta previa, derechos de exploración y explotación de hidrocarburos a la empresa canadiense Pacific Stratus en el lote 135, que se superponía a más del 80% del área de la reserva solicitada. Entre 2012 y 2013, la empresa realizó trabajos de exploración en el área, abrió líneas sísmicas y helipuertos, e instaló campamentos. Los grandes riesgos que la actividad hidrocarburífera implicaba para la vida de los pueblos en aislamiento, así como para los bosques y ríos, motivó protestas de las organizaciones indígenas y del pueblo Matsés. Años más tarde, se confirmó que durante los trabajos exploratorios se produjeron una serie de sucesos entre trabajadores de la empresa y la población en aislamiento de la zona.

El pueblo Matsés también reclamó por la actividad hidrocarburífera en el lote 135 superpuesto al área de la reserva. Foto: Comunidad Matsés.

Los matsés reclamaron por la actividad hidrocarburífera en el lote 135 superpuesto a la reserva. Foto: Comunidad Matsés.

La ley PIACI: los excesivos requisitos del Estado

En 2006, se promulgó la “Ley para la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial” (Ley 28736), que fue reglamentada al año siguiente. La norma definió el procedimiento para la categorización de las reservas, que se caracterizó por exigir estudios técnicos repetitivos que demandaban un financiamiento considerable. De acuerdo a funcionarios de aquel entonces, la ley había sido creada para que las reservas no se pudieran crear.

Cabe señalar que la institucionalidad para pueblos indígenas en Perú siempre fue la más relegada, inestable y carente de recursos financieros de todo el aparato estatal. Con el objetivo de conducir el proceso de categorización se creó una comisión multisectorial integrada por representantes de gobiernos regionales, provinciales, sectores del estado, universidades y solo dos organizaciones indígenas. Si bien la comisión se conformó en marzo de 2009, no volvió a reunirse durante ese periodo gubernamental que se caracterizó por la actitud ofensiva del propio presidente de la república Alan García hacia los pueblos indígenas (2006-2011). En 2010, ante la denuncia internacional por la Masacre de Bagua, se creó el Ministerio de Cultura que a través de su Viceministerio de Interculturalidad asumió la función de ente rector de la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial.

“De acuerdo a funcionarios de aquel entonces, la ley había sido creada para que las reservas no se pudieran crear, dados los requisitos exigidos y el financiamiento que demandaba.”

“De acuerdo a funcionarios, la ley había sido creada para que las reservas no se pudieran crear.”

En el 2012, la Comisión Multisectorial fue activada. La oficina técnica para la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano realizó los estudios de verificación de las cinco reservas indígenas solicitadas y recomendó iniciar su proceso de categorización. Como resultado, el Viceministerio de Interculturalidad dio calificación favorable a todas las solicitudes y se retomó el proceso.

A finales del 2015, se categorizó el Parque Nacional Sierra del Divisor, creado por una resolución del Ministerio de Agricultura en 2006, sobre las áreas de las reservas indígenas en trámite Yavarí Tapiche y Sierra del Divisor Occidental y la reserva indígena Isconahua. La norma de creación del parque omitió cualquier referencia a la existencia de las dos reservas indígenas en trámite. Tampoco estableció zonas de protección, sino zonas donde podía haber intervención y transformación de ecosistemas. De este modo, se permitía la presencia externa y la alteración de las fuentes de subsistencia de los aislados. Ante el peligro para la vida y la salud de los pueblos en aislamiento, se presentó una acción de amparo. En 2019, la Corte Superior de Justicia de Loreto emitió sentencia a favor de ORPIO, la cual fue apelada por el Estado.

ORPIO es una de las organizaciones que trabaja para la creación de reservas para garantizar la integridad y los derechos de los pueblos en aislamiento.

ORPIO es una de las organizaciones que trabaja para garantizar la creación de las reservas y los derechos de los aislados

La lentitud del proceso de creación de reservas y la celeridad de su fragmentación

En 2015, el Ministerio de Cultura encargó a la organización CEDIA la ejecución de los estudios previos de reconocimiento de los pueblos en aislamiento de la reserva. Si bien la legislación establecía plazos para cada etapa del proceso, estos fueron sobrepasados debido al desconocimiento de los funcionarios sobre los pueblos indígenas en aislamiento y a las nuevas exigencias que el Ministerio de Cultura continuó imponiendo. Probablemente, la categorización de reservas indígenas para pueblos en aislamiento, considerados los más vulnerables del planeta, sea el proceso más exigente, prolongado y oneroso de Perú.

Mientras el proceso de categorización se dilataba, el área de la reserva Yavarí Tapiche continuaba siendo fragmentada, depredada y se incrementaba la información sobre encuentros entre madereros e indígenas en aislamiento o el hallazgo de rastros. En 2016, frente a la lentitud, AIDESEP presentó una acción constitucional contra el Ministerio de Cultura exigiendo que los plazos sean respetados. La demanda obtuvo sentencia favorable en primera instancia, sin embargo, el ministerio apeló la sentencia.

Entre 2016 y 2017, el Gobierno Regional y la Gerencia Forestal de Loreto volvieron a otorgar concesiones forestales dentro del área de la reserva Yavarí Tapiche en trámite aun cuando la legislación forestal vigente desde el 2015 lo prohibía. Ante los reclamos, sus representantes respondieron que el hecho de que la reserva indígena no apareciera en los mapas oficiales no les permitió saber de ella. Sin embargo, el gobierno regional y el sector forestal participaban en la Comisión Multisectorial y, por lo tanto, sabían. Finalmente, el 18 de marzo de 2018 se emitió el decreto supremo a través del cual se reconoció a los pueblos indígenas en aislamiento de la reserva Yavarí Tapiche.

En los últimos años, se ha incrementado la presencia de madereros ilegales en el territorio de la reserva. Foto: ORPIO.

En los últimos años, se ha incrementado la presencia de madereros ilegales. Foto: ORPIO.

La presión desde el ámbito internacional

En el 2018, como resultado de varias reuniones entre el Estado y las organizaciones indígenas amazónicas, se aprobó el plan de trabajo para la segunda etapa de implementación de la Declaración Conjunta de Intención: un acuerdo de cooperación entre Perú, Alemania y Noruega para lograr la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en Perú. El acuerdo consiste en un esquema de incentivos financieros a partir del cumplimiento de metas relacionadas a la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático y otros instrumentos de planificación del país.

Las organizaciones indígenas consideraron este acuerdo como una oportunidad importante para avanzar con la creación de las reservas, dado que entre las razones de la prolongada demora alegadas por el Ministerio de Cultura se encontraba la falta de financiamiento. De esa manera, en el plan de trabajo se incorporó la categorización de las cinco reservas indígenas en trámite y una serie de acciones para su protección. Desde entonces, el Ministerio del Ambiente tiene la responsabilidad de informar a los gobiernos noruego y alemán sobre los avances en lo que respecta a los pueblos en aislamiento y contacto inicial.

En febrero de 2021, ORPIO e IDL presentaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la excesiva demora en la creación de las reservas. Paralelamente, ORPIO y Survival realizaron una campaña de denuncia: se enviaron 7.000 cartas de personas y organizaciones de todo el mundo al Ministro de Cultura y a la Viceministra de Interculturalidad en reclamo por las reservas indígenas.

Los matsés estarían emparentados con los pueblos indígenas en aislamiento. Foto: James Vybiral/Survival

Los matsés estarían emparentados con los pueblos indígenas en aislamiento. Foto: James Vybiral/Survival

La creación de la reserva indígena Yavarí Tapiche y las responsabilidades pendientes del Estado

Entre 2018 y 2020 se realizaron los Estudios Adicionales de Categorización de la reserva indígena Yavarí Tapiche. Finalmente, el 10 de abril de 2021 se emitió el decreto supremo que la creó. Esta es la primera de las cinco reservas indígenas en trámite desde hace 20 años en ser establecida. El interés económico del Estado en los recursos naturales de la región explica tanto las exigencias de la legislación para crear las reservas indígenas, como el debilitamiento de los derechos territoriales de estos pueblos: desde la intangibilidad relativa para permitir la realización de actividades llamadas de “interés público”, hasta la transitoriedad de las reservas que plantea la posibilidad de que parte de sus territorios sean revertidos al Estado cuando lo considere.

El principal efecto de las dificultades impuestas ha sido la fragmentación a través de la superposición de categorías legales, cuyos objetivos son incompatibles con la protección de los pueblos en aislamiento, como los bosques de producción forestal permanente y los lotes hidrocarburíferos. La presencia externa y las actividades extractivas vienen provocando encuentros entre los extractores y la población indígena en aislamiento, reducción territorial, limitaciones para las prácticas de subsistencia, desplazamientos, riesgo de conflictos y contagio de enfermedades en pueblos sin adecuadas defensas inmunológicas para hacerles frente.

Las dificultades impuestas por la legislación para crear las reservas indígenas y proteger a los pueblos en aislamiento han significado también permanentes esfuerzos de las organizaciones indígenas y sus aliados. Es indudable que si la sociedad civil y las organizaciones indígenas no hubieran tomado la iniciativa, no se habrían establecido las reservas ni existirían mecanismos de protección pues, como se ha visto, esta no solo no es una prioridad para el Estado, sino que es un obstáculo para sus intereses y planes.

“Si la sociedad civil y las organizaciones indígenas no hubieran tomado la iniciativa, no se habrían establecido las reservas.”

“Si la sociedad civil no hubiera tomado la iniciativa, no se habrían establecido las reservas.”

Para avanzar hacia la protección de la reserva Yavarí Tapiche es necesario que la sociedad civil se mantenga vigilante del cumplimiento de las obligaciones y los acuerdos adoptados por la Comisión Multisectorial: reubicar las 11 concesiones forestales superpuestas a la reserva y anular las cuatro que fueron otorgadas vulnerando la legislación forestal. Paralelamente, el Parque Nacional Sierra del Divisor y la Reserva Nacional Matsés deberían reconocer la existencia de pueblos en aislamiento y garantizar sus derechos fundamentales y su protección.

La legislación da un plazo de 60 días para elaborar un plan de protección de la reserva, que debería ser formulado con la participación protagónica de los pueblos indígenas que comparten territorios con los pueblos en aislamiento de la reserva, sus organizaciones, las autoridades y poblaciones locales. Tratándose de un territorio indígena que trasciende el límite con Brasil, las estrategias de protección deberían tener un enfoque transfronterizo.

Beatriz Huertas Castillo es una antropóloga peruana, especializada en pueblos en aislamiento y contacto inicial. Como parte del equipo técnico de Fenamad, estuvo a cargo de los estudios antropológicos para la creación de la Reserva Territorial de Madre de Dios. Actualmente, es asesora en políticas de protección de pueblos en aislamiento y contacto inicial en Rainforest Foundation Norway.