El 19 de noviembre de 2019, la ciudad boliviana de El Alto volvió a ser víctima del terror del Estado. La represión del ejército y la policía bajo el mando de Jeanine Añez arrojó 10 muertos y 78 heridos. La comunicadora Quya Reyna realiza un paralelismo con la Guerra del Gas que en 2003 marcó su niñez y cuestiona las construcciones racistas que se utilizaron para justificar las masacres. Es necesario que los alteños recuperen el miedo: el derecho a sentir miedo permitirá que la sociedad blancoide entienda que los indios y los aymaras también son seres humanos.

El 19 de noviembre de 2019, la ciudad boliviana de El Alto volvió a ser víctima del terror del Estado. La represión del ejército y la policía bajo el mando de Jeanine Añez arrojó 10 muertos y 78 heridos. La comunicadora Quya Reyna realiza un paralelismo con la Guerra del Gas que en 2003 marcó su niñez y cuestiona las construcciones racistas que se utilizaron para justificar las masacres. Es necesario que los alteños recuperen el miedo: el derecho a sentir miedo permitirá que la sociedad blancoide entienda que los indios y los aymaras también son seres humanos.

Los que habitan en un montón de hormigueros de bambú

no tienen derecho a sentir emociones como el miedo.

Tales sentimientos y preocupaciones son privilegios de

los ricos que viven en paz en sus moradas.

Noam Chomsky

Los que habitan en un montón de hormigueros de bambú no tienen derecho a sentir emociones como el miedo. Tales sentimientos y preocupaciones son privilegios de los ricos que viven en paz en sus moradas.

Noam Chomsky

Durante la llamada Guerra del Gas de 2003, las muertes que se produjeron en la lucha por contrarrestar las políticas económicas del neoliberalismo e impedir las ventas de gas a Estados Unidos sirvieron para generar cambios relevantes en la estructura social, pero no en las representaciones sociales de los hombres y mujeres bolivianas.

La ciudad de El Alto siempre tuvo un rol político: históricamente ha sido y es el escenario de reivindicación política más potente a nivel nacional. Esta responsabilidad tiene origen en el racismo, la precariedad y la pobreza, y ha sido romantizada a través del discurso de revolución y del eufemismo de llamar a los asesinados como mártires o héroes. La gente con necesidades es siempre la que marcha, la que protesta y la que reclama.

Como guardianes que debemos cuidar la casa, los alteños tenemos el rol histórico de resistir y levantarnos contra la derecha cómplice de las narrativas legadas por los blancos del país. Aunque algunos ya estamos cansados de hacerlo, ¿cómo es que nos enfrentamos a un arma sabiendo que podríamos morir? ¿Lo vale? Bajo las miradas racistas del bloque revolucionario y del bloque fascista, no importa si los alteños y aymaras ponemos los muertos.

La Guerra del Gas de 2003 puso fin al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y a casi 20 años de neoliberalismo. Foto: APG

La Guerra del Gas de 2003 puso fin al gobierno de Sánchez de Lozada y a casi 20 años de neoliberalismo. Foto: APG

“¡Esos policías malditos son!”

El 5 de marzo de 2020, el día previo al aniversario de El Alto y meses después de las Masacres en Senkata y Sacaba ocurridas tras la renuncia de Evo Morales, se realizó una sesión con asambleístas de derecha en la zona 25 de Julio de Senkata. Varias familias se indignaron por la hipocresía y la sinvergüenzura de políticos, funcionarios y representantes del bloque político que fomenta los discursos racistas. Debido a las intensas protestas de vecinos, vecinas y familiares de víctimas, la policía gasificó a los manifestantes que estaban cerca de un colegio.

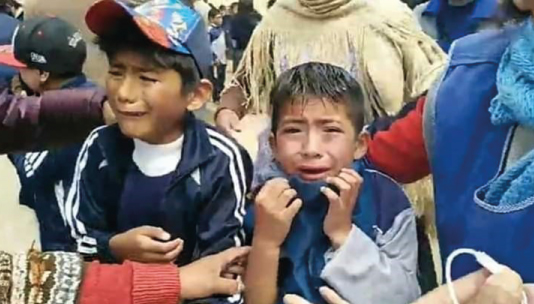

Vi el acontecimiento por las redes sociales. No olvidaré el rostro de un pequeño que se encontraba en el baño, con la nariz sangrando y con lágrimas derramadas. Uno de los niños junto a él gritaba a la cámara que lo estaba filmando: “¡Esos policías malditos son! ¡Malditos policías! ¡Policías, ¿por qué están haciendo eso?!”.

En ese grito del niño en Senkata vi la rabia que contuvimos muchos alteños desde pequeños, en una época en la que matar indios era casi un deporte para las élites.

En ese grito del niño en Senkata vi la rabia que contuvimos muchos alteños desde pequeños, cuando matar indios era casi un deporte para las élites.

Y es que la historia se repite. Los niños que presenciaron las masacres del Octubre Negro de 2003 son los mismos familiares de los muertos, heridos y torturados de 2019. Durante la Guerra del Gas, los niños no pudieron jugar esos días porque debieron esconderse de las balas y ocultarse bajo las sábanas; los niños alteños escuchaban el ruido de los helicópteros volar sobre sus casas, como si fueran delincuentes; esas wawas vieron cuerpos en las calles y vieron a través de la pantalla de la televisión cómo los militares asesinaban.

Casi 20 años más tarde esos niños ahora somos jóvenes. Somos los niños de 2003 los que volvemos a llorar en nuestra cama mientras oímos, una vez más, los disparos. Maldecimos a la policía y maldecimos a los militares, del mismo modo que maldecimos al presidente de aquella época, Gonzalo Sánchez de Lozada, por reprimir a nuestra gente. Llorábamos con las tías que lloraban a sus muertos. Llorábamos y teníamos miedo.

En ese grito del niño de Senkata vi la rabia que contuvimos muchos alteños desde pequeños, en una época en la que matar indios era casi un deporte para las élites. Vi una rabia y un miedo que son totalmente legítimos para mí. Sin embargo, no son legítimos para quienes se burlaron en las redes sociales a través de comentarios racistas y llenos de prejuicios: “Culpen a sus padres por ser maleantes”.

Niños gasificados en la zona 25 de julio de Senkata. Foto: Infodiez

Niños gasificados en la zona 25 de julio de Senkata. Foto: Infodiez

Los niños de Senkata frente al dolor

Los niños de 2003 crecimos con la esperanza de un cambio. Crecimos arraigados a una fuerza que interpelaba la estructura del poder opresor y con la consciencia de que las muertes de la Guerra del Gas habían sido injustas. Creímos que una gran mayoría también lo consideraba así, pero hoy nos damos cuenta de que la realidad es diferente.

Los huérfanos de la Masacre de Senkata crecerán con un profesor de Historia o de Ciencias Sociales que posiblemente llame “terrorista” a sus padres. Tal como engañaban las fake news que circularon en medios y redes sociales, estos maestros argumentarán que los muertos querían explotar la planta de gas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Senkata. Otros niños crecerán con la idea de que su padre era un “maleante” o un “ignorante”. Otros crecerán con un amigo, un vecino o un familiar que los llamarán “terroristas” por el simple hecho de haber nacido en Senkata.

Quizás la infancia más dura para los niños y niñas de Senkata será la de percibir la muerte como un devenir posible debido a su condición de aymaras, su procedencia o su color de piel.

La infancia más dura para los niños y niñas de Senkata será la de percibir la muerte como un devenir posible debido a su condición de aymaras, su procedencia o su color de piel.

Los niños y niñas de Senkata crecerán estigmatizados. Algunos se burlarán de ellos y les preguntarán si se bañaron o si valió la pena que su gente muriera por 50 pesos. ¿Cómo es que nos enfrentamos a un arma sabiendo que podríamos morir? El miedo es el instinto frente a la amenaza de dolor.

El Alto ha pasado por momentos de extremo sufrimiento y precariedad. Actualmente seguimos viviendo rodeados de pobreza y muerte, a las cuales se suma la humillación racista que no concibe a los indios como humanos que podemos sentir y pensar. Menos aún si son niños. Quizás la infancia más dura para los niños y niñas de Senkata será la de percibir la muerte como un devenir posible debido a su condición de aymaras, su procedencia o su color de piel.

La policía y el ejército reprimió a los manifestantes de Senkata bajo el argumento de que querían volar con dinamita la planta de gas de YPFB. Foto: Agencia Paco Urondo

Represión a los manifestantes de Senkata con el argumento de que querían volar la planta de gas de YPFB. Foto: Agencia Paco Urondo

El Alto y el miedo

Hay muchas formas de discriminar a las personas. Y muchas veces no se percibe que el tener o no tener miedo es una de ellas. Desde chicos, a las y los aymaras se nos enseña que no podemos tener miedo: los indios no deben temer. Es un discurso heredado de nuestros abuelos y abuelas que lucharon frente a la casta criolla o en la Revolución de 2003 y aprendieron a normalizar la muerte.

En Bolivia, el tener miedo a la muerte es un privilegio que le pertenece solamente a quienes son considerados seres humanos, de clase media acomodada, blancos y blancoides: la gente mejor posicionada en comparación a los indios e indias de El Alto y del área rural.

Volviendo a la pregunta de cómo es que nos enfrentamos a un arma sabiendo que podríamos morir: quizá esa anticipación al dolor, que se percibe y se desea evitar por simple supervivencia, ya no condiciona nuestro comportamiento. Por eso podríamos morir en la próxima represión militar, como perros y sin temor.

El miedo es algo que debemos recuperar para las nuevas generaciones, para los niños y niñas. Que sus miedos sean tan válidos como el de cualquier persona, como los de aquellos “ricos” o “k’aras”.

El miedo es algo que debemos recuperar para las nuevas generaciones. Que sus miedos sean tan válidos como el de cualquier persona.

Pero me niego a eso. El miedo es algo que debemos recuperar para las nuevas generaciones, para los niños y niñas. Que sus miedos sean tan válidos como el de cualquier persona, como los de aquellos ricos o k’aras que decían que los alteños bajábamos hacía La Paz para quemar sus casas. Ese miedo resultó más importante que el miedo de las y los alteños cuando protestamos contra la militarización de la ciudad. Justamente, esa militarización fue para resguardar las casas de quienes sí tenían permitido sentir miedo.

La lideresa minera Domitila Chungara decía que el miedo es el mayor enemigo de los sectores obreros. Sin embargo, creo que el miedo es un derecho que nos pertenece a los indios e indias. El miedo es un sentimiento que nos hace humanos y nos permitirá dejar de ser percibidos como mártires o héroes. Ese no es el rol que quiero para los niños y niñas de El Alto.

Mientras los ricos viven exigiendo paz a partir de nuestra muerte o represión, el miedo será un arma para hacerle entender a la sociedad que no queríamos hacer explotar una planta de gas, que la gente no se hacía disparar a propósito, que no entregamos nuestras vidas por 50 pesos, que la gente corría para que no le impactara una bala, que somos humanos, que tenemos miedo y que queremos vivir.

“Quya” Reyna Suñagua es nacida en El Alto, activista y miembro del Grupo Jichha, agrupación indianista-katarista.