Si bien el gobierno de Dina Boluarte ha promocionado un ejercicio exitoso del Perú en la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, no puede esconder el descontento social que se manifiesta en las calles. La inseguridad creciente, la falta de medidas efectivas para resolver los problemas estructurales del país y la ceguera ante las necesidades de la población se contradicen con la postura presidencial de “está todo bajo control”. En este marco, el caso de cuatro jóvenes indígenas condenados por protestar es un claro ejemplo de las injusticias que se viven en un país que intenta proyectar una imagen positiva.

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) es una plataforma que reúne a 21 economías de la región Asia-Pacífico, considerada la más dinámica del mundo. Fundado en 1989, APEC realiza reuniones anuales con el objetivo de promover el comercio, la inversión y el desarrollo sostenible. Este año, Perú fue anfitrión por tercera vez y organizó eventos en varias ciudades del país: Arequipa acogió las reuniones de ministros de Comercio y de la Mujer; Urubamba, en Cusco, fue sede de las reuniones de ministros de Turismo y de altos funcionarios de Finanzas; Pucallpa albergó las sesiones de las pequeñas y medianas empresas; Trujillo recibió la Semana de Seguridad Alimentaria; y en Lima culminó con la cumbre de líderes y jefes de Estado.

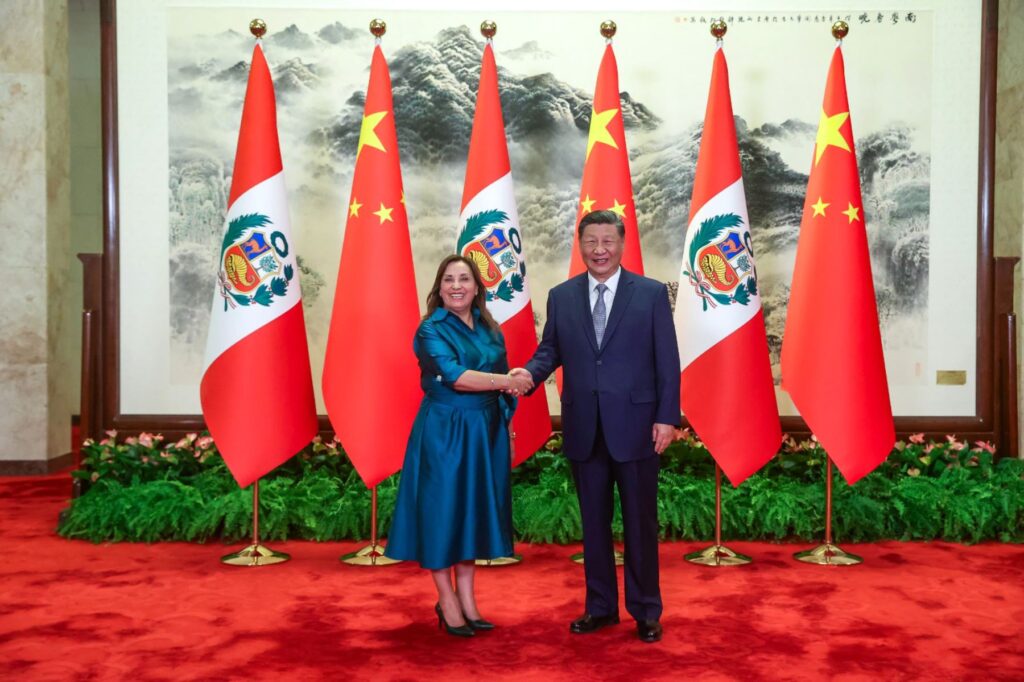

En el evento principal, los líderes de 21 países, junto con representantes de organismos internacionales, discutieron el crecimiento inclusivo, la transición a una economía formal y sostenible, y la digitalización como motor de desarrollo. Según el gobierno peruano, APEC representa una oportunidad clave para fortalecer los lazos con economías globales y posicionar al país en igualdad de condiciones con sus socios internacionales. Asimismo, logró acuerdos fitosanitarios que abren el mercado chino a productos peruanos como las castañas y frutas congeladas. Un reclamo del sector agroexportador.

Sin embargo, los logros destacados por el gobierno peruano no lograron disipar el difícil contexto político y social que vive el país. La presidenta, Dina Boluarte, enfrenta una fuerte desaprobación, agravada por una creciente crisis de inseguridad y polémicas decisiones gubernamentales. Una de las más controvertidas fue permitir el ingreso de tropas estadounidenses bajo el pretexto de colaborar en seguridad, lo que muchos analistas perciben como una amenaza a la soberanía nacional.

La desconexión de la presidenta

El gobierno de Dina Boluarte parece sordo ante las necesidades de los peruanos y cada vez más distante de su realidad. Si bien la presidenta insiste en que “la situación está bajo control”, las encuestas muestran una insatisfacción generalizada y la inseguridad es percibida por la ciudadanía como una amenaza constante. La reciente decisión de permitir el ingreso de tropas estadounidenses para “colaborar en temas de seguridad” ha encendido aún más los ánimos. A muchos les preocupa que esta medida afecte la soberanía nacional y no resuelva el problema de fondo: la decisión parece más destinada a complacer intereses externos que a proteger a sus ciudadanos y ciudadanas.

Esta decisión se suma a la orden gubernamental de “disparar en el paro” anunciado por los transportistas, lo cual refleja un enfoque represivo frente a los conflictos sociales. Además, la inseguridad ha impactado la vida diaria de los peruanos, obligando a cancelar conciertos, interrumpir vuelos y restringir actividades culturales. En este clima de tensión, la iniciativa APEC Ciudadano, que buscaba involucrar a la población en las discusiones globales del foro, parece haberse diluido. Aunque se planificaron actividades culturales, seminarios y ferias, no se concretaron plenamente debido a la inestabilidad política y social.

La desconexión de la presidenta quedó evidenciada durante una ceremonia con mujeres agrarias cuando afirmó: “Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito, nos la inventamos, así somos las mujeres”. Sin embargo, la realidad del Palacio de Gobierno contrasta drásticamente con su discurso: hasta octubre, se desembolsaron 1.394.841,49 soles para la alimentación de la sede presidencial, lo que equivale a un gasto promedio de 4.000 soles diarios. A ello se suma la contratación de servicios de una nutricionista exclusiva para el despacho presidencial, reflejando un evidente desbalance entre el discurso oficial y el uso de los recursos del Estado.

Un megapuerto chino en Perú

En el marco de la Semana de Líderes Económicos del Foro APEC y bajo el lema “De Chancay a Shanghái”, el Ministerio de Transportes y Comunicación peruano inauguró el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. Esta infraestructura está ubicada a 75 kilómetros de Lima y representó una megainversión a cargo de la empresa estatal china Cosco Shipping. Esta primera etapa cuenta con cuatro muelles con una longitud total de 1500 metros, y una profundidad de 18 metros, además de una capacidad para recibir a los buques más grandes del mundo con carga completa. La inversión requerida superó los 1400 millones de dólares.

La inauguración del Terminal Portuario oculta cuestiones cruciales que deben ser analizadas. Por un lado, la desigualdad estructural que persiste entre los mercados peruanos y los de otros países miembros de APEC implica barreras críticas en el acceso a mercados internacionales y dificultan una competencia equitativa en el comercio global al limitar la diversificación productiva y el valor agregado de sus exportaciones. Por otro lado, muchos productores peruanos, especialmente los pequeños y medianos, carecen de las herramientas y conexiones necesarias para beneficiarse plenamente de esta clase de infraestructuras.

Además, la construcción y operación de un proyecto de esta magnitud no está exenta de costos ambientales, como el impacto en los ecosistemas marinos, la alteración de hábitats costeros, la modificación de las corrientes oceánicas y la contaminación del mar debido a derrames y residuos industriales. Estas consecuencias, que suelen ser minimizadas, afectan directamente a las comunidades costeras y a la biodiversidad marina vital para la pesca y el sustento de muchas familias peruanas.

La persecución a los pueblos indígenas

Mientras el gobierno pretende mostrar una imagen positiva ante la comunidad internacional, la persecución a los Pueblos Originarios permanece latente. Un ejemplo claro de esta realidad es el caso de Richard Camala, Ferdinan Huacanqui, Redy Huaman y Joel Hivallanca, habitantes de la comunidad de Cuyo Grande en Pisaq, Cusco, quienes fueron injustamente detenidos en enero de 2023 por ejercer su derecho a la protesta contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. A través de un proceso apresurado y con un rigor desproporcionado, fueron sentenciados a siete años de prisión y a pagar una reparación civil exorbitante, lo que evidencia un trato punitivo que criminaliza el legítimo derecho a la disidencia.

Esta condena contrasta dolorosamente con la lentitud e impunidad que caracterizan los procesos judiciales en casos de corrupción, delitos graves e incluso homicidios. Mientras los líderes originarios son perseguidos y encarcelados con prontitud, aquellos que saquean el erario público o cometen crímenes atroces enfrentan años de dilaciones en el sistema judicial. Esta disparidad en la aplicación de justicia no solo refleja una discriminación estructural, sino que perpetúa la invisibilización y el desprecio hacia las comunidades indígenas, que solo son tomadas en cuenta cuando resultan rentables para el discurso oficial o el turismo.

La humillación y la marginación son heridas que se perpetúan en las familias de Cuyo Grande y en tantas otras comunidades. Los Pueblos Originarios, exhibidos como postales vivas para promover una identidad cultural en beneficio de unos pocos, son relegados y estigmatizados cuando exigen derechos o alzan su voz. Convertidos en “terroristas” o “ignorantes” por defender su dignidad, enfrentan una narrativa estatal que los valora solo cuando callan, pero los reprime cuando incomodan. Es momento de romper con este ciclo de injusticia: la protesta no es un crimen, y los Pueblos Originarios no deben ser tratados como meros símbolos decorativos de una identidad selectiva y excluyente.

Lo que no se puede ocultar

El Perú necesita liderazgo que priorice el diálogo y la acción preventiva en lugar de respuestas represivas y medidas cuestionables. En este contexto, el éxito del APEC 2024 como evento internacional no será suficiente para ocultar las carencias de un gobierno que parece sordo a las demandas de su población, especialmente a las de los Pueblos Originarios.

El país necesita políticas de prevención y justicia, no intervenciones extranjeras ni respuestas represivas que sólo profundizan el malestar ciudadano. Un gobierno que no escucha a su gente está condenado a perder su confianza y, con ella, su legitimidad que nunca la tuvo.

Finalmente, es crucial que el Perú se reconozca y valore a sí mismo desde una perspectiva horizontal, integrando todas sus diversidades culturales, como la cosmovisión andina y amazónica. Este reconocimiento debe ir acompañado de políticas públicas que reivindiquen los derechos legítimos de los Pueblos Originarios, respetando sus territorios, culturas, cosmovisiones y liderazgos. Sólo así será posible construir un desarrollo sostenible, inclusivo y accesible, que garantice igualdad de oportunidades para todos los peruanos y las peruanas.

Yaymy Mamani Ccallaccasi es traductora e intérprete quechua por el Ministerio de Cultura del Perú, Guía Oficial de Turismo y becaria del Programa de Periodismo Indígena y Ambiental (IWGIA/UPSA/ORE). Activista comprometida en la difusión cultural, defensa de los derechos de los Pueblos Originarios y protección del medio ambiente.

Helen Quiñones Loaiza es educadora intercultural bilingüe, traductora e intérprete de lengua originaria y becaria del Programa de Periodismo Indígena y Ambiental (IWGIA/UPSA/ORE). Además, es activista cultural, social y especialista en género.