La confluencia de las cuencas del Amazonas y el Orinoco desempeña un papel crucial en la regulación climática del planeta, la generación de oxígeno, la producción de lluvias y el almacenamiento de gases de efecto invernadero. Si no existiera, buena parte de Suramérica sería un desierto. Sin embargo, esta región esconde metales estratégicos, como el oro y el coltán, y se encuentra bajo amenaza por la minería legal e ilegal. En este contexto, los Pueblos Indígenas se consolidan como la primera línea de defensa de la Amazonía. Por ello, una de las estrategias fundamentales es aumentar la sinergia entre Áreas Naturales Protegidas y Territorios Indígenas para la conservación de la región.

Entre las muchas maravillas naturales de Suramérica sobresale la confluencia de las cuencas del Amazonas y el Orinoco, el primer y el tercer río más caudaloso del mundo. El Amazonas nace en las alturas de la cordillera de los Andes y atraviesa el subcontinente de oeste a este, hasta desembocar en el Atlántico. El Orinoco también vierte sus aguas en el océano Atlántico, tras un recorrido elipsoidal que rodea al Macizo Guayanés. Su nacimiento se encuentra en la Serranía de Parima, una estribación del macizo al sureste del estado venezolano de Amazonas, hasta su desembocadura en el estado de Delta Amacuro, al extremo nororiental de Venezuela.

Ambas cuencas están conectadas por el Casiquiare, que nace como un desprendimiento del Orinoco hacia el suroeste y desemboca en el al Amazonas a través del Río Negro. Esto lo convierte en un fenómeno único de conexión entre dos de los sistemas hídricos más grandes del mundo. Pero la conexión es mucho más profunda. En el espacio que abarcan ambas cuencas –entre la margen norte del Amazonas y la margen sur del Orinoco– se levanta el área con mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta. Y cuando hablamos de biodiversidad, también incluimos la humana, ya que desde hace milenios es el hogar de un gran número de Pueblos Indígenas.

Se trata de una franja de unos 2,65 millones de kilómetros cuadrados que pasa por Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa. En este vasto territorio habitan unos 300 pueblos indígenas, cada uno con sus propios usos y costumbres, sus formas de gobierno, divisiones sociales del trabajo, roles y lenguas. Si asumimos a cada uno de esos pueblos como una Nación con derecho propio, estaríamos hablando de prácticamente el doble de las que actualmente integran el sistema de Naciones Unidas.

El auge del oro: precios récord

El caso del oro es tal vez el más preocupante y, sin dudas, el más conocido. Aunque no es un fenómeno nuevo, la confluencia de varios factores lo ha agravado en la última década. Uno de los principales factores fueron las consecuencias de la crisis financiera global de 2008, que aceleró su demanda como respuesta de grandes inversionistas ante la inestabilidad y la recesión. La llegada de la pandemia de Covid-19 tuvo un efecto similar.

A su vez, no se espera que la situación cambie en los próximos años, sino que, por el contrario, podría agudizarse. A principios de este siglo, el precio de la onza de oro en los mercados globales rondaba los 270 US$. En 2008, los 600 US$. Al cierre de 2024, superó los 2600 US$, y se estima que para 2030 alcance precios de hasta 7.000 US$. Este aumento explica la creciente presión sobre la Amazonía en general y la venezolana en particular en los últimos años. En el caso de Venezuela hay que agregar, además, la severa crisis económica del país, que llevó a muchas personas a volcarse sobre la región amazónica en busca de nuevas fuentes de riquezas.

La superficie terrestre directamente afectada por la minería del oro ha crecido aceleradamente desde 2016. Hacia 2019 ya había alcanzado unas 33.900 hectáreas, y para 2021, unas 133.700 hectáreas, lo que representa un aumento del 294 por ciento.

También se suman los efectos de la violencia de los grupos irregulares, que ven a los Pueblos Indígenas como un obstáculo para su actividad depredadora.

De acuerdo a estimaciones realizadas por la organización Wataniba, basadas en imágenes satelitales y el trabajo en el campo, la superficie terrestre directamente afectada por la minería del oro ha crecido aceleradamente desde 2016. Hacia 2019 ya había alcanzado unas 33.900 hectáreas, y para 2021, unas 133.700 hectáreas, lo que representa un aumento del 294 por ciento. El recrudecimiento de la crisis venezolana, exacerbado por los efectos de la pandemia global, jugó un rol protagónico en este crecimiento.

Los efectos sobre la biodiversidad y el ecosistema no se han hecho esperar, al igual que las consecuencias sobre las poblaciones indígenas. Estas han sido afectadas por la contaminación de las aguas, de los suelos, las cosechas y alimentos y por el agravamiento de enfermedades como la malaria, cuyo repunte está asociado a la deforestación y la erosión causadas por la minería. También se suman los efectos de la violencia de los grupos irregulares, que ven a los Pueblos Indígenas como un obstáculo para su actividad depredadora. Además, de un tiempo a esta parte, la captación de jóvenes por parte de estos grupos, conlleva profundas implicaciones en términos sociales y culturales.

El trabajo en red para enfrentar la minería de oro

Al mismo tiempo que las actividades depredadoras se intensifican, también es importante visibilizar los procesos de organización que los Pueblos Indígenas han desarrollado para la defensa territorial, de sus derechos y de sus formas de vida. En este contexto, es destacable el trabajo realizado junto a los pueblos Ye´kwana y Uwottüja, ambos en la primera línea de defensa contra las actividades extractivas.

En el caso de los ye´kwana, los monitoreos de Wataniba han permitido identificar más de 70 focos de minería ilegal actualmente activos en el territorio que comparten con los sanema, en los municipios Manapiare y Alto Orinoco del estado Amazonas. Por su parte, el territorio de los uwottüja ha sido epicentro de actividades extractivas especialmente agresivas, que han derivado en la persecución e incluso muerte por sicariato de líderes y defensores territoriales.

Hemos podido demostrar que la confluencia y complementariedad entre Áreas Naturales Protegidas y Territorios Indígenas es la mejor estrategia para la conservación del bioma amazónico y los pueblos que los habitan.

La confluencia y complementariedad entre Áreas Naturales Protegidas y Territorios Indígenas es la mejor estrategia para la conservación del bioma amazónico.

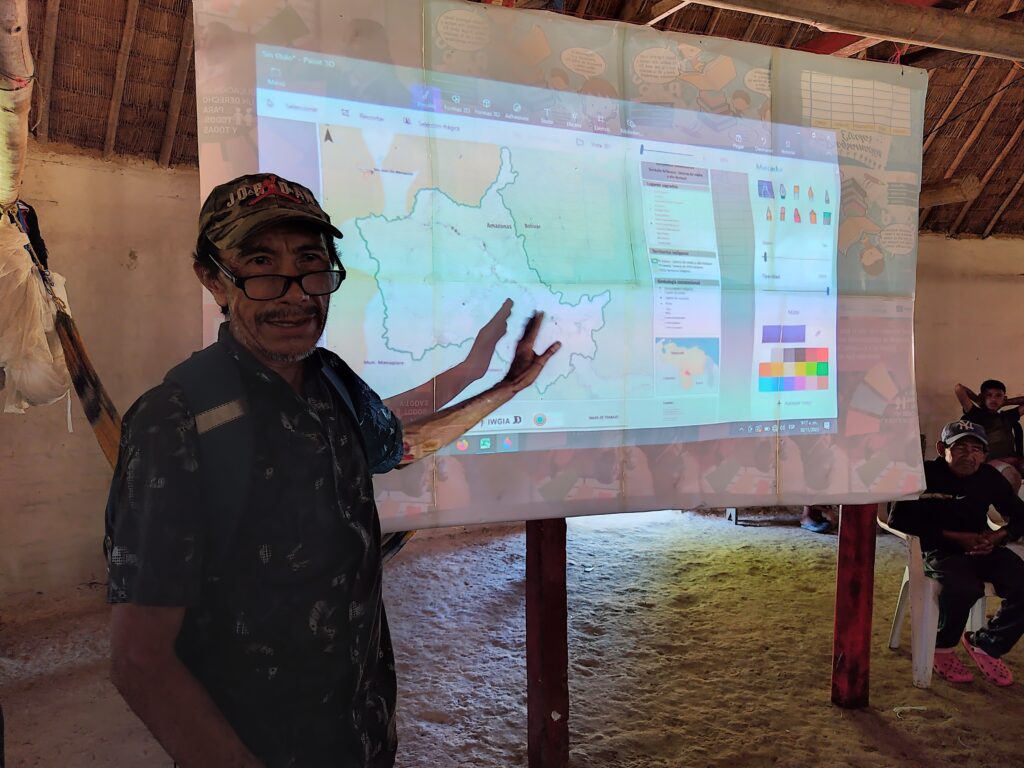

A finales de 2024, junto con la Organización Indígena del Pueblo Uwottüja del Sipapo (OIPUS), la Organización Indígena Ye´kwana del Ventuari (KUYUNU) y el apoyo de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), presentamos los Mapas de Lugares Sagrados. Estas cartografías se destacan como herramientas para el diálogo intercultural en el marco de la lucha por sus derechos y la defensa de sus territorios. En complemento a estos mapas, presentamos los Protocolos de Consulta Previa, Libre e Informada tanto para los ye´kwana como los uwottüja.

De la misma manera, en Wataniba articulamos con la organización Horonami, que representa a los yanomami en el extremo sur venezolano: uno de los Pueblos Indígenas de contacto más reciente que se han visto muy afectados por la minería ilegal, los desplazamientos, violencias de todo tipo e, incluso, matanzas. Además, en el marco de la Red Amazónica de Información Socio Ambiental Georreferenciada (RAISG), hemos generado datos fiables para la elaboración de políticas públicas destinadas a la protección del bioma amazónico, incluyendo a los Pueblos Indígenas que la habitan.

Una consecuencia de todo este trabajo es que hemos podido demostrar que la confluencia y complementariedad entre Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Territorios Indígenas (TI) es la mejor estrategia para la conservación del bioma amazónico y los pueblos que los habitan.

Áreas Naturales Protegidas + Territorios Indígenas = Mayor biodiversidad

Dos décadas de trabajo nos han convencido de que mantener y aumentar la sinergia entre Áreas Naturales Protegidas y Territorios Indígenas es la mejor estrategia para la conservación de la región amazónica venezolana y la lucha contra el cambio climático. En la región Amazónica, que alberga las mayores y más diversas extensiones de bosques tropicales del mundo, se ha demostrado que donde confluyen territorios indígenas y figuras de protección natural, los ecosistemas están mejor conservados. Estos territorios captan mayor cantidad de agua y mantienen niveles más altos de carbono forestal, lo que evita que los gases de efecto invernadero vayan a la atmósfera e incidan en la aceleración del cambio climático.

Una forma de lograrlo es reconociendo legalmente a los territorios indígenas, es decir, demarcándolos. Esto, a su vez, se traduce en una vía expedita para que los gobiernos puedan cumplir y hacer cumplir los convenios y acuerdos de biodiversidad, de cambio climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como garantizar la seguridad alimentaria, hídrica y energética de sus países.

En el caso venezolano, proponemos profundizar esa estrategia, resguardando los territorios indígenas Yanomami y Ye’kwana del Alto Orinoco y del medio y Alto Ventuari, así como los Uwottüja del Sipapo (municipio Autana), superpuestos con algunos parques nacionales, monumentos naturales, tepuyes y la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare. Estas extensiones son hogar de Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial, los cuales requieren acciones por parte de los diversos Estados.

En conclusión, la situación de la minería ilegal dentro de los territorios indígenas de la Amazonía venezolana es compleja y, en algunos casos, grave. Además de resaltar y denunciar esta situación, hay que visualizar que la lucha de estos pueblos contra la minería no es sólo para proteger sus territorios y formas de vida, sino también para salvaguardar la integridad del bosque tropical más extenso, biodiverso e importante del planeta.

Luis Salas Rodríguez es Director Ejecutivo de Wataniba.