Durante 2024, las comunidades del sur del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) desarrollaron la experiencia de Monitoreo Satelital del Territorio, una herramienta que permitió constatar las amenazas que viene sufriendo la población indígena yuracaré y mojeño-trinitaria y tsimane del Consejo Indígena del Sur (CONISUR) por actores externos, tanto privados y públicos. Entre las principales amenazas al territorio se encuentran la minería aluvial, el avance del cultivo ilegal de la hoja de coca y los avasallamientos a comunidades indígenas.

El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se encuentra entre el norte del departamento de Cochabamba y el sur del departamento del Beni, abarcando las provincias Chapare y Ayopaya en Cochabamba, y Moxos y Marbán en el Beni. Sus límites naturales, establecidos en 1965 y ampliados en 1990, se definen por el curso de los ríos Natusama, Sécure, Isiboro y Chipiriri, así como por las cordilleras del Sejeruma y Mosetenes.

El TIPNIS posee una doble condición, es tanto Parque Nacional como Territorio Indígena. En este territorio habitan ancestralmente tres grupos étnicos indígenas: Yuracarés, Mojeños-Trinitarios y Tsimanes, distribuidos en un total de 74 comunidades. Su economía se basa en el aprovechamiento de los recursos naturales, como la caza, la pesca, la recolección, la extracción de madera, la agricultura y la ganadería. El TIPNIS abarca una superficie de 1.236.296 hectáreas, equivalente a unos 12.363 kilómetros cuadrados, y se caracteriza por una alta biodiversidad: el área protegida resguarda 857 especies de animales y alrededor de 3.500 plantas.

A lo largo de su historia, el TIPNIS ha sido, y continúa siendo, un espacio territorial en disputa. La experiencia de monitoreo territorial con imágenes satelitales reveló información alarmante sobre el conjunto de amenazas y vulneraciones que sufren los habitantes de tan vasto territorio indígena. Los guardaparques y guarda indígenas territoriales hacen todos los esfuerzos posibles para defender y proteger el TIPNIS, a pesar de no contar con los recursos económicos, equipamiento ni logística necesaria para frenar avasallamientos, desmontes, deforestación, pesca ilegal y tráfico de huevos de tortuga.

Presiones sobre el TIPNIS

A pesar de contar con un blindaje normativo por su doble condición, el TIPNIS es un espacio codiciado y en permanente acecho por actores externos: interculturales (colonizadores), madereros, cazadores furtivos o megaobras. Todos ellos buscan depredar los recursos naturales, aprovechándose de las políticas públicas que fomentan el modelo de desarrollo extractivista.

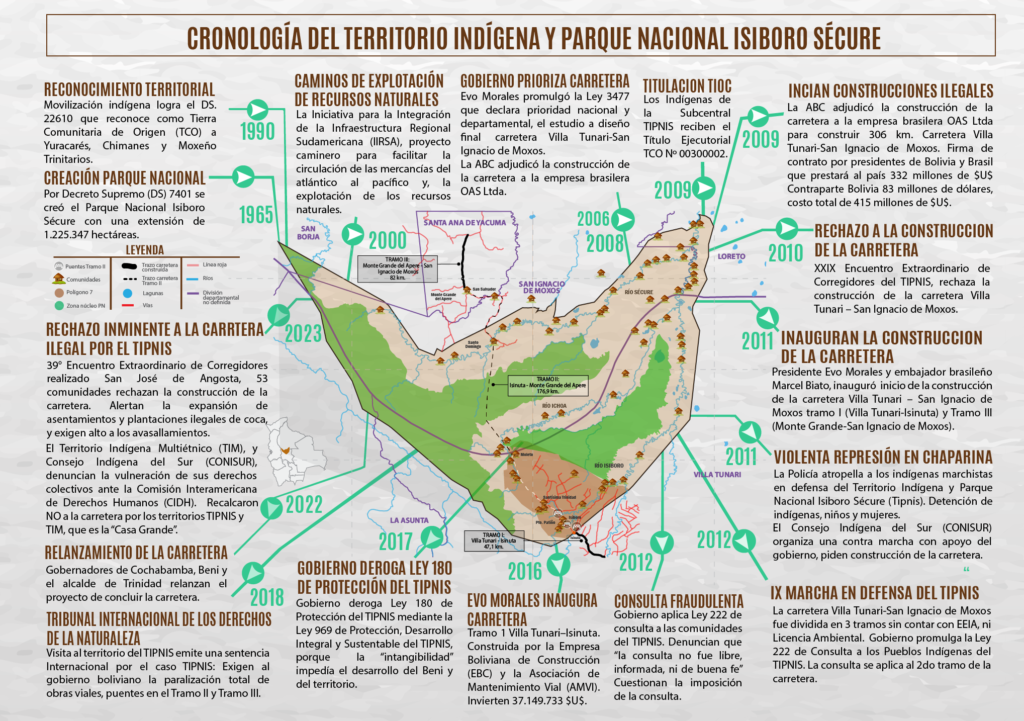

En 2011, durante la VIII Gran Marcha Indígena por la Defensa del TIPNIS, los Territorios, la Vida y la Dignidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas, las comunidades Yuracaré, Mojeño-Trinitaria y Tsiman rechazaron la construcción de la carretera desde Villa Tunari a San Ignacio de Moxos, proyectada para atravesar la zona núcleo del territorio.

El cooperativismo minero acecha al territorio indígena y al parque nacional: algunas cooperativas se hallan a pocos kilómetros de la zona núcleo.

El cooperativismo minero acecha al territorio indígena y al parque nacional: algunas cooperativas se hallan a pocos kilómetros de la zona núcleo.

Desde el sector público, las gobernaciones de Beni y Cochabamba insisten en reactivar el megaproyecto carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, que por segunda vez fue rechazado en el encuentro de Corregidores de marzo de 2023. La carretera es un tema que se presta permanentemente a chantajes por parte de autoridades públicas, tanto subnacionales como nacionales. Esto se refleja en el condicionamiento que sufren las comunidades del CONISUR-TIPNIS para la realización de obras y la oferta de servicios, como educación y salud.

En relación a la presencia de actores extranjeros (especialmente colombianos y peruanos), se observa un interés en contraer matrimonio con la población indígena femenina con el objetivo de conseguir mayor legitimidad en el territorio. Por otra parte, el cooperativismo minero también acecha al territorio indígena y al parque nacional: algunas cooperativas se hallan a pocos kilómetros de la zona núcleo. Un situación similar ocurre en gran parte de la Amazonia boliviana, donde el cooperativismo invade territorios indígenas y se apropia de las laderas de los ríos de manera violenta, vulnerando los derechos indígenas.

El monitoreo satelital del territorio

Estos escenarios de vulneración de derechos territoriales y colectivos de las comunidades indígenas motivaron a los corregidores del CONISUR-TIPNIS a explorar herramientas tecnológicas para realizar un control territorial efectivo. En este contexto, las autoridades orgánicas decidieron desarrollar un sistema de monitoreo territorial basado en imágenes satelitales de alta precisión que permitió: 1. Rastrear el territorio para encontrar evidencias sobre posibles vulneraciones; y 2. Actualizar la zonificación territorial con miras a construir participativamente un plan de gestión o plan de vida territorial.

El monitoreo satelital es una herramienta que brinda información de alta calidad sobre el uso, aprovechamiento y riesgos en torno a los recursos naturales del territorio. Por un lado, el monitoreo es preventivo frente a posibles vulneraciones de derechos, es decir, reporta información sobre hechos naturales o generados por la mano del hombre, que deben ser atendidos oportunamente. Por otro lado, es restitutorio al facilitar la denuncia de todo acto lesivo contra los derechos de los Pueblos Indígenas, ya sea por acción u omisión de particulares o autoridades estatales, ante instancias administrativas o judiciales, demandando la restitución y el goce de derechos.

El proceso de formación en Monitoreo Satelital del Territorio se desarrolló con la participación de guardaterritorios indígenas del CONISUR, jóvenes de base elegidos por sus comunidades y guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). Una de las preocupaciones principales de los caciques y corregidores del CONISUR eran las denuncias de avasallamientos cometidos por la población intercultural, que realiza chaqueos y desmonte para la siembra de la hoja de coca. Al respecto, el Informe Anual de Monitoreo de Coca 2020, publicado por la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito, señala que ese año se identificaron 1.373 hectáreas de cultivos al interior del Polígono Siete. Más alarmante aún, se registraron 27 hectáreas al interior del territorio indígena, donde está prohibido el cultivo de coca.

Amenazas y vulnerabilidades identificadas sobre TIPNIS

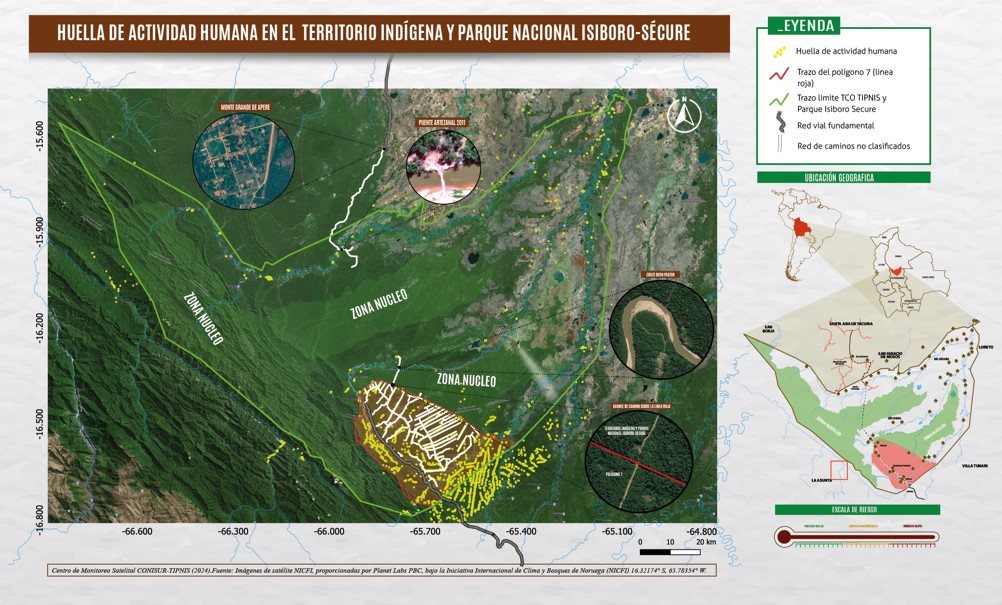

En concreto, el monitoreo satelital permitió identificar la pérdida de cobertura de bosque y cobertura arbórea, la presencia de incendios o focos de calor generados en el territorio, así como datos sobre la deforestación, los avasallamientos y la apertura de caminos.

Durante el proceso de formación desarrollado en 2024, los monitores indígenas fortalecieron sus conocimientos en el envío de coordenadas sobre la ubicación de hechos provocados por el hombre o fenómenos naturales irregulares en zonas consideradas vulnerables, en función al nivel de cuidado y protección de cada área. La clasificación de zona vulnerable se determinó en función a los hechos: de riesgo alto los ocurridos en zona núcleo, de riesgo medio los suscitados en zona de aprovechamiento y de riesgo bajo en la zona de uso tradicional. A partir de estos criterios, los monitores identificaron y enviaron las coordenadas de las zonas vulnerables, que son consideradas como amenazantes al territorio.

Entre los hechos que amenazan el territorio del TIPNIS, y que generan amplia preocupación en las comunidades del sur, se encuentran la actividad minera aluvial, el avance de productores de coca en el municipio de Cocapata (provincia Ayopaya) hacia la zona núcleo del TIPNIS y los avasallamientos a comunidades indígenas por interculturales en el Polígono 7, que se traduce en el incumplimiento de acuerdos por parte de los interculturales.

Los focos concretos de amenazas

Gracias al monitoreo satelital y el trabajo de los monitores indígenas, se encontraron los siguientes focos de conflicto:

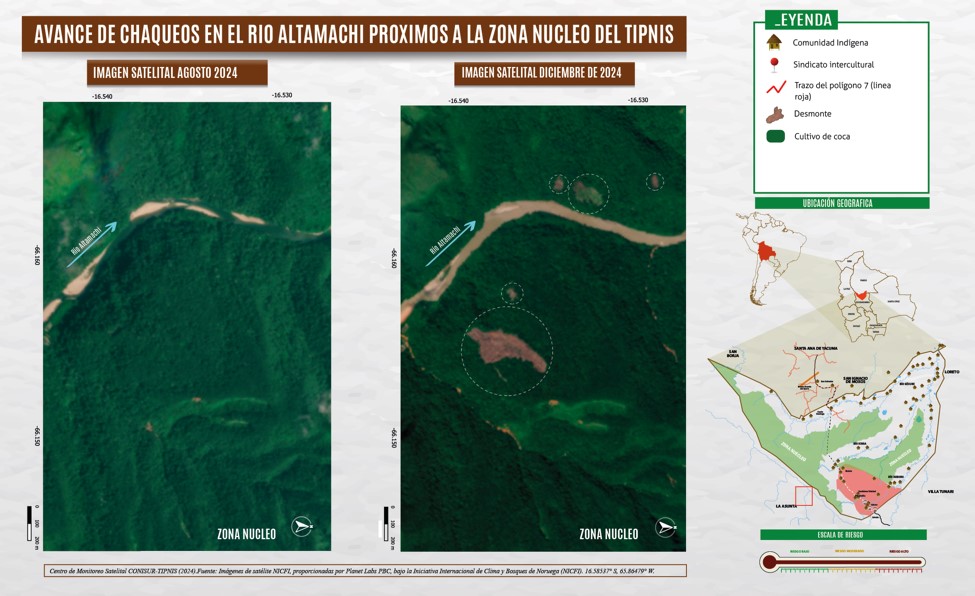

1. Minería Aluvial en el Río Altamachi

En 2024, se observó movimiento de tierras y caminos para maquinaria pesada, a sólo 5 kilómetros del TIPNIS, en el Río Altamachi, para el desarrollo de minería aluvial. Esta actividad amenaza con contaminar las comunidades aguas abajo. Las coordenadas de esta zona fueron enviadas al grupo de monitoreo satelital y los guardaparques del SERNAP lograron confirmarlas.

2. Incursión en la Zona Santo Domingo

En la zona norte del territorio, en Santo Domingo, se detectó una incursión de amplios chacos a 3 kilómetros del límite del TIPNIS, que implica una amenaza directa para el ingreso a la zona núcleo. Las coordenadas de esta incursión también fueron enviadas al grupo de monitoreo satelital.

3. Incumplimiento de acuerdos “Línea Roja del Polígono 7”

Las imágenes satelitales mensuales revelaron que algunas parcelas (chacos) de los interculturales han sobrepasado la línea roja, violando los acuerdos de protección establecidos y agravando la situación del área.

3.1 Avasallamiento en la Zona Sindicato Bustillos

El sindicato Bustillos ha expandido de forma recurrente sus cultivos de coca en esta área cercana al río, aumentando la presión sobre el TIPNIS. De acuerdo con el monitoreo satelital mensual, estas actividades ilegales se repiten con frecuencia, deteriorando el entorno natural y poniendo en peligro las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas que dependen del río para su subsistencia. También se ha constatado que no se ha respetado la Línea Roja del Polígono 7 y superando el límite establecido en el último año, lo que agrava la situación del área afectada.

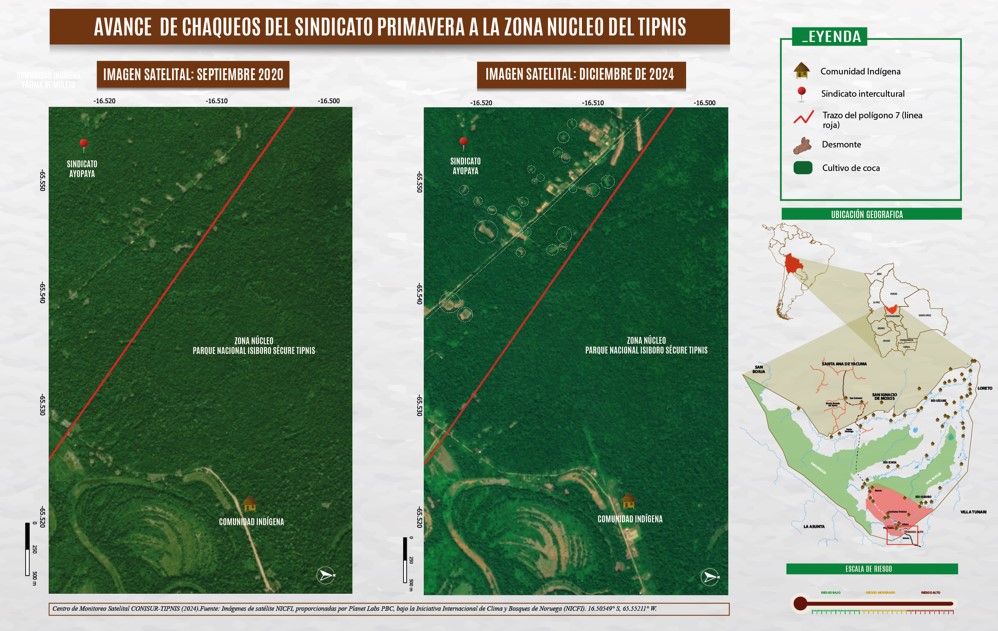

3.2 Avasallamiento en la Zona Sindicato Primavera

El Sindicato Primavera ha desarrollado cultivos de coca que impactan directamente sobre el TIPNIS. A pesar de los esfuerzos de la comunidad indígena por proteger su territorio, estas actividades siguen generando un impacto negativo, tanto en el entorno natural como en la estructura social de las comunidades. Además de los cultivos, el monitoreo satelital ha revelado una expansión preocupante del territorio cocalero, con la posibilidad de que se excedan los límites del Polígono 7.

3.3 Avasallamientos Polígono 7

El mapa sugiere un acelerado crecimiento de asentamientos y cultivos de coca en el TIPNIS, impulsado, según testimonios, por actores externos. Esto podría estar cambiando la forma de vida y el pensamiento de las comunidades indígenas, afectando sus prácticas tradicionales y alterando la dinámica social y territorial en la región.

El monitoreo como herramienta de protección del territorios

Este conjunto de amenazas y vulneraciones a los derechos colectivos y territoriales de las comunidades del TIPNIS, muestra claramente los intereses económicos que mueven a diferentes actores internos y externos al territorio.

La información recabada en el proceso de monitoreo satelital sobre “zonas vulnerables”, abre la necesidad de encontrar mecanismos de defensa en torno a la conflictividad existente, abordándolos desde una perspectiva integral con base en los derechos colectivos reconocidos en el artículos 2 y 30 de la Constitución Política del Estado, y las normas internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) que protegen a las comunidades indígenas.

Sergio Vásquez Rojas es Director Ejecutivo de CENDA y, especialista en Derecho Indígena y Derecho Agroambiental.