La expansión de la minería ilegal es alarmante: desde 2020, se ha duplicado la actividad en el país. Ante el silencio de un gobierno neoliberal, se producen daños ambientales en zonas ecológicamente ricas en biodiversidad y altamente frágiles, crece la presencia de grupos armados y la criminalización de los líderes indígenas y defensores ambientales. Gracias a la mirada cómplice del Estado, las empresas transnacionales se llevan la riqueza y sólo dejan pasivos en los territorios indígenas. La contaminación del agua con mercurio y el deterioro de la topografía debido al uso indiscriminado de explosivos y maquinaria pesada en los ríos son problemas comunes.

Ecuador, un país de tan sólo 270.670 kilómetros cuadrados, ubicado en el corazón de América del Sur, alberga algo más de 17.000.000 de habitantes, de los cuales 1.500.000 pertenecen a pueblos y nacionalidades indígenas. La mayoría de estas poblaciones están distribuidas en las montañas andinas, pero también a lo largo de las seis provincias amazónicas y en el litoral, especialmente, en la zona norte.

Los territorios de los Pueblos Indígenas de Ecuador se caracterizan por su rica biodiversidad y, al mismo tiempo, por albergar importantes recursos del subsuelo, como hidrocarburos y minerales metálicos y no metálicos. La extracción de estos recursos ha sido el eje del modelo primario exportador de la economía del país durante el último medio siglo. Esto significa que es una economía anclada a la dinámica del mercado global de commodities, en especial, de petróleo, oro y cobre.

Por su parte, el mercado de minerales está controlado por las corporaciones transnacionales que suscriben contratos altamente favorables para los inversionistas extranjeros. Con el 80% de la minería andina bajo control de compañías de Canadá, Estados Unidos, China, Sudáfrica y Suiza, ¿cuánto de esta riqueza se queda realmente en casa? La explotación de minerales metálicos (como oro, cobre y plata) es priorizada como motor de crecimiento económico, pero con costos socioambientales elevados: vulneración de derechos indígenas, daños al territorio y desplazamientos de comunidades. Asimismo, la volatilidad de los precios internacionales incentiva ciclos de sobreexplotación durante los booms y de crisis durante las caídas.

Un avance sin freno

En ese contexto, la economía dolarizada de Ecuador, con un Estado dependiente de las rentas provenientes de actividades extractivas, ha buscado en la última década diversificar su matriz productiva y reducir su dependencia de la exportación del petróleo. En este marco, la expansión de la minería ha generado ciertas oportunidades de inversión formal y legal. Sin embargo, ha provocado dos grandes efectos perversos: la aparición agresiva de la minería ilegal y el incremento de conflictos socioambientales, acompañados por la vulneración de derechos colectivos y daños a los territorios de Pueblos Indígenas.

Según el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador, el sector minero emplea de manera directa a más de 20.000 personas y de manera indirecta a cerca de 100.000. Asimismo, entre 1985 y 2023, la minería legal e ilegal alcanzó las 13.000 hectáreas a nivel nacional. En los últimos años, se ha expandido a un ritmo de 2.600 hectáreas por año, lo que representa un 35 por ciento del total alcanzado en los últimos 35 años.

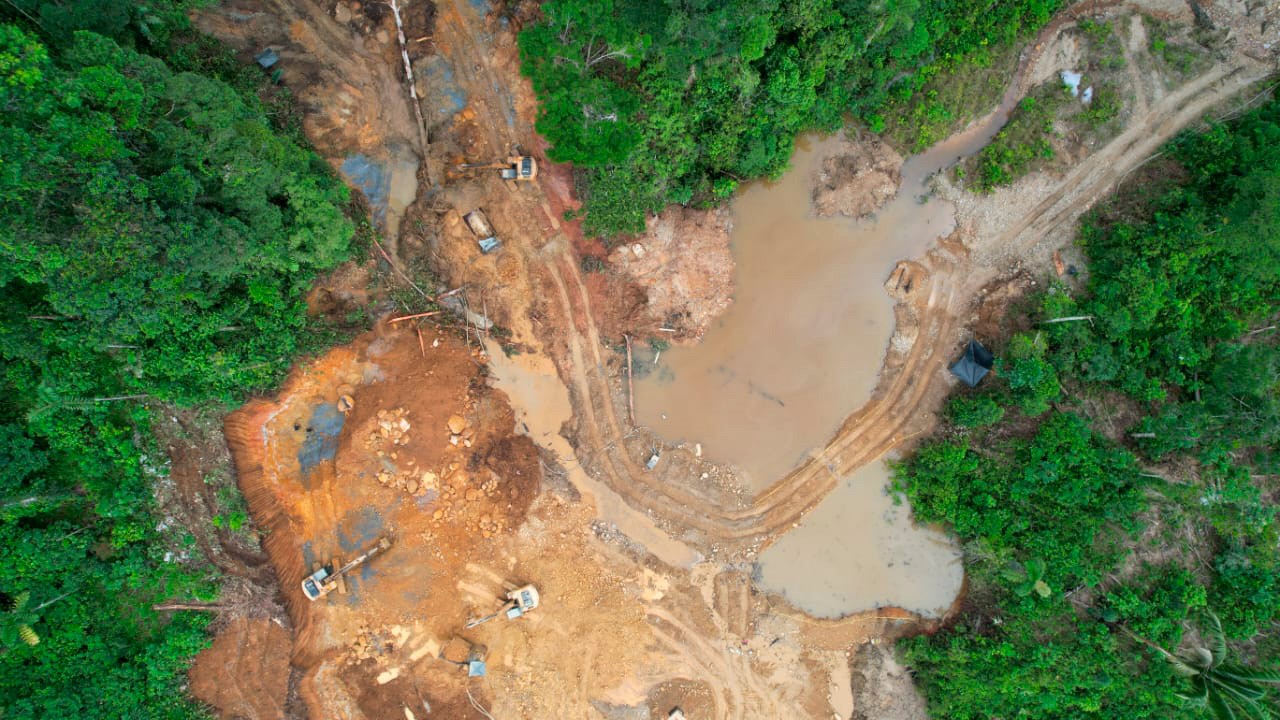

La minería ilegal se ha expandido hasta en 500 hectáreas en sólo un año. En toda la región amazónica ecuatoriana, se estima que 7.490 hectáreas han sido afectadas por la minería ilegal, especialmente la aurífera.

En toda la región amazónica ecuatoriana, se estima que 7.490 hectáreas han sido afectadas por la minería ilegal, especialmente la aurífera.

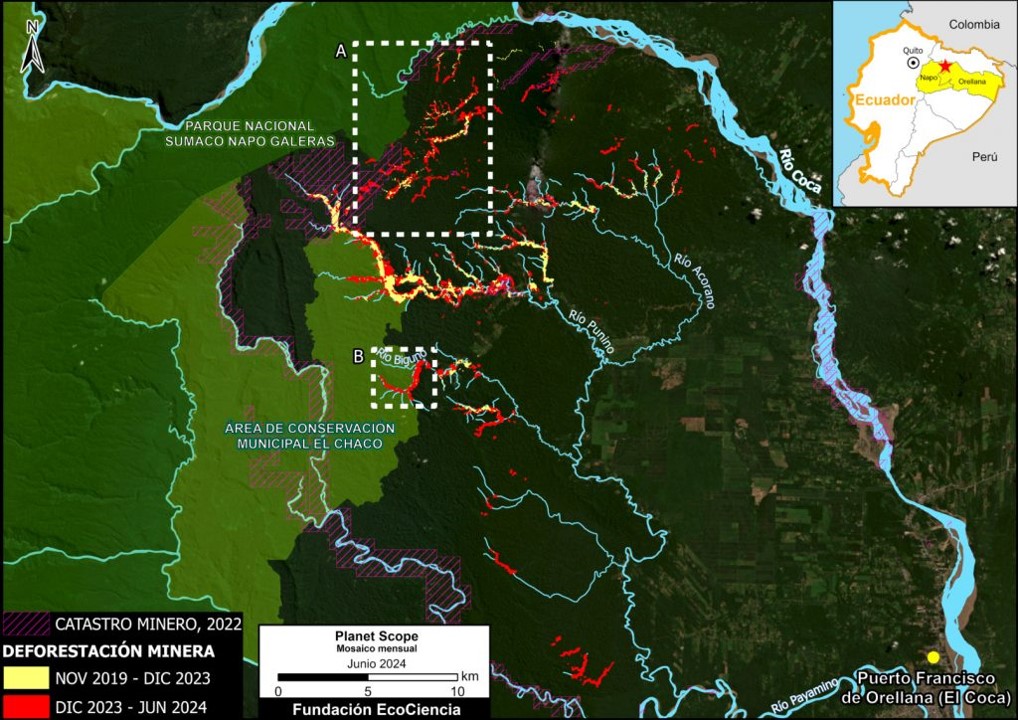

El 70 por ciento de la expansión se concentra en la Amazonía, donde operan los proyectos a cielo abierto, como Cóndor Mirador (en fase de explotación) y Warintza (en fase de exploración). Según la Fundación Ecociencia, en la Amazonía central, particularmente en Napo, la minería ilegal se ha expandido hasta en 500 hectáreas en sólo un año. En toda la región amazónica ecuatoriana, se estima que 7.490 hectáreas han sido afectadas por la minería ilegal, especialmente la aurífera.

Según datos del Ministerio de Ambiente, la minería ilegal ha afectado 562 hectáreas en cuatro áreas protegidas de esta región: la Reserva Cofán Bermejo, el Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras, el Refugio de Vida Silvestre El Zarza y el Parque Nacional Podocarpus. La minería ilegal también afecta territorios en los Andes, en las provincias de Bolívar, Azuay e Imbabura, así como territorios indígenas y de comunidades afroecuatorianas de la provincia de Esmeraldas.

La minería y el crimen organizado en Napo

El territorio de la provincia de Napo ha sido el espacio de vida de los antiguos Quijos y Napo Runa, así como de los Waorani. A lo largo de los siglos XIX y XX, al menos dos grandes oleadas de colonos ocuparon parcialmente sus tierras, que se caracterizan por una gran biodiversidad y distintos pisos ecológicos. En esta zona, las comunidades indígenas han desarrollado empresas comunitarias de silvicultura y producción orgánica de cacao y chonta en Rukullacta, y la red de turismo comunitario manejada por la Federación de Organización Indígenas de Napo (FOIN).

Sin embargo, todo se ha visto alterado de manera significativa, debido a la llegada de la minería legal e ilegal. Entre 2015 y 2021, las áreas con actividad minera crecieron en 855 hectáreas, según datos del Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP) y la Fundación Ecociencia. El problema es aún más grave: entre 2022 y 2024, la expansión minera en los cantones Carlos Julio Arosemena Tola y Tena se duplicó, pasando de 1.118 a 2.024 hectáreas. El impacto ambiental es evidente. Entre 2019 y 2021, la deforestación minera arrasó 32 hectáreas de bosque, mientras que en 2022, la pérdida ascendió a 185 hectáreas. Además, ha habido un incremento del 300% en la actividad minera desde 2015.

La explotación minera en Napo ha generado una estructura de crimen organizado similar al narcotráfico.

La explotación minera en Napo ha generado una estructura de crimen organizado similar al narcotráfico.

Paradójicamente, a inicios de 2022, en Napo existían 142 concesiones de oro y materiales pétreos, pero ninguna cumplía con los requisitos para operar. De ellas, 62 estaban suspendidas, 45 habían perdido el derecho a explotación y 35 estaban en trámite. Es decir, al 18 de marzo de ese año, toda la actividad minera en la provincia era ilegal.

En ese contexto, la explotación minera en Napo ha generado una estructura de crimen organizado similar al narcotráfico. Se estima que en seis zonas clave (Ahuano, CIAT, Río Punino, Río Jatun Yaku, Puninos y Río Anzú) se extraen entre 150.000 y 230.000 gramos de oro de 18 quilates diariamente, lo que equivale a ingresos de entre 8.000.000 y 11.000.000 de dólares por día. Adicionalmente, el aumento de la minería ha intensificado los conflictos sociales. Los líderes comunitarios y activistas han denunciado amenazas y agresiones.

La creciente tensión en Las Naves

El conflicto minero en el cantón Las Naves, en la Sierra Central, se ha intensificado debido a la expansión de la minería en la región. Uno de los hitos más importantes ocurrió en 1993, cuando la población expulsó a la compañía británica Río Tinto de la provincia, estableciendo un precedente de resistencia civil frente al extractivismo. En 2003, se otorgó la concesión minera Las Naves a un actor privado, que luego transfirió los derechos a la empresa Amlatminas y, posteriormente, a Curimining, filial de la canadiense Salazar Holdings.

A pesar de la oposición, en 2015, el Ministerio de Ambiente autorizó la fase de exploración avanzada sin consulta previa a la población. En 2021, el gobierno de Guillermo Lasso impulsó la actividad minera mediante el Decreto Ejecutivo 151, facilitando la explotación de proyectos considerados estratégicos. Esta medida generó condiciones para que el conflicto escalara en octubre del 2021, cuando una “marcha por la paz” organizada por sectores afines a Curimining derivó en hechos de violencia y fragmentación social.

Un año después, el gobierno firmó un contrato por $292 millones de dólares con empresas mineras extranjeras para la explotación del yacimiento. En junio del 2023, el Ministerio de Ambiente anunció la consulta ambiental sobre el Estudio de Impacto Ambiental, pero las comunidades campesinas denunciaron que se llevó a cabo sin garantías democráticas. La consulta solo incluyó a siete comunidades del área de influencia, excluyendo a diez que dependen de las fuentes hídricas de la región. En respuesta, el 14 de julio la comunidad organizó una protesta que fue reprimida con gases lacrimógenos, dejando 13 personas heridas y dos detenidas.

El caso de Las Naves refleja la creciente tensión entre la expansión minera y la defensa del territorio. La población planea apelar a instancias internacionales para encontrar justicia.

El caso de Las Naves refleja la creciente tensión entre la expansión minera y la defensa del territorio. La población planea apelar a instancias internacionales para encontrar justicia.

En agosto de 2023, los detenidos fueron enjuiciados por daño a bien público, enfrentando un proceso judicial sin garantías. La criminalización de defensores del territorio continuó con nuevas detenciones y procesos judiciales en 2024. En junio pasado, las comunidades de Buenos Aires, Bellavista y Jerusalén presentaron una acción de protección contra el Ministerio de Ambiente, que fue rechazada. El caso de Las Naves refleja la creciente tensión entre la expansión minera y la defensa del territorio. La población planea apelar a instancias internacionales para encontrar justicia.

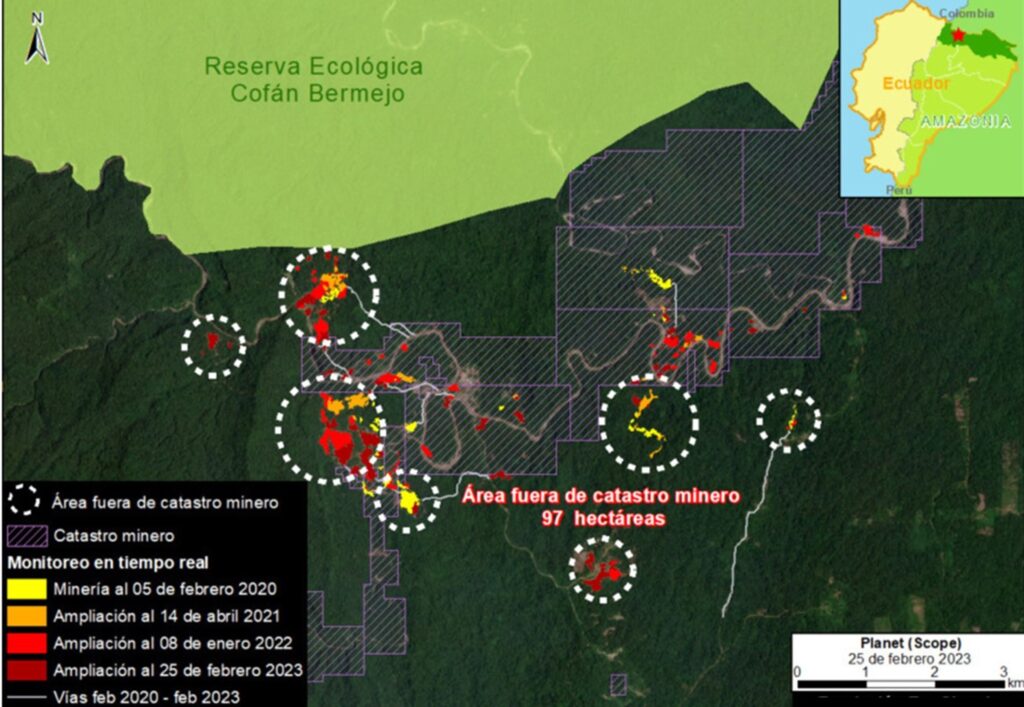

El caso de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo

La Reserva Ecológica Cofán Bermejo abarca 55.451 hectáreas en la frontera con Colombia. Con una densa cobertura de bosque tropical, esta área protegida es una de los principales santuarios de la biodiversidad y territorio de los a’i cofán. Las familias conviven con monos aulladores, cusumbos, osos hormigueros, jaguares, pumas y tigrillos. En los últimos 40 años, los a’i cofán han vivido múltiples amenazas a sus territorios: proyectos petroleros, tráfico de madera e invasión de colonos y traficantes de tierras.

En tiempos recientes, se han sumado las actividades mineras. El Monitoreo de la Amazonía Andina ha identificado 337 hectáreas afectadas en la zona de amortiguamiento de la reserva por la minería ilegal. De este total, al menos 1,05 hectáreas se encuentran dentro de los límites del área protegida, un hecho que pone en jaque la integridad del ecosistema: ingresa maquinaria pesada, destruyen el bosque, excavan grandes cráteres, crean piscinas para extraer oro y contaminan el agua.

El caso de Las Naves refleja la creciente tensión entre la expansión minera y la defensa del territorio. La población planea apelar a instancias internacionales para encontrar justicia.

Los guardaparques, apenas una decena para toda la reserva, enfrentan un riesgo constante y han recibido amenazas tras realizar operativos contra la minería ilegal.

La avaricia por los recursos ha propiciado el surgimiento de grupos armados en la región, particularmente en Barranca Bermeja. Sin presencia estatal, los Comandos de Frontera, una disidencia de las FARC, imponen su autoridad y exigen identificación a los residentes. Además de la minería ilegal, actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando de combustibles y la trata de personas son sombras que se ciernen sobre esta región fronteriza. La pandemia, lejos de ser un respiro, intensificó el auge de la minería ilegal, especialmente, en la zona de amortiguamiento.

Las comunidades shuar, como Taruka y Etsa, han implementado controles internos para regular la actividad en sus territorios. La reserva, creada por el pueblo A’i Cofán para proteger su territorio ancestral, se encuentra en un punto crítico. Varios de sus líderes han recibido amenazas por monitorear la actividad ilegal, y el miedo a represalias silencia las voces que se atreven a hablar públicamente. Los guardaparques, apenas una decena para custodiar toda la reserva, enfrentan un riesgo constante y han recibido amenazas tras realizar operativos contra la minería ilegal.

Derechos humanos y conflictos en un futuro sombrío

Sin embargo, más que un problema ambiental, la actividad minera se ha convertido en una red de corrupción y crimen organizado que involucra empresarios, policías y funcionarios públicos. Carlos Mazabanda, de Amazon Frontlines, advierte que las concesiones mineras legales han servido como pantalla para la minería ilegal, mientras que investigaciones periodísticas han comprobado que los contratos oscuros facilitan su expansión. Además, datos del Banco Central de Ecuador y registros de China evidencian una discrepancia millonaria en la exportación de oro, lo que sugiere la existencia de una red de lavado de dinero.

Para Mazabanda, la declaración del presidente Daniel Noboa sobre un conflicto armado interno ignora que la minería ilegal financia a grupos criminales. El oro se ha convertido en la actividad criminal más dominante en la Amazonía ecuatoriana, según Amazon Watch. Las bandas vinculadas al narcotráfico han encontrado en la minería ilegal una forma de lavado de dinero, intensificando la violencia, la extorsión y el contrabando de mercurio, armas y drogas. En provincias como El Oro, Azuay, Imbabura, Napo y Zamora Chinchipe, grupos como Los Lobos han tomado el control de la actividad minera.

Empresas fantasma, creadas bajo el régimen de Sociedades Anónimas Simplificadas, facilitaron el blanqueo de capitales, lo que permitió que exportadores sin concesiones operaran libremente.

A pesar de que la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) suspendió el registro minero en 2018, otorgó más de 650 concesiones entre 2019 y 2024.

El auge de la minería de oro a pequeña escala es innegable: en 2023, las exportaciones superaron los $1.260.000, excediendo incluso a la única minera formal del país. Este crecimiento ha ido acompañado del dominio del crimen organizado. Entre 2019 y 2023, las tasas de homicidios se quintuplicaron, afectando especialmente a comunidades indígenas y ecosistemas frágiles. A pesar de que la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) suspendió el registro minero en 2018, se otorgaron más de 650 concesiones entre 2019 y 2024. Al menos 15 empresas y 18 individuos han obtenido oro ilegalmente con la complicidad de reguladores.

Fernando Benalcázar, exviceministro de Minería, señala que la desaparición de ARCOM en 2020 desató un descontrol total. Empresas fantasma, creadas bajo el régimen de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), facilitaron el blanqueo de capitales, lo que permitió que exportadores sin concesiones operaran libremente. Mientras tanto, organismos como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) han fallado en supervisar el origen del dinero que circula en este negocio multimillonario. En agosto de 2024, el gobierno reinstauró ARCOM, pero la pregunta sigue abierta: ¿será suficiente para frenar una industria en la que el crimen organizado ha echado raíces profundas?

Pablo Ortiz-T. es sociólogo y doctor en Estudios Culturales. Además, es coordinador del Grupo de Investigación Estado y Desarrollo (GIEDE) de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, e investigador asociado de IWGIA. Contacto: portiz@ups.edu.ec