El plan de exterminio se ha reconfigurado una y otra vez para adaptarse a los distintos contextos culturales y políticos del país. En la historia reciente, la políticas antiindígenas de Jair Bolsonaro y la pandemia de Covid-19 han vuelto a poner en debate la necesidad de descolonizar el delito de genocidio. Esta categoría jurídica presenta el desafío probatorio del elemento subjetivo de dolo, es decir, que existió la intención de destruir, total o parcialmente a los pueblos indígenas de Brasil.

La población indígena creció. Los datos preliminares del censo de población de Brasil (2023), publicados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), revelan un aumento significativo en el número de indígenas. El incremento de la población indígena de 900.000 personas a 1.400.000 entre 2010 y 2023 evidencia al menos dos hipótesis: la resistencia permanente de las comunidades asentadas en los territorios ancestrales y el derecho a la autodeclaración indígena, obstaculizada por la violencia y las violaciones.

Lamentablemente, este hecho por sí solo no tiene el poder de reflejar fielmente la realidad de un país que casi siempre es antiindígena. La reducción de la diversidad (estimada en millones) por la invasión de Brasil nunca debe ser olvidada porque no puede ser reparada: la sangre indígena derramada ha sido sistemáticamente silenciada por arreglos criminales que excluyen la tipicidad de las atrocidades cometidas.

No hay inocencia en el enunciado. Sólo es el anhelo entre los indígenas sobre la necesidad de reconocer como típicas, culpables y punibles las conductas dolosas que les quitan la vida, sobre todo, aquellas que pretenden la “destrucción, en todo o en parte de la etnia”. Así, aunque parezca desproporcionado hablar del genocidio de los pueblos indígenas frente al crecimiento poblacional mencionado, no hay contradicción. En efecto, mientras se sigue desarrollando la resistencia al interior de las comunidades y en los márgenes de las ciudades, el plan de exterminio se reconfigura constantemente para adaptarse a los contextos sociales y políticos.

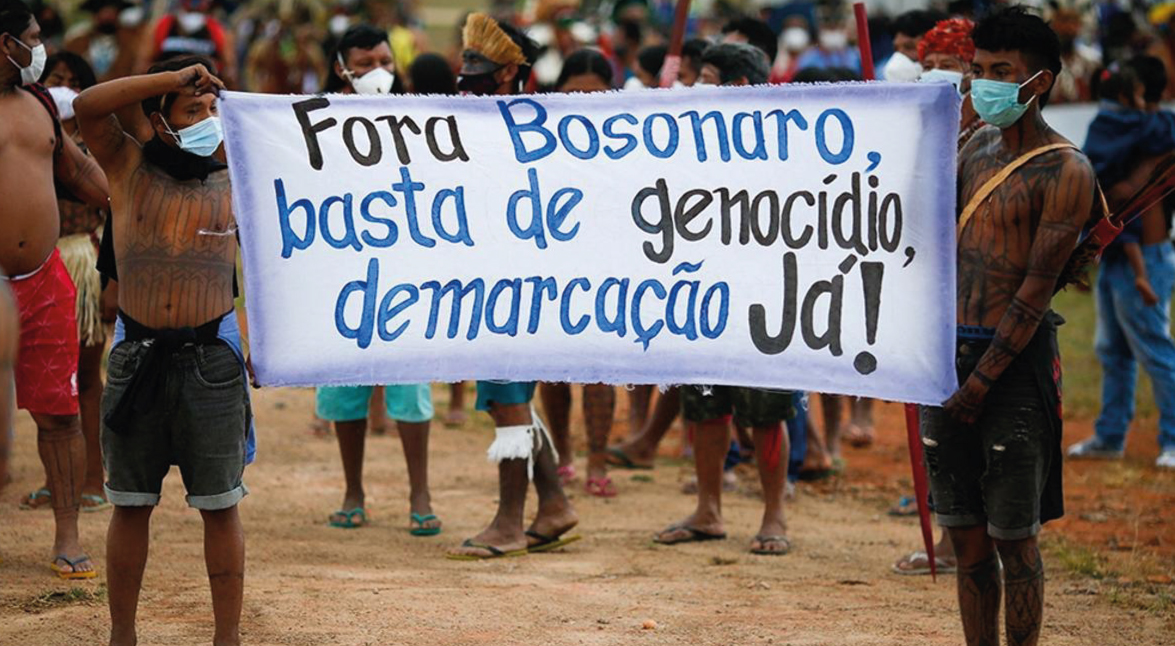

Protesta indígena en Brasilia en 2018 reclamo de la protección de los territorios indígenas. Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

El Reformatorio Krenak y la naturalización del estigma de inferioridad cultural

Desnudar la sanguinaria historia brasileña disfrazada de conquista es esencial para comprender cómo las políticas estatales (con sus debidas salvedades) sirvieron, en gran medida, de escenario para la instrumentalización de prácticas de despojo desarrolladas a través de la supresión de cuerpos físicos e identidades indígenas. Las políticas de contacto con los pueblos indígenas en aislamiento voluntario son ejemplos concretos de cómo se promueve el desplazamiento forzado de sus territorios tradicionales. El objetivo es favorecer los intereses particulares de terceros.

El Reformatorio Krenak, ubicado en el estado de Minas Gerais durante el período AI-5 (Acto Institucional de 1968 que recrudeció la dictadura militar de 1964), fue el primero en oficializarse como una prisión específica para indígenas. Utilizado para reprimir a los indígenas que se rebelaron contra las violaciones, representó un verdadero “proyecto de homogeneización de la diversidad” y, a su vez, un intento de suprimir las identidades. Si bien supuestamente estaba dirigido contra los individuos, el reformatorio contaba con capacidad para apuntar colectivamente a comunidades y pueblos.

Se naturaliza el estigma de inferioridad cultural y humana en perjuicio de los pueblos originarios y se utiliza como medio para justificar la adopción de medidas de transformación y exterminio.

Enraizada en las estructuras del Estado y la sociedad, se perpetúa el poder de decisión sobre el derecho a la vida del otro, en este caso, el indígena.

Hubo, y sigue habiendo, numerosos esfuerzos para ocultar, camuflar o incluso tergiversar las estrategias utilizadas para operar el desprecio por la vida de los pueblos indígenas en Brasil. Enraizada en las esferas y estructuras más profundas del Estado y la sociedad, se perpetúa en el tiempo la instrumentalización del poder de decisión sobre el derecho a la vida del otro, en este caso, el indígena. Incluso haciendo un repaso del pasado más reciente y del presente, es posible observar cómo las políticas estatales son potencialmente utilizadas para vulnerar los derechos indígenas. Principalmente, el derecho a la vida asociado a acciones y omisiones deliberadas en materia de protección de derechos como la tierra y el medio ambiente.

Quizás los vacíos que observamos en el proceso de aproximación de delitos como el genocidio sean un resultado intencional. No existe una explicación única y definitiva para comprender tal dificultad. Sin embargo, podemos mencionar la construcción occidental de la categoría que “parece no conseguir traducir la vida indígena”, la valorización de estas vidas según el patrón de poder y la jerarquización racial desde la codificación de las diferencias. Se naturaliza el estigma de inferioridad cultural y humana en perjuicio de los pueblos originarios y se utiliza como medio para justificar la adopción de medidas de transformación y exterminio.

Ante este escenario y amparados por una Constitución con dignas referencias sobre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, los límites occidentales de la definición de genocidio son puestos en discusión desde los pueblos indígenas y sus representantes legales como estrategia para descolonizar la categoría y acercarla a la realidad indígena que urge por ser escuchada y protegida constitucionalmente.

Protesta indígena en San Pablo (2021) para exigir la demarcación de las Tierras Indígenas. Foto: Telam

El delito de genocidio durante la pandemia del Covid-19

En 2002, el Estatuto de Roma fue ratificado en Brasil y pasó a formar parte de la legislación. Así, el país comenzó a formar parte de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). En ese momento, era inimaginable que 17 años después, en noviembre de 2019, se enviara a la Corte una “denuncia contra Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad e incitación al genocidio de los pueblos indígenas en Brasil”.

La denuncia llegó a la CPI en uno de los momentos más complejos de la historia indígena de Brasil. El entonces titular del Poder Ejecutivo comenzó a reafirmar y ejecutar promesas que había señalado durante la campaña electoral, dando lugar a la estructuración de una verdadera política antiindígena. Se militarizó e instrumentalizó la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), se debilitaron los órganos de protección ambiental y se hizo frecuente la incitación al odio y al despojo. En varias ocasiones, Bolsonaro brindó discursos públicos contra los derechos fundamentales, principalmente en lo que se refiere a la demarcación de tierras indígenas.

La APIB cuestionó la omisión del Gobierno Federal de combatir la pandemia y advertir del riesgo de genocidio al que estaban siendo expuestos.

La APIB cuestionó la omisión del Gobierno Federal de combatir la pandemia y advertir del riesgo de genocidio al que estaban siendo expuestos.

Este escenario se vio exacerbado por la pandemia de la Covid-19 y, con ella, el riesgo de repetir un hecho recurrente en Brasil: la propagación de enfermedades entre los pueblos indígenas como modus operandi para hacerlos vulnerables e imponer intereses foráneos sobre sus territorios, sus vidas y sus riquezas naturales.

Sin embargo, se gestaría algo nuevo en este proceso. Los pueblos indígenas acudieron al Supremo Tribunal Federal mediante la Acción por Incumplimiento de los Preceptos Fundamentales Nº 709, propuesta por la Articulación de los Pueblo Indígenas do Brasil (APIB). La organización cuestionó la omisión del Gobierno Federal de combatir la pandemia y advertir del riesgo de genocidio al que estaban siendo expuestos. En esta causa, se reconoció la legitimidad de la APIB como entidad de representación nacional para llevar a la máxima instancia del poder judicial brasileño la existencia de formas específicas de potenciales prácticas genocidas.

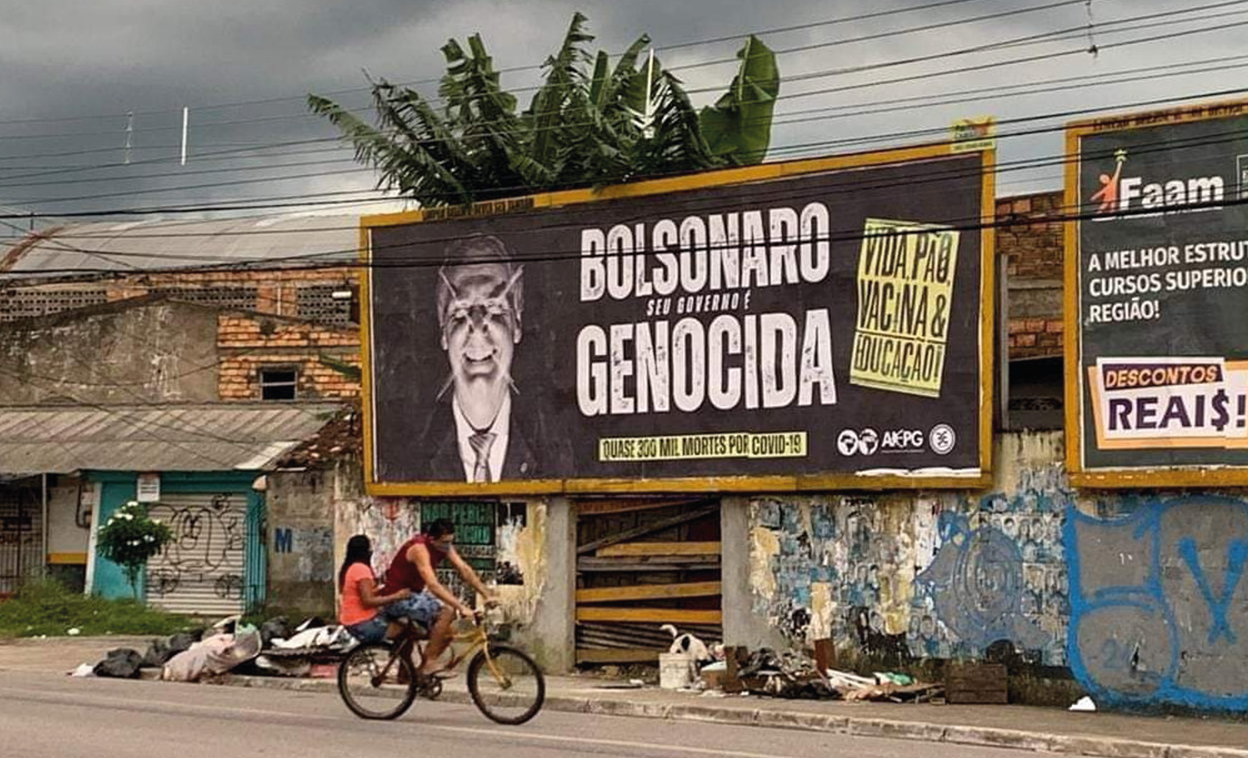

“Bolsonaro, su gobierno es genocida”. A las críticas sobre el modo de abordar el Covid-19, se suma una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Foto: Brasilwire

La tipificación del genocidio en Brasil y el elemento subjetivo del dolo

Estos hitos en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas inciden y alertan sobre el necesario proceso de descolonización del delito de genocidio aún acotado por mitos “civilizadores”. Más allá de la amplia discusión que persigue el proceso de tipificación (y así debe ser como forma de calificar y adecuar la categoría a los estratos sociales y humanos), otro vacío jurídico emergente y urgente de cuestionamiento se refiere a la carga probatoria de su elemento subjetivo.

La tipificación del genocidio a nivel internacional se basa en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de Naciones Unidas, ratificada por Brasil en 1956. El delito también está previsto en el artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En la legislación nacional, la Ley N° 2.889/1956 tipificó el delito de genocidio y su respectiva pena y, posteriormente, la Ley N° 7.209/1984 incluyó en el Código Penal el genocidio cometido por brasileños o personas domiciliadas en Brasil.

La legislación tiene en común el requisito del elemento subjetivo de dolo para la configuración del delito, es decir, es necesario probar la intención de destruir, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y a pesar del inmenso desafío probatorio que representa la categoría para quienes defienden los intereses colectivos, la política antiindígena de Jair Bolsonaro dejó en claro la intención de destruir a los pueblos indígenas.

Protestas de 2017 en Brasilia exigiendo la demarcación de los territorios durante el gobierno de Michelle Temer. Foto: APIB

Hacia la descolonización de la justicia

Sobre las letras en imprenta del derecho occidentalizado (o de quienes la operan), podemos concluir que comenzamos el año 2023 en tiempos de paz. Sin embargo, los límites de tal configuración no tienen en cuenta el estado de guerra permanente en que viven varios pueblos indígenas de Brasil, especialmente el pueblo yanomami. Menos aún que, contra estos pueblos, se sostienen, en los últimos años, ataques sistemáticos que configuran la intención de exterminarlos.

El intento de desregulación de las actividades mineras, exploratorias y la legalización de los garimpos, o la falta de protección de las tierras del pueblo Mundurukú que ha favorecido la contaminación de ríos y suelos con mercurio que compromete el embarazo y la lactancia de las mujeres, ¿no son medidas que impiden los nacimientos en el seno de las comunidades indígenas? ¿La presentación al Congreso del proyecto de ley para desregular estas actividades no representa claramente la intención de destruir total o parcialmente a los pueblos indígenas?

Quizás, y sólo quizás, una de las respuestas esté en el ineludible proceso de descolonización de las instancias judiciales, nacionales e internacionales, guardianes últimas de los derechos fundamentales. Un movimiento ya iniciado con la calificación de la incidencia específica de los pueblos indígenas a través de sus representantes legales, también indígenas.

Maria Judite da Silva Ballerio Guajajara es abogada por la Universidad Federal de Maranhão (UFMA) y, Magíster en Estado, Derecho y Constitución por la Universidad de Brasilia (UnB). Además, es integrante de la Red de Abogados Indígenas de Brasil.