Esese era una niña en brazos cuando su familia fue capturada durante los años ‘60. Hoy es la última sobreviviente del pueblo Karara. Su destino y el de sus familiares estuvo marcado por el desarrollo de la producción de caucho, la caza furtiva, la minería de hierro y la instalación de hidroeléctricas. Al despojo territorial, se sumó la epidemia de malaria traída a la Amazonía por los trabajadores. Desarraigada de su territorio en el Río Carará, Esese deambuló por aldeas, pueblos y ciudades sin acostumbrarse a vivir en ningún lugar.

Desde 1930, el Servicio de Protección al Indio (SPI), actualmente la Fundación Nacional del Indio, tenía información sobre contactos entre indígenas en aislamiento voluntario y trabajadores. Los hombres extraían látex de la sorva y la balata, un fruto y un árbol amazónicos que se utilizan para producir el caucho, en el curso medio del Jatapu, un afluente del Río Uatumã, al este del estado de Amazonas. En 1942, el SPI decidió instalar dos Puestos Indígena de Atracción (PIA): uno en el Jatapu, cerca del pueblo Xowyana, y otro en la antigua aldea Kahxe, en el pueblo Okoymoyana.

A medida que se hicieron contactos y descensos de los igarapés (ríos) hacia la ribera del Jatapu, algunos de estos pueblos optaron por el aislamiento en la sierra, en donde viven hasta hoy. Lejos de impedir las invasiones en el Jatapu, la presencia del Servicio de Protección al Indio motivó las incursiones en los territorios ancestrales al brindar refugio y alojamiento a personas no indígenas y, colaborar en la búsqueda de pieles de felinos, la exploración de minerales y, la recolección del látex para producir caucho.

Esese y su esposo, Karatawa, en el pueblo de Kahxe (2022). Foto: Asociación Aymara

Crónica de una captura

La región donde vivían los karara, el pueblo de Esese, era más alta que el lugar donde el Servicio de Protección al Indio había instalado sus puestos y era bastante rica en látex. Alrededor de 1962, los balateiros (recolectores de látex) capturaron a una mujer indígena en el Río Cidade Velha y la llevaron al Puesto Indígena de Atracción. Con esta mujer y los hombres que la capturaron, el SPI realizó una expedición al lugar con el objetivo de buscar a más indígenas kararas.

Esese relata que los karaiwas (no indígenas) solían ir a sacar látex de sorva y a matar jaguares en el Río Carará. Por eso, cuando escucharon el motor y la llegada de hombres, todos los indígenas salieron corriendo. Sin embargo, los karaiwas habían puesto redes de pesca a lo largo de los caminos que los indígenas kararas usaban en el bosque. Los hombres más jóvenes lograron esquivar las trampas y se escondieron en el monte, pero una mujer con su bebé quedaron atrapados. Esese explica que fueron capturados y llevados al Puesto Indígena ubicado en el pueblo Kahxe: “Solamente lograron agarrarnos a cinco. Pronto, dos murieron de malaria y solo quedamos tres. No nos gustaba ese lugar, no nos acostumbramos. Volvimos al Río Carará, pero no había nadie más”.

Su aldea se encontraba vacía y las otras cinco malocas también estaban abandonadas. Los jóvenes que habían huído de la captura habían desaparecido en el bosque junto con la población de los otros pueblos.

Esese destaca que durante la captura participó personal de la Funai. Junto a su madre, su abuelo y su hermano fueron trasladados al Puesto Indígena ubicado en Kahxe: “Yo no hablaba hixkaryana, ni siquiera hablaba portugués; no tomaba café, ni nada. Me alimenté con mi propia comida, el beiju hecho con mandioca. Yo no como la comida condimentada”. Un año después de ser llevados a Kahxe, los kararas decidieron regresar al Río Carará para tratar de encontrar a sus familiares que habían huido: Akoko, Kamara Kana, Maxi Torowari y Karamari.

Su aldea se encontraba vacía y las otras cinco malocas (los hogares comunales típicos de los indígenas amazónicos) también estaban abandonadas. Los jóvenes que habían huído de la captura habían desaparecido en el bosque junto con la población de los otros pueblos. Por lo tanto, Esese y su familia se encontraron solos, conviviendo con pueblos con los que nunca habían tenido relación. Su madre murió de malaria en el Río Carará, al igual que otros tantos indígenas que se habían contagiado en el Puesto Indígena de Kahxe. A su abuelo y a su hermano también los mató la malaria. Los balateiros continuaron explorando el Río Carará, la malaria siguió cobrándose vidas indígenas y se hizo imposible seguir viviendo en el antiguo pueblo. Así, Esese decidió volver a la aldea Kahxe. Junto a su padre, volvieron varias veces al Río Carará, pero nunca vieron señales de sus familiares.

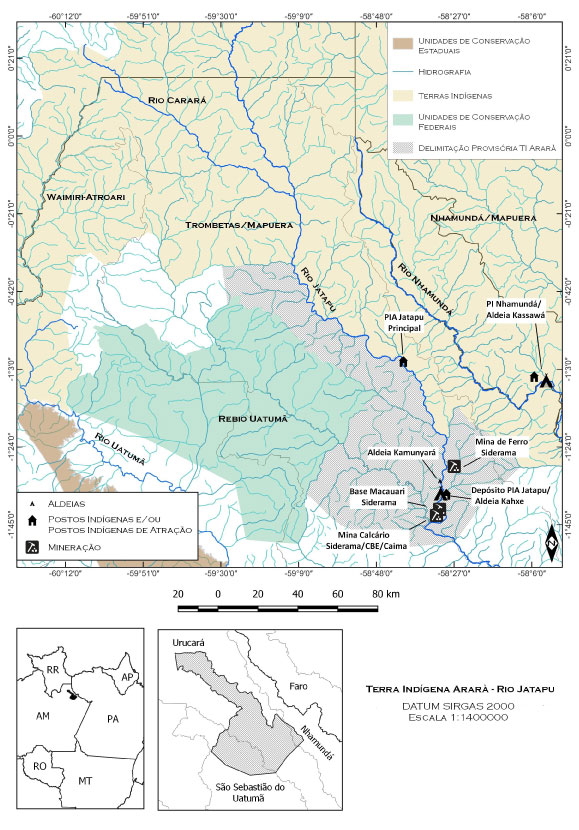

Ubicación de la Tierra Indígena Ararà, pueblos indígenas y principales ríos. Foto: Asociación Aymara

La explotación del hierro y la instalación de hidroeléctricas

Esese, su padre, su hermano y su hija, Xenyexenye, que tuvo con un trabajador vivieron en la zona del Puesto Indígena de Kahxe desde la década de 1960 hasta principios de 1980. En 1962, la Compañía Siderúrgica de la Amazonía (Siderama) obtuvo una licencia para extraer mineral de hierro en Jatapu, cuyo puerto de carga estaba frente a Kahxe. La empresa instaló alojamientos para los trabjadores, una pista de aterrizaje y oficinas a orillas del Río Macauari. Como en otras áreas de la Amazonía, el interés del gobierno militar en promover la minería asociada a la generación hidroeléctrica se tradujo en financiamiento público para Siderama y en investigaciones financiadas por organismos federales.

En 1972, Eletrobrás realizó estudios en la cuenca del río Uatumã y propuso la construcción de tres hidroeléctricas: Balbina, Katuema y Onça. El gobierno también patrocinó al Departamento Nacional de Producción Mineral (la actual Agencia Nacional de Minería) para la realización, entre 1976 y 1978, de un estudio sobre sulfuros con el fin de identificar depósitos de casiterita y oro en los ríos Jatapu y en el propio Río Uatumã.

En 1975, dada la insolvencia financiera de Siderama, SUDAM asumió el control accionario de la empresa, comenzó su reestructuración (que incluía la base de Macauari) y reanudó la extracción de minerales. Para colaborar con la empresa, la Funai abandonó el Puesto Indígena de Atracción y presionó al pueblo Jatapu, que ya había pasado varias temporadas viviendo con sus familiares en el Río Nhamundá, para que no regresaran a sus aldeas y permanecieran en el Puesto Indígena de Kassawá.

Actualmente, Esese elabora artesanía para poder mantenerse.

El Radar de la Amazonía y la llegada de gateiros

En 1972, el entonces Subdirector del Departamento General de Estudios e Investigaciones de la Funai, Ney Land, había enviado una carta al Delegado de la 1a Comisaría Regional de la agencia en Manaus, solicitando información “sobre los problemas del Puesto Indígena de Jatapu, en relación a las empresas mineras que allí se establecieron”. La situación de Jatapu fue investigada recién en 1976, a través de un estudio de campo de la agrónoma Gertrud Rita Kloss, contratada por el convenio entre Funai y Radar de la Amazonía (Radam).

El proyecto Radam fue creado en octubre de 1970 con recursos del Programa de Integración Nacional (PIN), durante el gobierno militar de Emílio Garrastazu Médici. Su objetivo era mapear recursos en las áreas de ejecución de los proyectos de colonización, energía y minería. Cuando Kloss llegó a hacer su investigación, se asombró de la situación ya que la región estaba siendo invadida por un grupo de 100 gateiros (cazadores de felinos) que vendían las pieles y se habían instalado en el Puesto Indígena. Entre los gateiros, se encontraba João Oliveira, el último empleado del Servicio de Protección Indígena en Jatapu.

Esta situación no era algo nuevo en Jatapu ya que Siderama operaba en la región desde hacía más de una década sin ninguna restricción. El trabajo de Kloss vincula la epidemia de malaria con la llegada de los trabajadores siderúrgicos: “Cuando Siderama comenzó a asentarse en la región, alrededor de 1960, vivían en el Puesto Indígena entre 30 y 40 indígenas. Las enfermedades comenzaron a matarlos. Por ello, un año después del arribo de los civilizados, se trasladaron al Río Nhamundá y quedó únicamente una familia. Todos venían de la región del alto Jatapu, donde ya no hay malocas”.

Kamara Kahxe (rápidos del jaguar), donde se planeó una de las centrales hidroeléctricas de Jatapu.

Vivir sin acostumbrarse

La familia a la que se refiere Kloss era, precisamente, la de Esese. A pesar de que se constató que la familia de Esese vivía en el Puesto Indígena de Jatapu, la Funai lo cerró formalmente en 1977. El padre de Esese, Oni, junto a indígenas okoymoyana y xowyana que habían sido trasladados por la Funai al Río Nhamundá, decidió ir a Jatapu en 1972 a buscar a su hija y su nieta temiendo por sus vidas.

En Nhamundá, el padre de Esese se volvió a casar con una mujer hixkaryana y tuvo un hijo. En cambio, Esese no se ha asentado en ningún lugar después de dejar Kahxe. Terminó yendo a vivir a la aldea Jutaí, en Nhamundá. De allí pasó a la ciudad de Nhamundá y luego a la ciudad de Urucará. Intentó regresar al Río Jatapu, pero su hija ya no estaba acostumbrada al pueblo y decidieron regresar a Urucará. Cuando, a partir de 2003, los okoymoyana y xowyana decidieron abrir aldeas permanentes en Jatapu, Esese regresó con su hija a Kahxe.

Lamenta no haber encontrado a los que huyeron y a los que se quedaron en el Río Carará, pero está segura de que están allí y espera que los dejen en paz para que no sufran como su familia.

Desarraigada del Río Carará, la familia de Esese fue separada de sus parientes y de sus lugares. Nunca dejaron de ser extraños para los demás. Pasaron su vida sin acostumbrarse a vivir en ciudades y aldeas de otros pueblos. Esese ahora está casada con un viudo okoymoyana y vive entre el pueblo de Kahxe y la ciudad de Urucará, donde se encuentran su hija y sus nietos. Queda, de este modo, en un “entre”, sin tener realmente un lugar. Hoy dice que ya no quiere mudarse y desea quedarse en Kahxe, donde pasó su infancia, donde nació su hija y donde están enterrados su abuelo y su hermano.

Lamenta no haber encontrado a los que huyeron y a los que se quedaron en el Río Carará, pero está segura de que están allí y espera que los dejen en paz para que no sufran como su familia. Cuando habla de ellos, Esese insiste en nombrar también a todos los hijos de su medio hermano que vive en el río Nhamundá. “¡Los kararas están ahí en el pueblo!”, dice siempre, como enfatizando que, por fin, pudieron encontrar un lugar para vivir.

Victor Alcantara e Silva es doctorando del Programa de Posgraduación en Antropología Social de la Universidad de Brasília (UnB). Contacto: victor.alcantara@gmail.com