Hasta la llegada de la colonización y la modernidad, este pueblo indígena del Noreste brasileño habitaba en torno al Río Operá. Vivían en las islas que consideraban sagradas, encontraban entretenimiento entre las cascadas, pescaban sus alimentos cotidianos y realizaban baños entre las piedras como forma de medicina ancestral. Además, eran expertos canoeros y se trasladaban de una zona a otra por los afluentes. Todo cambió con la llegada de la central hidroeléctrica de Itaparica: fueron desplazados por la fuerza a un territorio sin río y nunca se cumplió con las reparaciones prometidas. El autor se pregunta cuál es la compensación por haberles quitado una parte importante de su vida y promete que su pueblo seguirá luchando para que las futuras generaciones puedan disfrutar de su río.

Nuestro pajé (chamán) Armando me contó cómo mi pueblo, los tuxá de Rodelas en el estado de Bahía, en el Noreste de Brasil, perdieron gran parte de su antigua forma de vida. En la época de su abuelo, João Gomes, todavía había una treintena de islas en el majestuoso río São Francisco donde los Tuxá desarrollaban su vida. El pajé recuerda los primeros conflictos que tuvo nuestro pueblo: “El hombre fuerte de la región era el señor Aníbal, quien había llegado con muchos bueyes. Amenazados de muerte, sin armas para pelear, los tuxá sólo teníamos arcos y garrotes. Nuestro pueblo miraba impotente cómo se perdían las tierras paulatinamente. Aún así, mi abuelo seguía luchando”.

El pueblo Tuxá entró en los registros historiográficos oficiales en la segunda mitad del siglo XVII, período marcado por la expansión portuguesa en el Nordeste del país. La colonia codiciaba esas tierras para la cría de ganado y el abastecimiento de carne, cuero y otros derivados. Este fue el inicio sistemático de procesos de territorialización que afectaron a los diversos pueblos indígenas que allí habitaban. Los colonizadores tomaron sus espacios tradicionales y, cuando no los mataban, los llevaban por la fuerza a los asentamientos, parcelas minúsculas de sus territorios de origen. Tuvieron que apartarse del camino para que pasaran los bueyes.

Entre los siglos XVII y XIX, la mayor parte de lo que sabemos “oficialmente” sobre la colonización de los tuxá y otros pueblos de la región proviene de registros misionales y documentos con poco interés en describir sus características culturales o su historia. Sin embargo, la memoria indígena sigue recordando las políticas coloniales que dirigieron sus vidas y trataron de borrar su existencia a través de prohibiciones lingüísticas, castigos, trabajo esclavo, violencia sexual y despojo territorial. Tales experiencias continúan siendo transmitidas oralmente de generación en generación, como una cartografía historiográfica inscrita en la memoria por canciones, mitos, narraciones y enseñanzas.

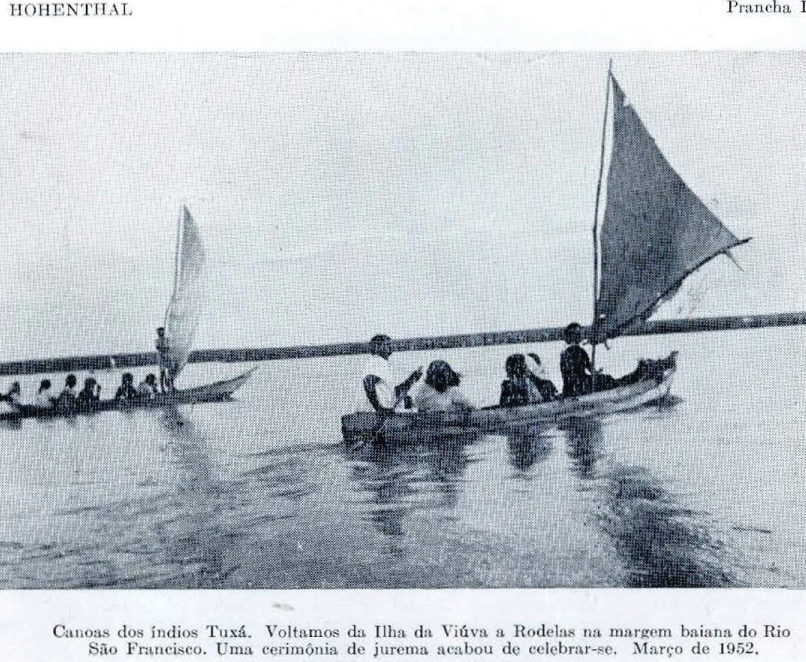

Fotografía de Hohenthal reproducida con pie de foto original (1960). Imagen: Archivo personal

Un río para vivir

En la mayoría de las narrativas (oficiales o no) sobre los pueblos indígenas de esta región, aparece un elemento que se repite: la centralidad y efervescencia de la vida indígena en torno a las aguas y el río Opará. Este río fue bautizado por los colonizadores como “Río São Francisco”, pero su nombre nativo, tal como lo conocemos hasta hoy, tiene su origen en el tronco lingüístico tupí-guaraní: pa’ra que significa “río-grande” o, incluso, “Río Mar”. Con el tiempo pasó a ser conocido como “O Rio-Mar” u “Opará”.

La región sub-media de São Francisco, entre los estados de Bahía y Pernambuco, es recordada por las descripciones de sus extensos e innumerables saltos de agua y con las narraciones sobre el río que trae agua a la caatinga, una región extremadamente seca del Nordeste brasileño. Los relatos sobre los pueblos indígenas cuentan que se movían en canoas y estaban unidos por intensas redes de relaciones simbólicas, rituales, económicas y matrimoniales. Los pueblos Pankararu, Truká, Tuxá, Tumbalalá, Kariri-Xocó, Xocó, Truká-Tupã, Kapinawá, Pipipã y Kambiuwá son algunos de los que hoy componen el mosaico étnico indígena en la cuenca del Opará.

Las tribus tuxá son indios canoeros, cuya economía se basa en la pesca. Hacen canoas con troncos de árboles. Son excelentes navegantes en las aguas traicioneras de esta parte del río São Francisco.

La territorialidad tuxá era marcadamente fluvial. Vivían en islas y tierras muy fértiles (y por eso codiciadas), ideales para cultivar yuca, maíz, caña de azúcar, calabaza, sandía y cebolla, siguiendo el curso de la bajante. A fines del siglo XX, vivían sobre la margen del río que da sobre Bahía, en tierra firme, donde se instalaron en régimen de doble vivienda. El antropólogo Orlando Sampaio-Silva investigó a los tuxá durante las décadas de 1970 y 1980, y enfatiza la centralidad del río en su cotidianidad: “Los Tuxá se consideran indios de río. Hablan con mucho orgullo sobre su conocimiento del arte de navegar el río São Francisco, de día y de noche, frente a sus cascadas, bajando y subiendo el río o cruzándolo de lado a lado, caminando por las islas”.

Unas décadas antes, el etnoarqueólogo estadounidense William Dalton Hohenthal había realizado una expedición por la cuenca del São Francisco con el objetivo de registrar la presencia indígena en la región (o lo que quedaba de ella). Según los cálculos del autor, en 1702, los tuxás eran alrededor de 600 personas; en 1852, 132; y, en 1952, 200. “Las tribus Tuxá, y de la nación Prokáz, son indios canoeros, cuya economía se basa en la pesca. Hacen canoas con troncos de árboles. Son excelentes navegantes en las aguas traicioneras de esta parte del río São Francisco”, explicaba Hohenthal en su artículo As tribos indígenas do médio e baixo São Francisco.

Niños tuxá lavando utensilios de cocina en el río (1987). Foto: Angela Nunes

Mucho más que un recurso económico

Si bien los investigadores se dieron cuenta de la relevancia del río para la comunidad, orientaron esta importancia en términos que les eran familiares, propios de las sociedades occidentales. De este modo, lo comprendieron como un dominio ajeno a la experiencia humana, innato y susceptible de ser disfrutado en términos utilitarios. Los autores veían al río como un valor económico, así como veían a la tierra sólo por lo que puede producir. Pero el pueblo Tuxá no se relacionaba así con el Opará. El río era central para ellos no solo porque el agua era un recurso vital, sino porque en sí mismo era una parte constitutiva inseparable de su identidad y su cosmovisión.

En esas islas vivieron sus antepasados, allí fueron enterrados y en esas aguas se bañaron. Sus rituales se realizaban preferentemente en las islas, donde podían aislarse de la presencia de personas no indígenas. No es casualidad que culturalmente asocien la salud y el bienestar físico, corporal y mental de los tuxá con beber y bañarse en el agua del río. Este es el testimonio del Cacique Bidú, uno de los líderes más antiguos del pueblo: “En la época en la que el río corría, las aguas eran muy hermosas, sanas, el estruendo de la cascada, el canto de las aguas. El baño en la cascada nos servía de medicina a los indios, servía para el sistema nervioso. Nos zambullíamos entre las piedras, las aguas pasando por el cuerpo. De ahí venía la cura”.

Si su territorio tradicional alguna vez tuvo más de 30 islas, cuando se inauguró la represa, solo quedaba una: la Ilha da Viúva. Finalmente, todo su mundo fue inundado.

Por lo tanto, es posible afirmar que quizás el fenómeno más trascendental en la historia contemporánea del pueblo Tuxá fue la construcción de la central hidroeléctrica de Itaparica a fines de la década de 1980 por parte de la Compañía Hidroeléctrica de São Francisco (CHESF). La comunidad se vio obligada a abandonar sus hogares en 1987 debido a la inundación de la represa y la formación del lago represado. Si su territorio tradicional alguna vez tuvo más de 30 islas, cuando se inauguró la represa, solo quedaba una: la Ilha da Viúva. Finalmente, todo su mundo fue inundado.

Los tuxa fueron reasentados en la Tierra Indígena Nova Rodelas, al norte del estado de Bahía. Ya no a orillas del río, sino en una aldea construida por la empresa. Más de 30 años después, los acuerdos firmados, que prometían la compensación por las tierras inundadas, siguen pendientes. No existe una resolución a la vista y la comunidad sigue sin tierras.

La represa de Itaparica, responsable de la inundación de parte del territorio Tuxá. Foto: Colección personal

Patrimonio inmaterial, formas de violencia y reparación del pasado

El autor de este texto es también tuxá. Pero un tuxá nacido en 1990 y que, por lo tanto, no ha podido vivir en las islas como lo hicieron las generaciones anteriores. A menudo escuchaba a sus padres, abuelos, tíos y otros parientes hablar sobre la forma de vida tuxá. Pero este tuxá no ha podido remar entre las islas, apenas ve el río quieto, sin los rápidos que le eran tan propios a su pueblo.

Es difícil pensar en la justicia para casos como este. ¿Cómo reparar a una comunidad por las islas sagradas que le fueron arrebatadas? ¿Cómo compensarla por todo un río detenido debido a una barrera de hormigón en nombre del “progreso de la nación”? ¿Cómo resarcir a las generaciones pasadas, las que vinieron después de la represa y las que están por venir? ¿Cómo cuantificar el valor de los cementerios ancestrales sumergidos y, el patrimonio material e inmaterial que se perdió y nunca podrá ser transmitido a las generaciones futuras? ¿Cómo enseñar el cultivo del arroz en tierras inundadas cuando, aún en épocas de lluvias, el nivel del río ya no produce más inundaciones? ¿Cómo cuantificar el dolor de la pérdida y calcular la carga del retraso en dicha compensación?

Además de los momentos de violencia física, están marcados por actos violentos de larga duración, a veces más sutiles, pero cuyo potencial disruptivo está siempre presente. Hablar de genocidio y de justicia es hablar sobre la reparación del pasado y las formas en que podemos asegurar aquello que es esencial.

Si bien cuando hablamos sobre la multiplicidad de formas de violencia a las que puede ser sometido un pueblo indígena, hablamos de asesinatos, masacres y matanzas, en Brasil, las historias de los pueblos indígenas son, en su mayoría, muy cercanas a la experiencia del pueblo Tuxá. Además de los momentos de violencia física, están marcados por actos violentos de larga duración, a veces más sutiles, pero cuyo potencial disruptivo está siempre presente. Destruyen poco a poco los mundos conocidos, los mundos indígenas que queremos dejarles a las generaciones futuras, para que nuestros hijos puedan vivir como le gusta vivir a un tuxá.

Escribir sobre la violencia que afecta a los pueblos indígenas es toparse con la inventiva de estas tecnologías genocidas propias de territorios reclamados por el colonialismo europeo hasta el día de hoy. Hablar de genocidio y de justicia es, siempre, hablar sobre la reparación del pasado. Sin embargo, debe ser, por sobre todo, hablar de las formas en que podemos asegurar aquello que es esencial para que cada pueblo indígena pueda florecer como pueblo, a su manera particular.

Niños y niñas tuxá simulando remar en una canoa improvisada (1987). Foto: Angela Nunes

Volviendo a ser gente de río

El antropólogo Nássaro Násser, quien estuvo entre los tuxá y en 1975 elaboró una obra llamada Economía Tuxá, finalizó su disertación advirtiendo que una nueva amenaza se cernía en el horizonte de la comunidad. Se refería a la hidroeléctrica. Ante la larga historia de despojos y ataques sufridos, el investigador concluía: “Sobre todo ahora, que se sienten amenazados de que su territorio quede sumergido en las aguas del São Francisco, por la represa que construirá la compañía hidroeléctrica, quién sabe, sea el último y definitivo golpe que les asestará la sociedad circundante”.

No fue el último golpe, porque las nuevas generaciones siguen llegando. Y llegan ávidas de justicia para sus familiares que se fueron sin ver la tierra prometida en los acuerdos y convenios firmados. Y también para construir día a día un futuro digno para el pueblo Tuxá. En 2017, la comunidad se organizó y recuperó un área a orillas del Opará, conocida como “Aldeia Avó”. Este territorio se encuentra frente a las tierras que habían sido inundadas. Desde entonces, hemos ocupado este espacio, exigiendo que el Estado brasileño tome las medidas adecuadas a favor de nuestros derechos.

Nuestro pajé Armando decía que “el indio sin tierra no vive”. Lo que es curioso cuando consideramos que por tres generaciones nacidas en la nueva aldea, el pueblo Tuxá se ha reinventado para vivir en un mundo sin islas, en un mundo sin tierra. Es así que, cuando recuperamos Aldeia Avó, también recuperamos el río, reinventamos el presente para recuperar el futuro. Los niños vuelven a nadar en las aguas del Opará, y es también la propia noción de persona, de persona tuxá, lo que se reconstruye. Volvimos a ser gente del río, a ser Opará y ahí nos inspiramos para fortalecer la lucha por los derechos y la justicia.

Felipe Tuxá es indígena del pueblo Tuxá, antropólogo y profesor del Departamento de Antropologia y Etnologia de la Universidad Federal de Bahia. Contacto: felipemaior@ufba.br